リチウムイオン電池の弱点を克服—革新的な温度スイッチ戦略

研究チームはまず、電池が危険な熱を出し始める条件を徹底的に調査しました。

そもそも、リチウムイオン電池が「熱を出し始める」とはどういうことでしょうか?

実は電池内部の電極(電気が出入りする場所)と電解液(イオンを運ぶ液体)が接する界面では、一定以上の温度になると化学反応が活発になります。

これが「発熱反応」と呼ばれる現象で、この反応が激しく進む温度の境目を「発熱開始温度(Tonset、トンセット)」といいます。

つまり、このTonsetが低いほど、電池はより低温で危険な状態になりやすい、というわけです。

そこで研究チームは、異なる性質をもつ電解液を合計20種類も用意し、それぞれの電解液がどの温度から熱を発し始めるかを精密に測定しました。

その結果、非常に興味深い事実が浮かび上がりました。

電解液の中でリチウムイオンと陰イオン(マイナスの電気を持ったイオン)がどれだけ強く引き合っているか、つまりどれだけ強く「握手」しているかによって、この「発熱開始温度」が大きく変化することがわかったのです。

具体的には、イオンがより強く握手(=イオン会合)している電解液ほど発熱開始温度が下がり、最大でなんと約94℃も低い温度から発熱が始まることが確認されました。

一般に、低い温度で発熱が始まるということは、それだけ低温の時点でリスクが増すことを意味します。

つまり、イオン同士が強く握手するほど、低い温度で危険な反応が起きてしまうという逆説的な結果が出たのです。

これは少し直感に反する結果かもしれません。

私たちが中学や高校の化学の授業で学ぶのは、「結びつき(結合)が強いほど分解しにくい」、つまり安定だということだからです。

しかし、ここで研究チームは「会合」という特殊な現象に注目しています。

「イオン会合」は一般的な「化学結合」(共有結合や金属結合など)とは性質が異なります。

化学結合は「がっちりとした手錠」のように強固に原子をつなぎとめますが、イオン会合は「仲良く手をつなぐ」程度の比較的弱い相互作用です。

この「弱いつながり」が、電池の安全性に思わぬ影響を与えることが明らかになったのです。

実際、今回の研究では、イオン同士が強く握手(強く会合)すると、それが電池内部での「反応の壁」(専門用語では「活性化エネルギーの壁」)を下げてしまうことが示されました。

「反応の壁」とは、化学反応が起きるために超えるべきエネルギーのハードルのことです。

このハードルが低くなることで、通常より低い温度でも簡単に化学反応(ここでは発熱反応)が起きてしまうのです。

言い換えると、イオン同士が強く握手することで、かえって電池の中では「危険な化学反応が起きやすい状況」が作られてしまったわけです。

こうした結果を踏まえ、研究チームは新たな解決策を考案しました。

イオン同士が強く握手するときと、そうでないときを温度によって自在に「切り替え」られるような電解液を作れば、この矛盾を解決できるかもしれない——それが研究者たちの着想でした。

常温ではしっかりイオン同士が握手して、電極表面に安定した膜(固体電解質中間相:SEI)を作り、電池の長寿命化に役立ちます。

しかし、異常に高温になった時には、握手をパッと手放してイオン同士をバラバラにすることで、危険な熱反応が起きるのを防ごうというわけです。

これを実現するために開発された新技術が「溶媒リレー戦略」です。

溶媒リレー戦略は、イオンの「握手」と「手放し」を二種類の溶媒がバトンタッチするようにコントロールします。

まず、通常温度(低温)では、リチウムイオンに「軽く寄り添う」溶媒が現れ、イオン同士を握手させる環境を作ります。

ところが、異常に高温になったときには、この「寄り添い役」の溶媒がさっとイオンから離れてしまいます。

代わりに登場するのが、「高温でもしっかりイオンをキャッチする」別の溶媒です。

この二番目の溶媒がイオンを受け取ることで、イオン同士がばらばらになり、危険な反応を起こしにくい状態を保つわけです。

例えるなら、「低温ではイオン同士を手をつながせ、高温では手を離させる」という巧妙な「温度スイッチ型」の電解液設計なのです。

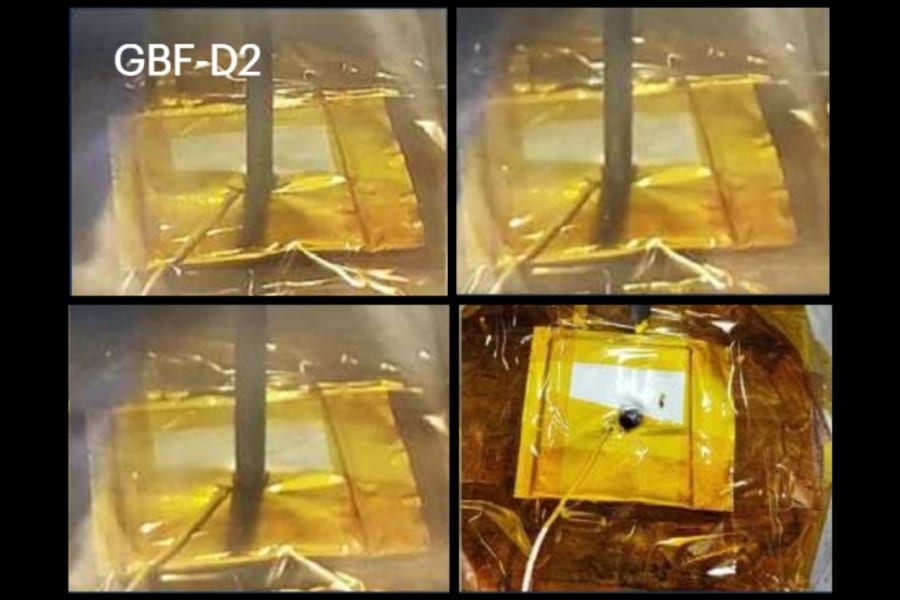

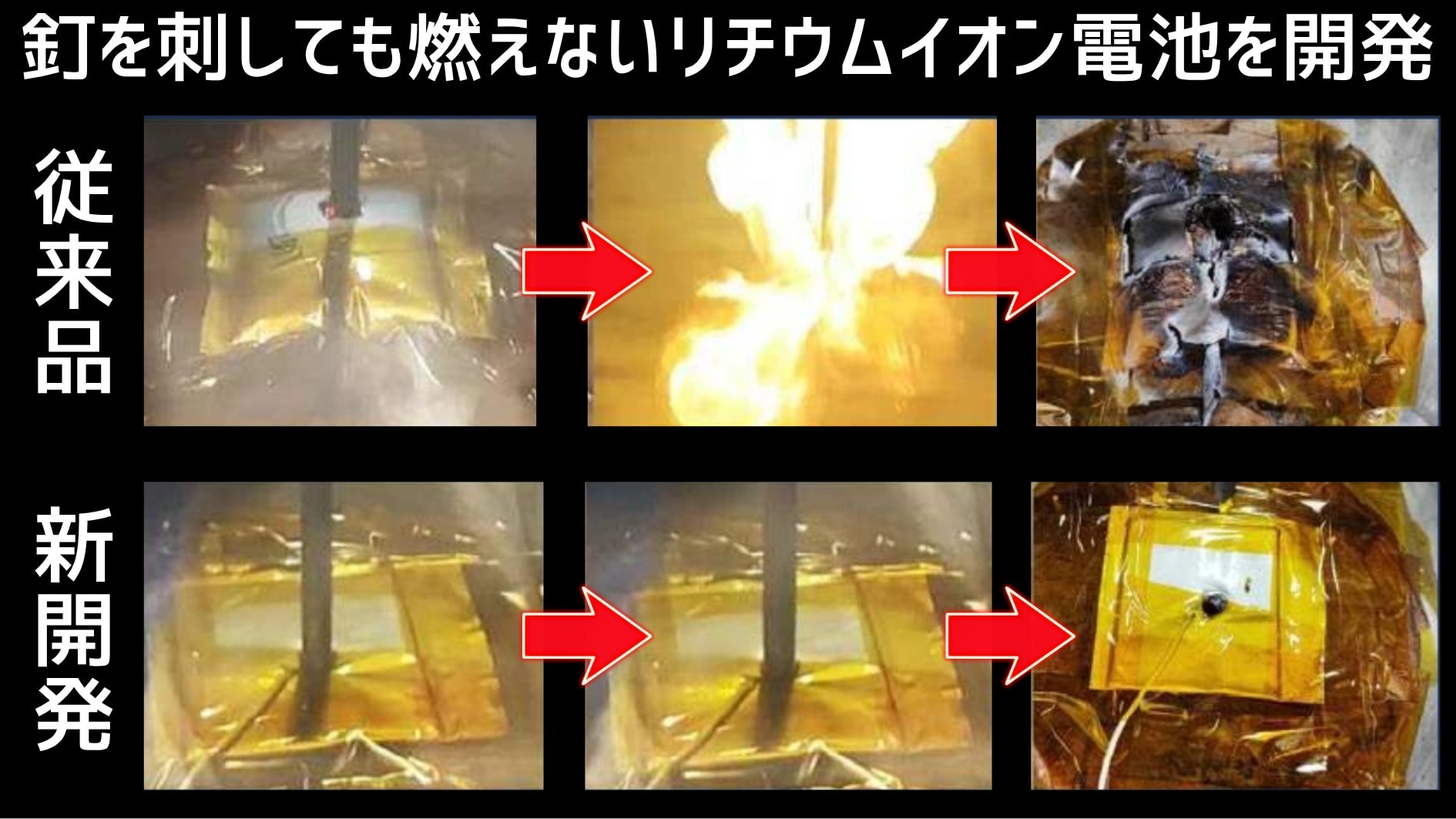

この新電解液が実際に機能するかどうかを確かめるために、研究チームは市販レベルの実用的なリチウムイオン電池(1.1Ah、黒鉛負極・高ニッケル正極)を試作しました。

その結果は研究チームの予想を超えるものでした。

まず、サイクル寿命(充電と放電を繰り返せる回数)が大幅に延びました。

新電解液を使った電池は1000回の充放電を経ても81.9%の容量を維持し、運転時間に換算すると約4100時間に達しました。

従来の電解液では運転時間が1000時間にも満たなかったのですから、今回の新技術は寿命指標で約4倍も改善したことになります。

さらに驚くべきは安全性試験の結果です。

釘を電池に突き刺す「釘刺し試験」を行うと、通常の電解液を使った電池ではわずか数秒で555℃以上という非常に高い温度になり、温度が急上昇して熱暴走に至るおそれがありました。

しかし、新しい電解液を使った電池では、釘を刺した直後でも温度上昇はわずか3.5℃程度に抑えられ、釘刺し試験条件では発火や爆発の兆候が見られませんでした。

この3.5℃という温度上昇は、ちょうどスマホを日なたに置いたとき程度のわずかな熱変化です。

これほど小さな変化であれば、冷却装置で簡単にコントロールでき、電池の発火や爆発を防ぐことができるというわけです。

今回の研究成果は、まさに「穴が開いても燃えない電池」を実現した重要な一歩と言えるでしょう。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)