中世の暗殺事件を科学が再現

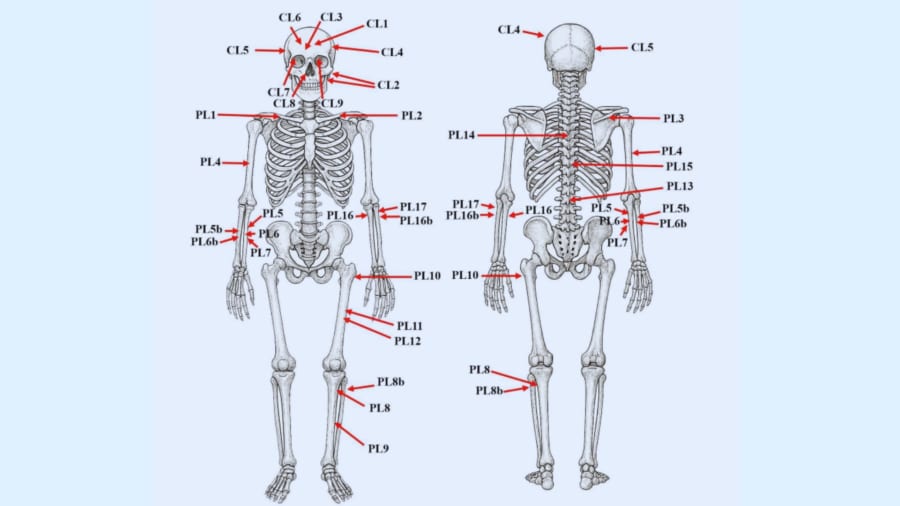

研究チームはまず法医学的な骨の調査により、遺骸には合計26カ所もの鋭い傷跡があることが判明しました。

頭部(頭蓋骨)に9カ所、胴体や手足などそれ以外に17カ所という配置で、そのどれもが死亡時に受けた傷(ペリモータム外傷:死亡時の外傷)です。

傷の位置や角度を精査すると、最低でも3人の加害者が関与していたことが浮かび上がりました。

一人は正面から公爵に切りかかり、他の二人は左右両側から挟み撃ちにするように攻撃を加えたと考えられます。

実際、頭や胴体の正面には深い刀傷があり、左右の腕や脇腹にもそれぞれ別方向からの斬撃痕が残っていました。まるで骨に刻まれた傷が“殺害現場の瞬間”をスローモーションで再現しているかのようです。

さらに、傷の形状から2種類以上の刃物が使われたことも示唆されました。

おそらく片手で扱う湾曲したサーベル(刀身の曲がった刀)と、長く真っ直ぐな両刃のロングソード(長剣)の双方が使われていたようです。

これは複数の襲撃者それぞれが違う武器を持っていた可能性を示します。

また、頭蓋骨や胴骨の傷口の鋭さから、公爵が殺害された時防具を身に着けていなかったことも分かりました。

もし兜や鎧があれば刃の入り方が鈍くなるはずですが、この公爵の骨には生々しいまでにクッキリとした刃痕が刻まれていたのです。

骨についた傷は公爵の最期の行動も雄弁に物語ります。

両前腕や手の骨に深い傷があるのは、公爵がとっさに腕を上げて刃を受け止めようとした防御創と考えられます。

分析では初撃は頭部や胴体への強い一撃で始まり、そこから必死に抵抗したものの、左右から次々と浴びせられる斬撃によって追い詰められていきました。

やがて背後や側面からの一太刀が致命傷となって公爵は地面に崩れ落ち、最後は倒れた彼に対し執拗に顔面への攻撃が加えられていました。

研究チームは、顔面に集中した多数の斬撃について「怒りや憎しみをともなうオーバーキル(必要以上の暴力)」を示唆するものだと述べています。

王位の有力候補になり得るベーラ公は、権力争いのなかで“危険な駒”と考えられていましたが、もしかしたらそれ以上の何かがあったのかもしれません。

次に研究者たちは遺骨の詳細な分析を調べました。

研究チームは遺骨の放射性炭素年代測定(炭素同位体による年代測定法)では埋葬時期が13世紀半ば〜後半ごろと推定され、さらに高タンパクな食生活による炭素の偏りを補正すると歴史記録にある1272年の暗殺と矛盾しない年代になることが分かりました。

実際ベーラ公が暗殺されたのは1272年ですから、年代も符合します。また骨格の特徴から死亡時の年齢は20代前半の男性と判明し、ベーラ公が20代半ばで死亡したとする史料上の推定とも大きく矛盾しませんでした。

食事の分析も興味深い結果をもたらしました。

骨の窒素・炭素の安定同位体分析(骨に含まれる安定同位体比率から食生活を推定する方法)や歯垢の分析によると、この人物は動物性タンパク質(肉や魚)を多く含む贅沢な食事を日常的にとっていたことが示されています。

また骨に含まれるストロンチウム同位体の比率から、この人物は幼少期を現在のクロアチア・セルビア付近(当時ベーラ公が治めていたマチョー領)で過ごし、少年期にハンガリー中部(おそらくブダペスト周辺の宮廷)へ移り住んだことも分かりました。

生まれ育ちから食生活まで、すべてが「13世紀のハンガリー王族の青年」にぴったり当てはまるのです。

極めつけはDNAそのものが語った血筋の物語です。

解析の結果、この遺骨の持ち主のY染色体の遺伝子型が中世東欧のリューリク朝(Rurikid)と呼ばれる王族の男系子孫に特徴的な系統であることがわかりました。

さらにゲノム全体の解析から、この人物がハンガリー王ベーラ3世(アルパード朝)を高祖父とする子孫(血縁的には4親等程度)にあたることも明らかになりました。

ベーラ3世はマチョー公ベーラの母方の高祖父にあたり、DNA上もその系譜に位置づけられたのです。

その他、解析されたゲノム情報からは、この人物が北欧由来の血筋(約半分がスカンジナビア系の遺伝子)と東地中海由来の血筋を強く引き継いでいることも判明しました。

これは父系のリューリク朝由来の北欧系遺伝子と、母系(ベーラ公の母方祖母は東ローマ帝国の皇女マリア・ラスカリナ)由来のビザンティン系遺伝子が混ざり合っていることを示しています。

以上のような複数の遺伝学的証拠がまさに「歴史記録に記された系譜通り」であったため、研究チームは遺骨の持ち主はマチョー公ベーラ本人であると結論づけました。

特筆すべきは、この研究がDNAによって中世ハンガリー王家(アルパード家とリューリク家)の一員の身元をここまで詳細に特定した、きわめてまれなケースになったことです。

ハンガリーの国王ベーラ3世の墓から発掘されたミイラについて以前にDNA解析が行われた例はありますが、中世王族の遺骨の身元がDNAでこれほど詳細に議論された例は、いまも多くはありません。

しかし今回、ベーラ公の骨は歴史上の記録とDNAが結びついたことで、13世紀当時の姿を持つ「王家の遺伝子カプセル」として現代に蘇ったのです。

今回の研究は、中世ヨーロッパ史の一幕に決着をつけただけでなく、歴史学と自然科学の垣根を超えた新たな可能性も示しました。

一つの遺骨に対し、年代測定・骨の形態観察・安定同位体分析・歯石分析・DNA解析といった多角的手法を統合することで、当時の食生活や移住歴から犯行の状況まで驚くほど詳細に再現できることを示しました。

中世ハンガリーの王族暗殺という謎に終止符を打ったこの成果は、今後も「科学で歴史の謎を解く」モデルケースとして語り継がれていくに違いありません。

余談ですが、暗殺を首謀したヘンリク・ケーセギはその後、ほぼおとがめなしの上に、暗殺された公爵の領地を一部獲得し、その後も権力闘争を続けます。

ハンガリーはこのあと「封建的無政府状態(feudal anarchy)」と呼ばれる時代に入り、

いくつもの貴族派閥が王権を振り回し始めます。

ヘンリク・ケーセギもその中心人物の一人で、1274年には、若いラースロー4世の弟 アンドラーシュ公(6歳くらい)を誘拐し、自分たちの勢力の「対立王候補(アンチ・キング)」として担ぎ上げようとします。

ただ1274年9月に行われたフォヴェニの戦いで、ヘンリク・ケーセギは討ち死にしたとされています。

暗殺をきっかけに一時的には頂点近くまで上り詰め、その後2年ほど暴れ回ってから戦死……というかなり激しい人生だったようです。

なおケーセギ家自体はその後もハンガリー政治の大プレイヤーとして生き残ることになります。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

エプスタイン文書みたいに、酒池肉林に耽っていたのではなかろうか?自業自得な殺され方だと思う。