麻酔薬で“電気信号”が消える植物

ミモザ(Mimosa pudica)は触れると葉を閉じ、ハエトリグサ(Venus flytrap)は虫が触れたときに罠を閉じるなど、いくつかの植物には“素早い動き”を伴う反応があります。

新しい研究では、(ハエトリグサでは)これらの動きを引き起こす電気信号(活動電位)が麻酔薬で遮断されることが確認されました。

具体的には、ジエチルエーテル(diethyl ether)やリドカイン(lidocaine)といった異なる種類の麻酔薬を用いると、これらの植物はタッチ刺激に応じて動くことを完全に失います。葉が閉じない、または移動が止まるなどの現象が見られました。

さらに、ケープモウセンゴケ(Drosera capensis)のような肉食植物では、粘液のついた触手を動かして獲物を捕まえる動きさえ、エーテル暴露後には消失しました。

この麻酔による停止は可逆的です。

ミモザの場合、エーテルから回復するまでに約7時間を要し、機能が元に戻るまでの時間は薬剤や植物種によって異なります。

ハエトリグサでは、同様の麻酔処理後にわずか15分ほどで罠を閉じる動作が回復する例も報告されています。

また、(ハエトリグサで)活動電位そのものが麻酔によってほぼ消失し、電気的な信号伝達が妨げられることも確認されました。

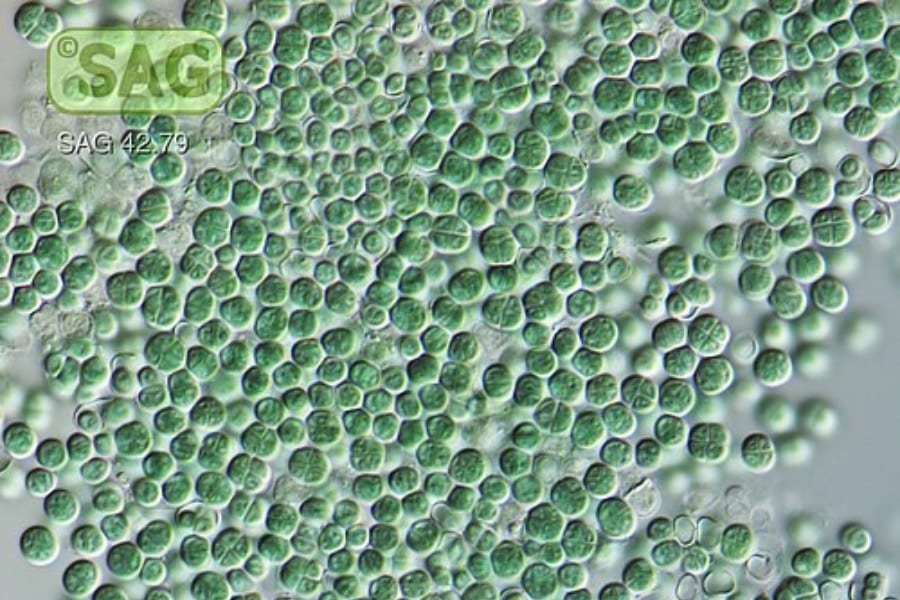

動き以外の植物生理にも影響があり、種子の発芽、葉の緑素(クロロフィル)の蓄積、根の細胞における膜輸送(エンドサイトーシス=細胞膜を通した物質の出入り)の機能、さらに活性酸素(ROS=細胞にダメージを与える可能性のある酸素分子)のバランスなどが麻酔薬で乱れることが示されています。

つまり、麻酔薬は「動きを止める」だけでなく、細胞レベルの活動にも広く影響が及びます。

なぜこういうことが起きるのかというと、研究者たちは“活動電位”(細胞の電気信号)が主要な一因と考えられるとしています。

これは植物でも光や接触刺激、傷つけられた時の反応などに使われる電気的インパルスです。

麻酔薬は(ハエトリグサで)この電気的インパルスを一時的に遮断するため、結果として植物の“動き”や“応答”が起こらなくなります。まさに、人間が麻酔状態になると痛みや刺激に反応しなくなるのと似た現象です。

この発見は、植物の動作や応答が、単なる物理的・機械的な仕組みだけではなく、生理的・電気的な制御が深く関わっていることを示しており、“意識”とは別として、“応答性”の根幹に共通性が示唆されるものです。

また、麻酔作用の理解を深めるための代替モデルとして、植物が動物とは異なるが“動き・感覚応答”を持つ実験対象として有用である可能性も浮上しています。

さらに最近の研究で、植物が麻酔薬によってただ動きが止まるだけでなく、細胞や遺伝子レベルで驚くべき応答を示すことが明らかになってきています。

シロイヌナズナというモデル植物を使って、ジエチルエーテルという揮発性の麻酔薬をかけると、植物が光や接触、傷などの刺激に反応できなくなるだけでなく、多くの遺伝子の働きが変わることを発見しました。

さらに興味深いのは、麻酔薬そのものが“抑制するだけ”ではなく耐熱性が高める働きも持つという点です。

つまり、麻酔を“ショックプレビュー(前準備)”として使うことで植物がストレスに少し強くなる可能性も指摘されているのです。

加えて麻酔薬の種類が違えば反応も違うことがわかってきました。

たとえばケタミンという麻酔薬を調べた研究では、電気信号の形(振幅など)を変えるけれど、植物全体の応答やジャスモン酸(JA)という防御ホルモン関係の遺伝子の発現を完全には止められないことがわかりました

一方、エーテル(diethyl ether)のような揮発性全身麻酔薬は、長距離の電気信号/Ca²⁺波の伝播をより強く遮断することが多いという対比が実験で示されてきています

![【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 知育玩具のシルバーバック 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)