手前3センチ〜奥1.7キロまでピントが合う!

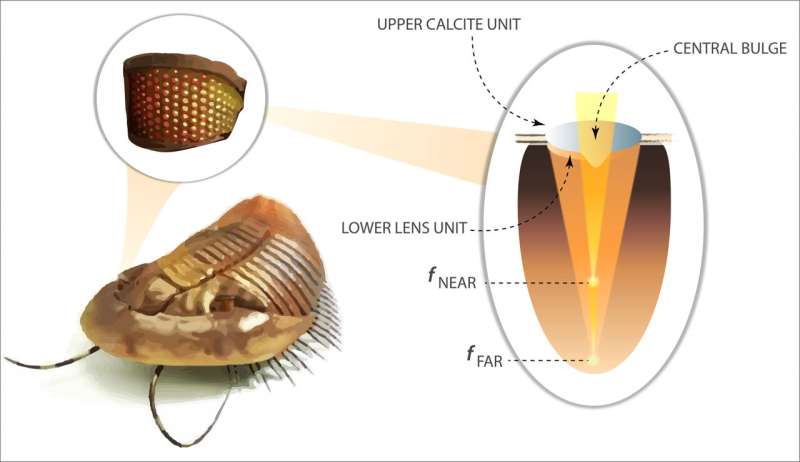

D. ソシアリスの複眼は、下図のように、下部のレンズユニットと上部のレンズユニットで構成されており、それぞれが異なる角度で光を曲げることで、入射光を同時に近点と遠点に集めることができます。

そのおかげで、D. ソシアリスは、目の前の獲物と、約1キロ離れた天敵を同時に見極めることができたようです。

NISTの物理学者で、本研究主任のアミット・アグラワル(Amit Agrawal)氏は「もし、D. ソシアリスの視力を模倣できれば、今までにない被写界深度で写真を撮影できる」と考えました。

しかし、一般的なカメラで焦点位置を調節するには、レンズを傾けたり、前後に移動させなければなりません。

そこで研究チームは、D. ソシアリスの視野を再現するべく、レンズの位置や形状を変えることなくピントを調整できる「メタレンズ」を作成しました。

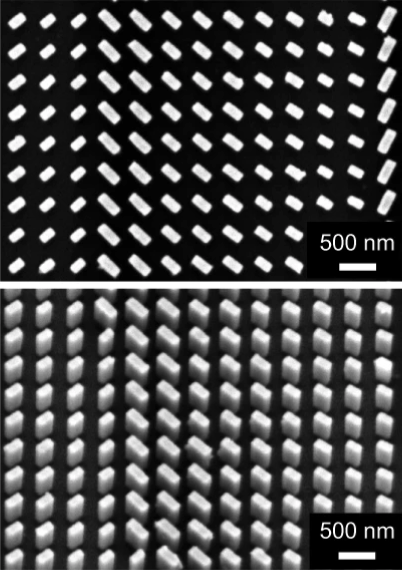

メタレンズは、サイズの異なる数百万個のナノピラー(ナノサイズの長方形の柱)を、高層ビル群のように並べた平面レンズです(下図)。

ナノピラーは、その形状、大きさ、配置によって、光を曲げる障害物として機能します。

ナノピラーの配置により、ある光はレンズのある部分を、またある光はレンズの別の部分を通るようにし、2つの異なる焦点位置を作り出すことに成功しました。

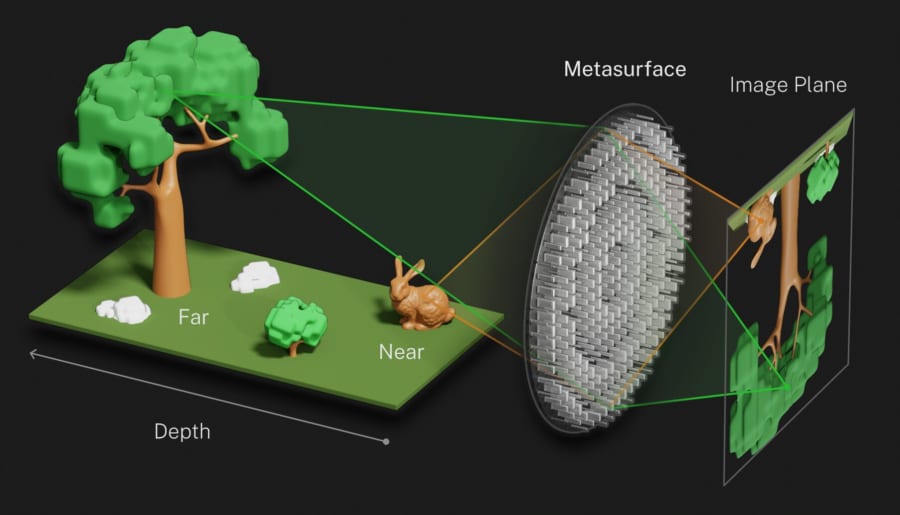

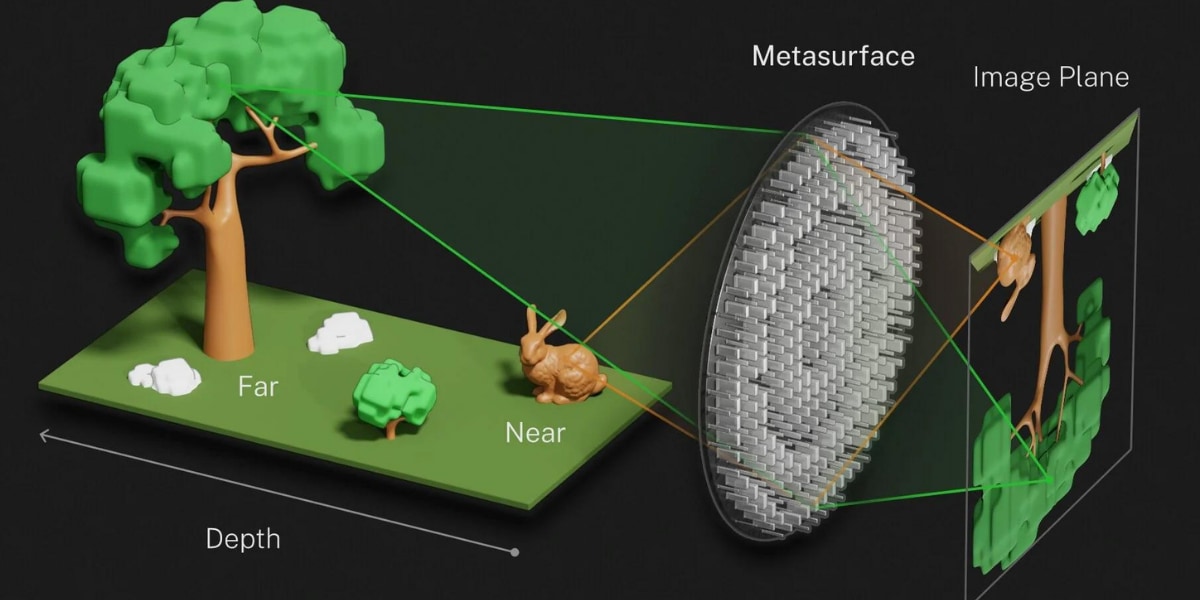

イメージとしては、下図のように、近くにいるウサギと遠くにある木の両方にピントが合っている状態です。

残る問題は、手前と奥の間にある中間エリアがぼやけてしまうことです。

ここにはレンズの焦点が合っていないため、光のブレやゆがみ(収差)が発生してしまいます。

そこでチームは、この中間エリアをシャープな画像にするため、収差を補正するコンピュータアルゴリズムを開発しました。

これを使うことで、手間と奥の間の被写界深度がカバーされ、クリアな画像の撮影に成功しています。

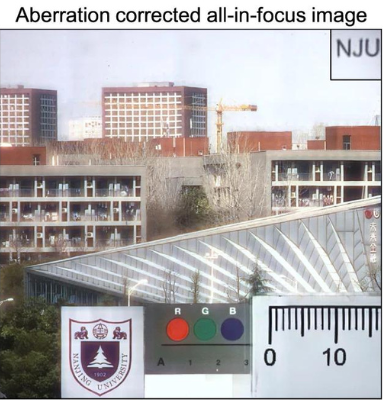

その一例がこちらです。

6つの人形がくっきりと映し出されていますが、手前の3つはカメラから30センチの距離に、奥の3つはカメラから3.3メートルの距離にあります。

もっと遠近感のある屋外を撮影した例が、下の画像です。

こちらでは、画像右上の「NJU」と書かれたガラス片がカメラレンズの3cmの位置に置かれていて、奥に映る茶色いビルまでは1.7kmの距離があります。

しかし、すべてに綺麗にピントが合っているのがわかります。

今回のメタレンズを応用すれば、従来のズッシリ重みのあるカメラとは違い、軽量かつコンパクトなカメラが作れるでしょう。

それでいて、被写界深度は目の前から奥1キロ以上までカバーし、クッキリした写真を撮影できます。

特に、広い視野を占める街並みや、上空いっぱいに広がる鳥の群れなど、遠近同時にピントを合わせたい時の撮影において、革新的な技術となるでしょう。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)