「生きている化石」たちのDNA変異速度を調べる

「生きている化石」という用語を生み出したのは、進化論の産みの親として知られるチャールズ・ダーウィンであると言われています。

ダーウィンは進化の研究を行う中で、一部の「生きている」種は遥か昔の地層から発見される化石と変わらぬ形をしていることに気付いたからです。

時間が経過するにつれて適応と進化が起こるとする進化論において「生きている化石」は、ある意味で例外的な存在となりました。

それゆえに生きている化石たちの知名度は高く、多くの人々にとって、カブトガニやイチョウの木、シーラカンスやムカシトカゲなどの名は馴染み深いものとなっています。

しかし生きている化石たちが本当に進化していないのかは、はっきり断言できません。

というのも、姿かたちは同じでも、DNAレベルでは「ちゃんと進化」しており、外見(化石ベースの分析)からではわからない、新しい能力を獲得している可能性があるからです。

もし化石からDNAを採取できれば、この疑いを簡単に解くことができるでしょう。

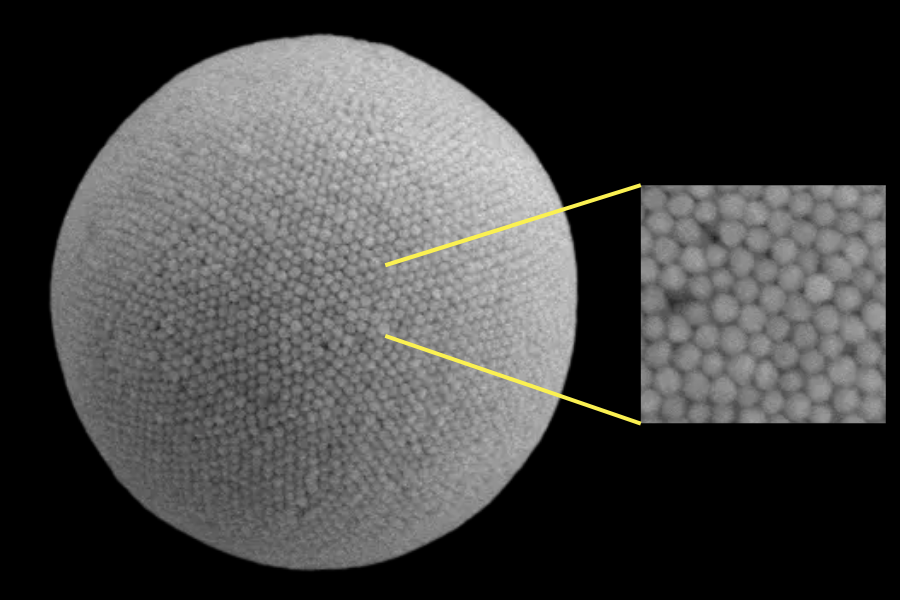

ですが残念なことにDNAの半減期は521年であり、計算上680万年で完全に分解されてしまうので、非常に古くから存在する種については化石からDNAの変化を検証することができません。

そこで今回、イェール大学の研究者たちは、生きている化石と他の種のDNAの変異速度を比較することにしました。

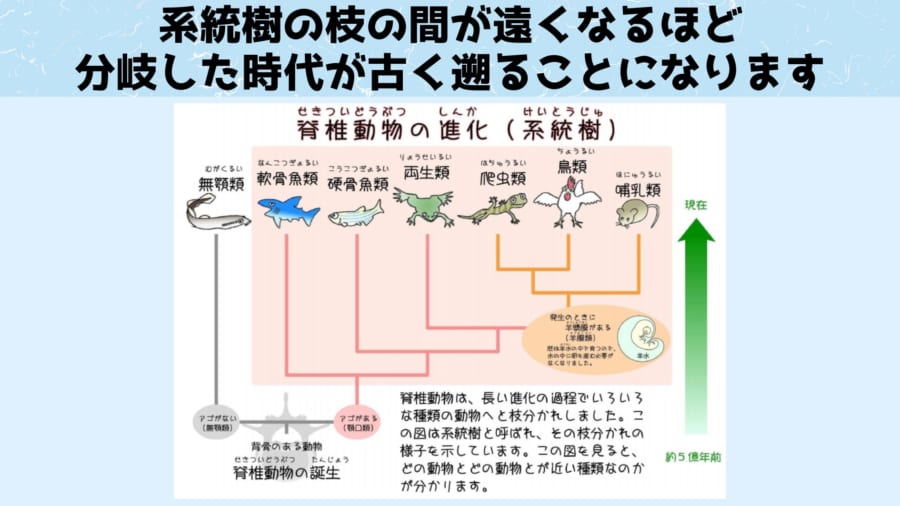

調査にあたっては478種にわたって1100カ所の遺伝子(コード領域であるエクソン部位)を収集し、進化系統樹に照らしてDNAの変異速度を調べました。

一般に、系統樹の近い枝ではDNAの違いは少なく、共通祖先(分岐点)から遠くなるにつれて、違いも多くなっていきます。

(※たとえば人間とチンパンジーにくらべて、人間とネズミの間のほうが、DNAの違いが大きくなります。)

もしDNAの変化速度が極めて遅い存在がいた場合、分岐点が遥か昔でもDNAにほとんど違いがないはずです。

(※たとえばトラとネコのDNAを調べれば、ネコ科全体のおおよそのDNA変異速度を推測することが可能になります。トラとネコは日本ではよく対比されるため近いと思われがちですが、ネコ科の中では最も遠いグループに属します)

結果、確かに生きている化石と呼ばれるほとんどの種でも、DNAレベルでの進化が起きていたことが判明します。

たとえばシーラカンスやゾウザメ、そして始祖鳥のように羽部分に爪を持つことが知られているツメバケイと呼ばれる鳥たちでは100万年あたり約0.0005個の変異が起きていることが示されました。

ただ一般的な両生類の変異速度が100万年あたり0.007個、あるいは一般的な哺乳類が100万年あたり0.02個であるため、これらと比較するとその進化速度は極めて遅いと言えます。

しかし遅いと言ってもこのDNAの変異速度は、研究者たちの予測よりも大幅に早いものでした。

生きている化石たちの多くは、先祖と姿かたちが同じでも、DNAレベルでの進化は起きていたのです。

しかし今回の研究で最も重要なのは「例外」となる存在が発見された点にあります。

生きている化石と呼ばれる例外たちの中にあって、さらに極めつけの例外、すなわちDNAレベルでも進化していない種が確認できたのです。

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)