無限には多くの種類が存在する

「無限」と聞くと、あなたは何を思い浮かべるでしょうか?

無限の可能性、無限の力、無限の欲望、無限の資金……

私たちは日々の生活の中で数多く「無限」という言葉を耳にします。

実際、近年の脳科学研究では、無限を現わす「∞」という記号が脳にとって数字の一種と認識されているとする、興味深い結果も報告されています。

しかし数学的な無限は具体的な数ではなく、文字通り果てなく続く存在です。

生まれてから死ぬまでノートに数字を書き連ねても、決して無限に到達することはありません。

そのため多くの人々にとって無限は「不思議だけど考えるだけ無駄」なものになっています。

しかし数学者たちは違いました。

紀元前4世紀ごろのインドの数学者たちは、無限には複数の種類が存在し、それらの間に大小の関係が存在すると考えていました。

つまり「大きな無限」と「小さな無限」というように、無限を種類わけしていたのです。

なぜ彼らがそのような考えに至ったのかは不明です。

紀元前のインドには既に仏教があり、また仏教のように非暴力・非殺生を説くジャイナ教があったことと関連している可能性がありますが……詳細はわかっていません。

しかし彼らと似た思想は2000年以上経過した現代では、かなり有力な説になっています。

今からおよそ150年前の19世紀、数学者のゲオルク・カントールによって無限には複数の種類があることがはじめて証明されました。

彼の証明はまず、数を線に沿って順に並べることからはじまりました。

まず1、2、3、4、5、6……という自然数を並べていきます。

自然数は人間が自然に数えられる最も単純な数の形で、指を折りながら1、2、3、4、5、6……と数えていける数のことを指します。

知っての通り、このようにして数えていける自然数は無限に存在します。

普通の人ならば、話しはここで終わってしまうでしょう。

それ以上考えることに意味などないし、考えたとしても何も結論など出そうもないからです。

しかしカントールは違いました。

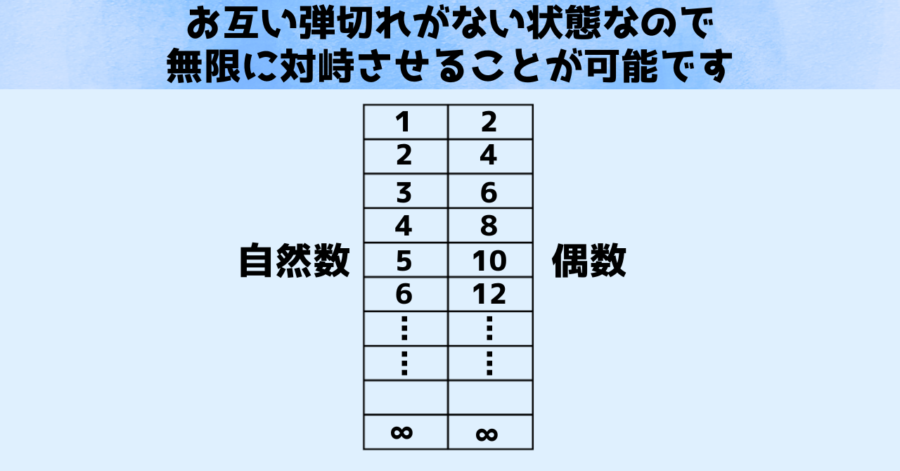

カントールは自然数の次に偶数について考えます。

偶数は2、4、6、8、10……のように2で割り切れる数です。

そして偶数だけを線の上に並べても、その先は無限に続いていきます。

どちらも無限というわけです。

ですがカントールはここで「自然数の無限と偶数の無限を比べたら、どちらが多いか?」という無限の比べっこを思いつきました。

自然数も偶数も無限に続きますが、自然数が10個出現する間に偶数は5個しか出現しないのも事実です。

そうなると「自然数の無限は偶数の無限よりも2倍多く存在するのか?」という疑問が浮かびます。

もし数に果てがあるならば、その通りでしょう。

しかし無限が相手の場合は、単に2倍という話にはなりません。

そこでカントールはより目に見える形で対峙を行うことにしました。

具体的には自然数の1に対して偶数の2を対峙させ、自然数の2には偶数の4を対峙させていきました。

自然数と偶数を構成する数たちに、スクラムを組むようにガッツリと対峙させてみたのです。

するとこの対峙関係もまた永遠に、つまり無限に続くことがわかります。

自然数組1人に対して偶数組が1人を常に出せる状況です。

別の言い方をすれば、自然数組が戦力を1ユニットだけ増やすと、偶数組も同じペースで戦力を1ユニット投じられる関係が永遠に続いていきます。

「だからなに?そんな当然のことを言って何になるのか?」と思うかもしれませんが、面白いのはここからです。

カントールは、この1対1の「フェアな出しっこ」が永遠に続けられる場合、それら2つの無限は等しいと考えました。

「いや、そうは言っても偶数のほうが伸びが早いし10個に5個しか出ないんだから、先に弾切れになるのでは?」と考える人もいるでしょう。

しかしそれもまた、有限の世界の常識です。

限りがない無限を扱う場合、お互いの端を比べることは基本的にはできません。

つまり弾切れを気にする必要がないのです。

そのため無限の比べっこを行うとすれば、存在しない端ではなく、フェアな対峙ができるかを気にするべきだとカントールは考えたわけです。

実際、自然数の対決相手に、奇数や2分の1ずつ増加する分数、0.3ずつ増加する小数、1ずつマイナスされていく負の数を対峙させても、同じような対峙関係が発生しました。

(※1、2、3……という並びと1億、2億、3億……という並びでもフェアな対峙が形成されます)

「〇〇ずつ増える」というルールを互いに守っている場合、互いに手札は無限なので「弾切れ」は起こらず永遠に1対1の対峙が実現するのです。

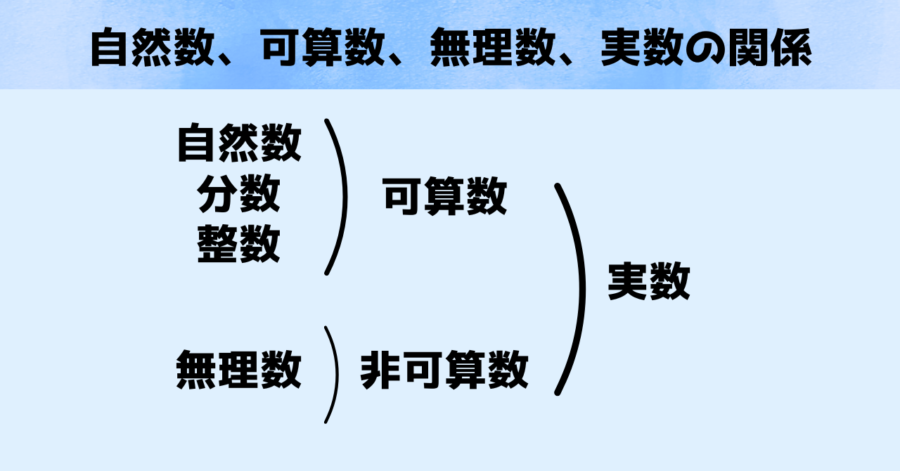

このことからカントールは自然数、整数、偶数、奇数、分数などの可算数と呼ばれる種類の数の無限はどれも同じ大きさだと結論しました。

そして可算無限の大きさをアレフ0(ℵ0)と定義し、無限というものを考えるときの基準点にしました。

また可算無限(ℵ0)よりも小さな無限をみつけることができないことから、可算無限(ℵ0)は最も小さな無限であると結論します。

しかし数の中にはπや√2のように最後のケタが存在しない無理数も存在します。

そのため次にカントールは、最後のケタが存在する可算無限(ℵ0)と最後のケタが存在しない無理数を含む実数によって構成される無限(連続体と呼ばれる)を対峙させてみることにしました。

(※実数無限でもよさそうですが連続体と言われます)

すると無理数を含む実数からなる連続体は可算無限(ℵ0)よりも遥かに多いことが判明します。

最後のケタが存在しない数は「〇〇ずつ増える」というルールを無視できます。

そのため可算無限(ℵ0)が1人を出す間に無限人を対峙させることができるのです。

自然数と偶数という同じ可算数どうしの対決が1対1なのに対して、可算数と実数どうしの対決では1対無限になってしまうわけです。

端を比べる必要のない無限同士の対決ですが、どの場面をとっても1対無限となってしまう場合、大小優劣の関係が生じます。

そのためカントールは最も小さい無限を可算無限(ℵ0)であり、連続体はそれよりも大きな無限とし、無限に種類とランク付けができることを示しました。

普通の人ならば、果て無く続く向こう側に気がとられて「無限は無限だ。違いはない」と言ってしまいそうなところを、カントールは具体的な対峙関係を比べることで、無限のなかに種類をみつけたのです。

しかしここで疑問が浮かびます。

一番小さい無限が可算無限(ℵ0)で連続体がそれより大きいことはわかりました。

しかし両者の間には別の種類の無限が入り込む余地があるのでしょうか?

つまり小さな無限ランキングを行ったとき可算無限(ℵ0)が1位なのは確定ですが、連続体は本当に2位になるかという疑問です。

カントールは、連続体がℵ0の次に位置するℵ1と関係があるのではないかと考えていましたが、これに関する仮説(連続体仮説)は現在も解決されていません。

(※近年の一部の研究では連続体がℵ1ではなくℵ2であるとする結果も得られています)

一方、その後の150年の間に数学者たちは、さまざまな無限の種類を発見してきました。

その結果、現在では弱い無限から強い無限へとさまざまな無限が階層状に存在していると考えられています。

このレベルまで達すると単なる「大きさ」という単純な概念だけでなく、モデル論的・証明論的な側面など多様な要素を基準としたヒエラルキーが構成されることになります。

こうした無限の階層性や構造性はHOD(Hereditarily Ordinal Definable sets:遺伝的に順序数で定義可能な集合)予想と呼ばれており、現代数学において重要な基礎となっています。

そしてこの考えを採用することで、数学者たちは、新たな無限の種類が発見されるたびに、それを既存の無限の階層構造のどこに位置づけるべきかを検討してきました。

しかし今回のウィーン工科大学の研究により、無限の世界に革命が起こりました。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)