振ってもすぐ分離して壺の形に戻る液体の秘密

磁性粒子はなぜか界面張力を上げることがあるのか?

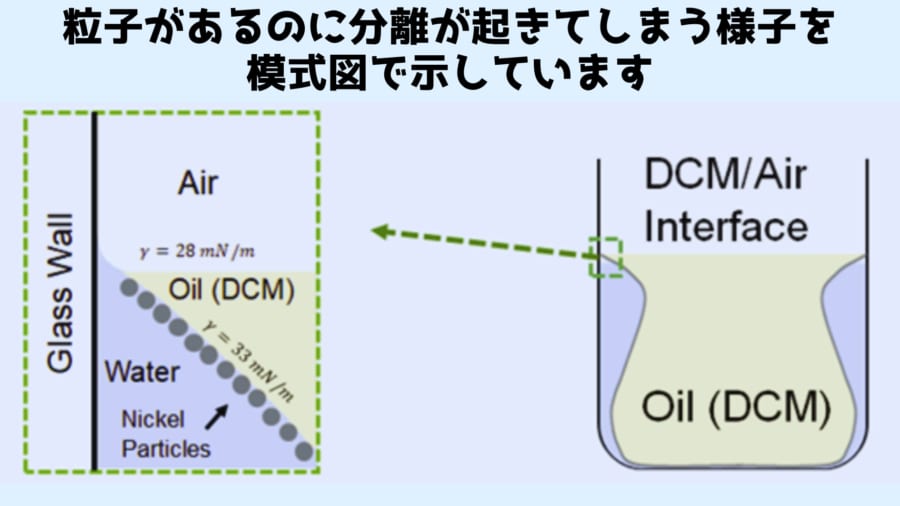

その謎に迫るために、研究チームはまず「混ざり合わない」ことで知られる水とジクロロメタン(有機溶媒:DCM)という2種類の液体を用意しました。

ご存じの通り、水と油(あるいは水と有機溶剤)はふだん混ざらず、コップに入れて放置すると上下にくっきり分離します。

そこに、強磁性のニッケル粒子を水側へ加え、油の相であるDCMには電解質のTBAPを入れるという手の込んだ準備を行ったのです。

こうすると、ニッケル粒子は水とDCMが接する境界へとスムーズに移動しやすくなります。

しかも粒子のサイズはナノメートル級からマイクロメートル級まで幅広く試されましたが、どのサイズでも似たような不思議な振る舞いが確認されました。

次に、容器を力強くシェイクしてやると、普通なら粒子が界面を安定化させて“乳濁液(エマルジョン)”ができそうなものなのに、今回の場合はほとんどエマルジョン化が起こりません。

振ってすぐは細かな泡や液滴らしきものが見えるかもしれませんが、それらは短時間のうちに消え去り、容器の底から上に向かって“ギリシアの壺(Grecian urn)”のように優美な曲線を描く境界面が再形成されます。

底の方が丸く膨らんで、首が細長く伸び、上部がまた広がるあの独特の壺の形が、あっという間に戻ってしまうのです。

しかも、驚くほど安定していて、ちょっとかき混ぜたり揺すったりしても、またすぐ同じ形に戻ろうとします。

さらに、ペンダントドロップ法という手法で“界面張力”を直接測定してみたところ、なんとニッケル粒子が大量にくっついた状態での張力は、粒子を何も入れない場合より約50%も高い値を示しました。

普通、「粒子が界面に集まる=界面張力が下がる」と習うのが当たり前で、これはまるで“粒子を加えれば油と水がもっと混ざりやすくなる”という教科書的イメージにつながります。

ところがこの実験では、粒子が境界に集まるにつれて張力が増大しているように見えるのです。

まるで「熱力学の法則を破ったかのようだ」と研究者たちが口をそろえるのも無理はありません。

従来の理解では、粒子の界面吸着によって自由エネルギーは下がり、界面張力も落ちるはずでしたから、真逆の現象が起きているとも言えます。

さらに研究者たちは、磁性粒子と非磁性粒子(シリカ粒子)を混合する実験も行いました。

磁性粒子だけの場合だと、かき混ぜていったんバラバラになった液体の塊が、すぐ大きな一塊に集まって再びギリシアの壺を形作ります。

しかしそこにシリカ粒子を加えてやると、今度は境界面にある粒子のネットワークが詰まってしまい、逆に“エマルジョンが長期安定する”結果が得られました。

つまり、「粒子同士の結合が強すぎると液体が大きな塊に戻り、隙間を埋める粒子が混ざると液滴どうしが合体できなくなる」という、これまであまり聞いたことのない状態が起きているわけです。

磁性粒子が織りなす“自在に変形して大きな塊へ戻るネットワーク”と、非磁性粒子が入り込むことで“むしろ細かい液滴を維持する”仕組みが、同じ系の中で競い合っている様子が浮き彫りになりました。

ではなぜ“界面張力が高くなっているのに、混ざり合ったような状態が保たれている”のか。

直感的に考えると、界面張力が高いほど油と水はかえってはっきり分離しそうなものです。

しかし、この実験系では“磁性粒子による強力な引き合いとネットワーク形成”という、普通の粒子とは次元が違う相互作用が働いているため、境界全体のエネルギーバランスが通常の教科書的シナリオから外れてしまうと推測されています。

粒子同士が強く結びつくことで界面を堅牢にしつつ、同時に微妙な隙間を保つことで液体どうしが再融合しやすい経路を確保しているのかもしれません。

見た目には「張力が上がるのにあまり分離しきらない」という不思議な混ざり具合が生まれ、その結果、“壺”のような美しい形が、何度壊されても安定的に戻ってくるのです。

熱力学の教科書を開くと、「粒子が界面を覆うと界面エネルギーが下がり、つまり界面張力が小さくなってエマルジョンが安定する」という筋書きがよく示されています。

ところが、今回の結果はその理屈と正反対に見える点が最大の驚きでしょう。

これは「熱力学の法則が間違っている」というわけではなく、磁性粒子の強い相互作用”という新たな要素が、従来の単純なモデルにはない複雑なエネルギーの帳尻合わせを行っていると考えられます。

そうした“例外的な条件”のもとでは、粒子が界面に入れば入るほど、境界面がむしろ引き締まり、壊したと思ってもすぐ元通りという、まさに“常識外れ”の現象が起こり得るのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)