一酸化炭素中毒の治療方法の限界

一酸化炭素中毒は、火事以外にも、石油ストーブやガスヒーター、ガス給湯器利用時の換気不足でも発生することがあり、意外と身近にある怖い症状の1つです。

日本でも毎年のように、中毒事故で亡くなる人がおり、米国でも毎年およそ5万~10万件の救急受診と約1,500人の死亡が報告されており、被害は小さくありません。

一酸化炭素中毒が厄介なのは、死亡の危険があるというだけでなく、たとえ助かったとしても深刻な後遺症を残すケースがあるという点です。

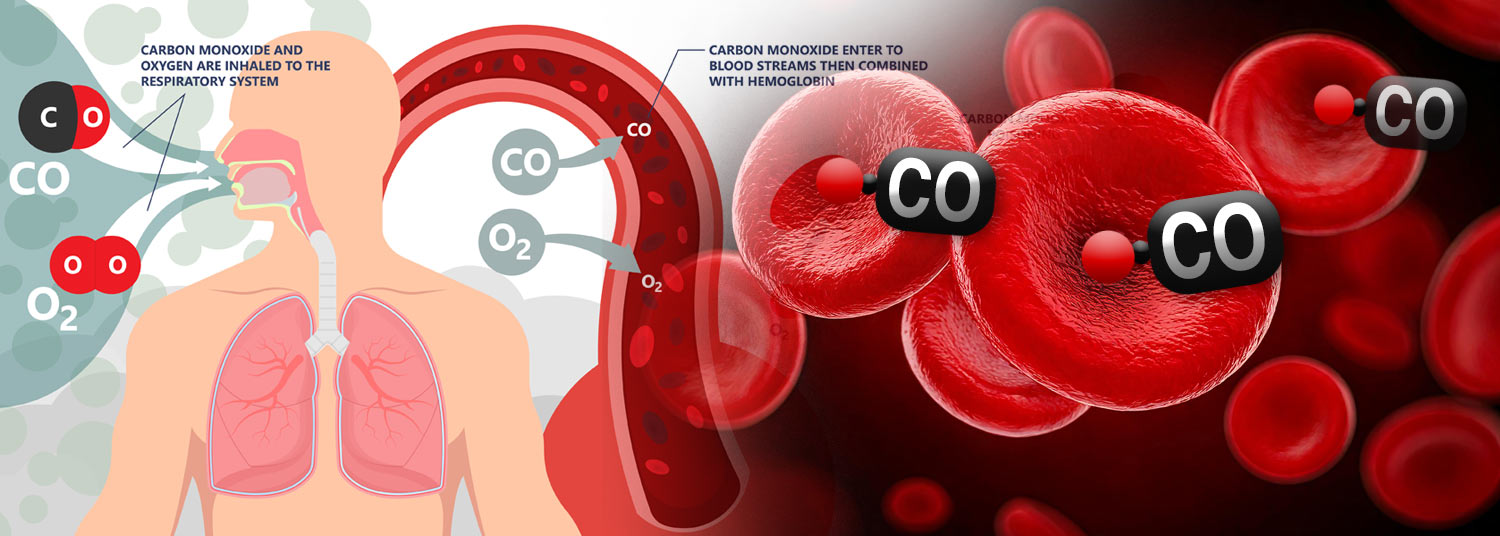

一酸化炭素は血液中の赤血球が持つヘモグロビン(hemoglobin)という赤いタンパク質に強く結びつきます。

ヘモグロビンは本来なら酸素を全身へ運ぶ役目を持ちますが、一酸化炭素が先に席を取ってしまうと酸素が運べなくなります。

この状態のヘモグロビンは一酸化炭素ヘモグロビン(carboxyhemoglobin)と呼ばれ、通常の酸素よりはるかに強く結合してしまい離れにくい性質があります。

結果として、脳や心臓のように酸素を多く必要とする臓器が酸欠でダメージを受け、記憶障害や集中力の低下、心筋の障害といった後遺症につながるのです。

このような状態に陥ってしまった場合に、現在医療が行える標準治療は、100%酸素を吸わせる高流量酸素吸入や、高圧環境で酸素を吸わせる高圧酸素治療です。

これらは血液中の酸素の濃度を高めて、一酸化炭素を少しずつ押し出していきます。

ただこの酸素療法では、完全に酸素と一酸化炭素が入れ替わるまでに時間がかかります。さらに搬送や準備にも時間を取られるため、たとえ命が助かっても脳や心臓などの臓器にダメージが残ってしまうことが少なくありませんでした。

そこ今回ので研究チームは「血液の中で一酸化炭素を直接捕まえて外に排出する解毒剤を作る」という、これまでとはまったく異なるアプローチを考えました。

そこで着目されたのが、土壌細菌が持つ“一酸化炭素に結びつくタンパク質”です。

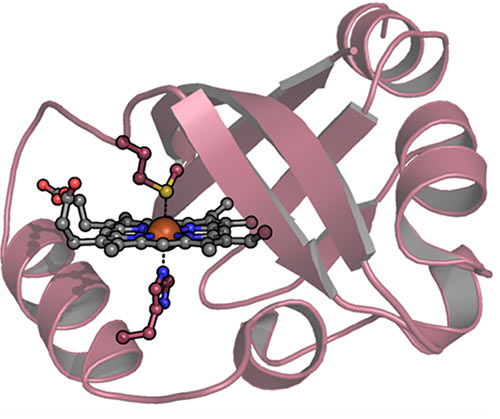

このタンパク質はRcoM(regulator of CO metabolism)と呼ばれ、ごくわずかな量の一酸化炭素でも素早く結合して反応を起こす性質を持っています。

もともとは細菌が周囲に一酸化炭素があるかどうかを判断するための「センサー」として働いていたものですが、研究チームはこの“強くCOと結びつく力”を一酸化炭素中毒の治療に利用できないかと考えたのです。

そして研究者たちはこのRcoMをベースに、医療用にふさわしい性質を持つよう設計し直し、RcoM-HBD-CCCという小さなタンパク質を作りました。

このタンパク質は血液中に入ると、一酸化炭素に非常に強く結びつき、ヘモグロビンから一酸化炭素を引きはがす役割を果たします。

たとえるなら、血液の中に入れる「小さなタンパク質の掃除屋」で、毒ガスだけを狙って捕まえるイメージです。

さらに重要なのは、酸素と結びつく力は弱いため、酸素の運搬は邪魔しにくいという点です。

研究チームは、まず試験管内で赤血球からどのくらい素早く一酸化炭素を取り除けるかを調べました。

次に、マウスに急性の一酸化炭素中毒を起こして、このタンパク質を静脈注射し、血液の中でどのように働くかを確かめました。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)