幾何学が解いた35年の宇宙の誤解

今回の研究によって、この長年のもつれに対して重要な手がかりが得られました。

その鍵となったのは、ジェットの「向き」、つまり幾何学的な観測条件です。

銀河PKS 1424+240のジェットは、偶然にも地球の真正面にほぼ一致する角度で向いています。

すると2つの物理現象が同時に起きることになります。

1つ目は「投影効果」です。たとえば、正面から飛んでくる飛行機はほとんど動いていないように見えるように、ジェットの横方向の動きが小さく見えてしまいます。

その結果、実際には高速で進んでいるにもかかわらず、非常にゆっくり動いているように見えるのです。

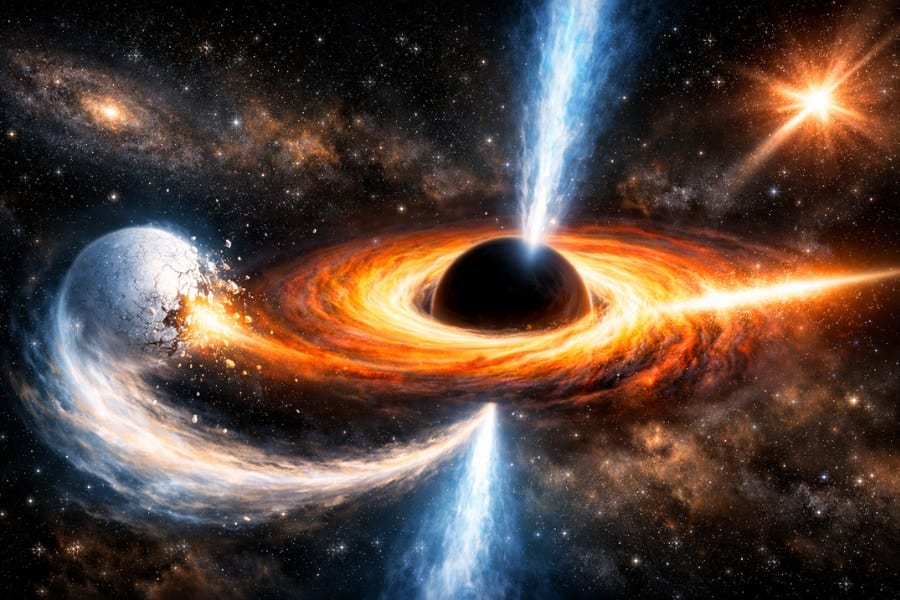

もう1つは「ドップラー・ブースト」と呼ばれる効果です。

これは高速で近づく物体が放つ光や粒子のエネルギーが前方に集中して見える現象で、まるでサーチライトのように正面だけが明るく照らされます。

ジェットが地球の方へ向いていることで、この効果が最大限に働き、ガンマ線やニュートリノが非常に明るく観測されるようになります。

つまり、今回の観測でわかったのは、「遅く見えるのにまぶしい」という現象の大部分が、ジェットの向きによって説明できるということです。

(※ただしこれが答えの全てではありません。今後の観測や理論的研究によって、他の要因も明らかにしていく必要があります。)

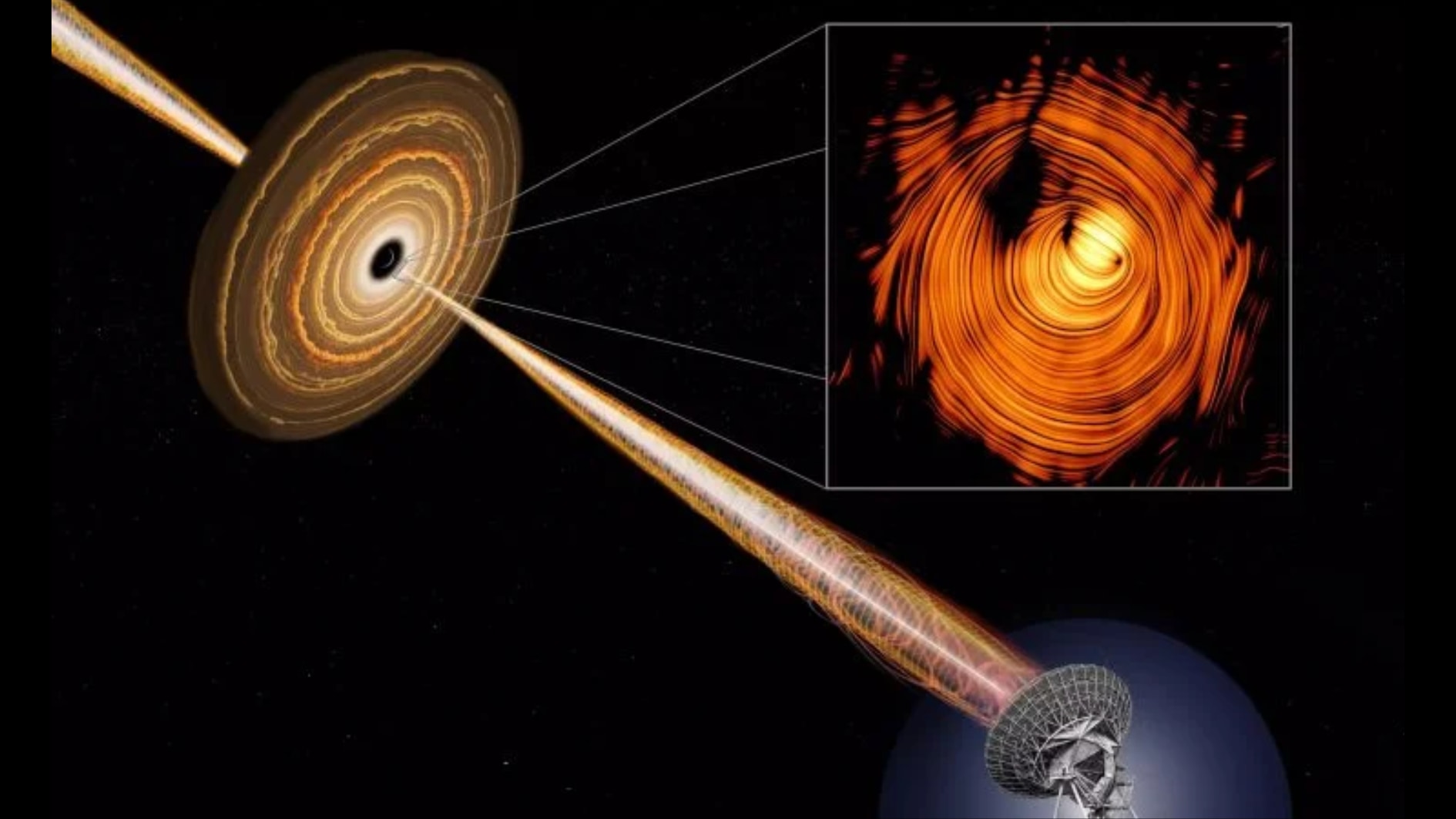

さらに注目すべき点として、ジェット内の磁場が「トロイダル構造(ドーナツ状)」をしていることが、偏光画像を使った解析によって明らかになりました。

これは、ジェットの粒子が秩序ある磁場に導かれて動いている可能性を示しています。

今回の観測では、電子だけでなく陽子が加速されているという仮説も検討されました。

陽子が加速されると、光の粒子ではなく、ニュートリノのような物質のすき間をすり抜ける粒子が生み出される可能性があるからです。

研究では観測結果がこの可能性と矛盾しておらず整合的であることが示されました。

ただこのような粒子の起源を突き止めるためには、今後、ニュートリノ・光・電波・重力波など複数の情報を同時に観測する「マルチメッセンジャー天文学」の進展が不可欠です。

それでも今回の研究は、観測の向きとドップラー効果という「素直な物理」で、複雑に絡まっていた宇宙の矛盾を一部ほどいたという意味で、大きな意義があります。

そして、今回使われた偏光観測の手法は、他のブレイザー銀河の解析にも応用できるため、今後の研究にもつながっていくでしょう。

たとえば同様の手法を用いて他の天体を調べることで、どのくらいの頻度でジェットが地球方向を向いているのかを調べたり、宇宙でもっとも高いエネルギーを持つ粒子がどこで作られているのかという根本的な問いにも近づける可能性があります。

今回のような研究が積み重なれば、やがてサウロンの目の秘密が完全に解き明かされる日が来るかもしれません。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)