手術・抗生物質・プラセボを6か月比較

この研究では、慢性副鼻腔炎に対して「内視鏡手術」と「長期の抗生物質治療」のどちらが本当に効果があるのかを明らかにするために、非常に丁寧で厳密な方法が使われました。

そもそも「治療が効くかどうか」を調べるには、ただ患者さんを観察するだけでは十分ではありません。

薬や治療の効果を正確に知るためには、「ランダム化比較試験(ランダムかひかくしけん)」という特別な手法が必要なのです。

ランダム化比較試験とは、参加者をくじ引きのようにランダム(無作為)にいくつかのグループに分けて、それぞれに異なる治療を受けてもらい、その結果を比べる方法です。

この方法の良いところは、患者さんをランダムに分けることで、各グループの特徴がほぼ同じになるため、治療方法だけの違いによる結果を比較できる点にあります。

今回の研究は、2018年から2023年にかけてイギリスにある20の病院が協力して、514人の慢性副鼻腔炎の患者さんを対象に行われました。

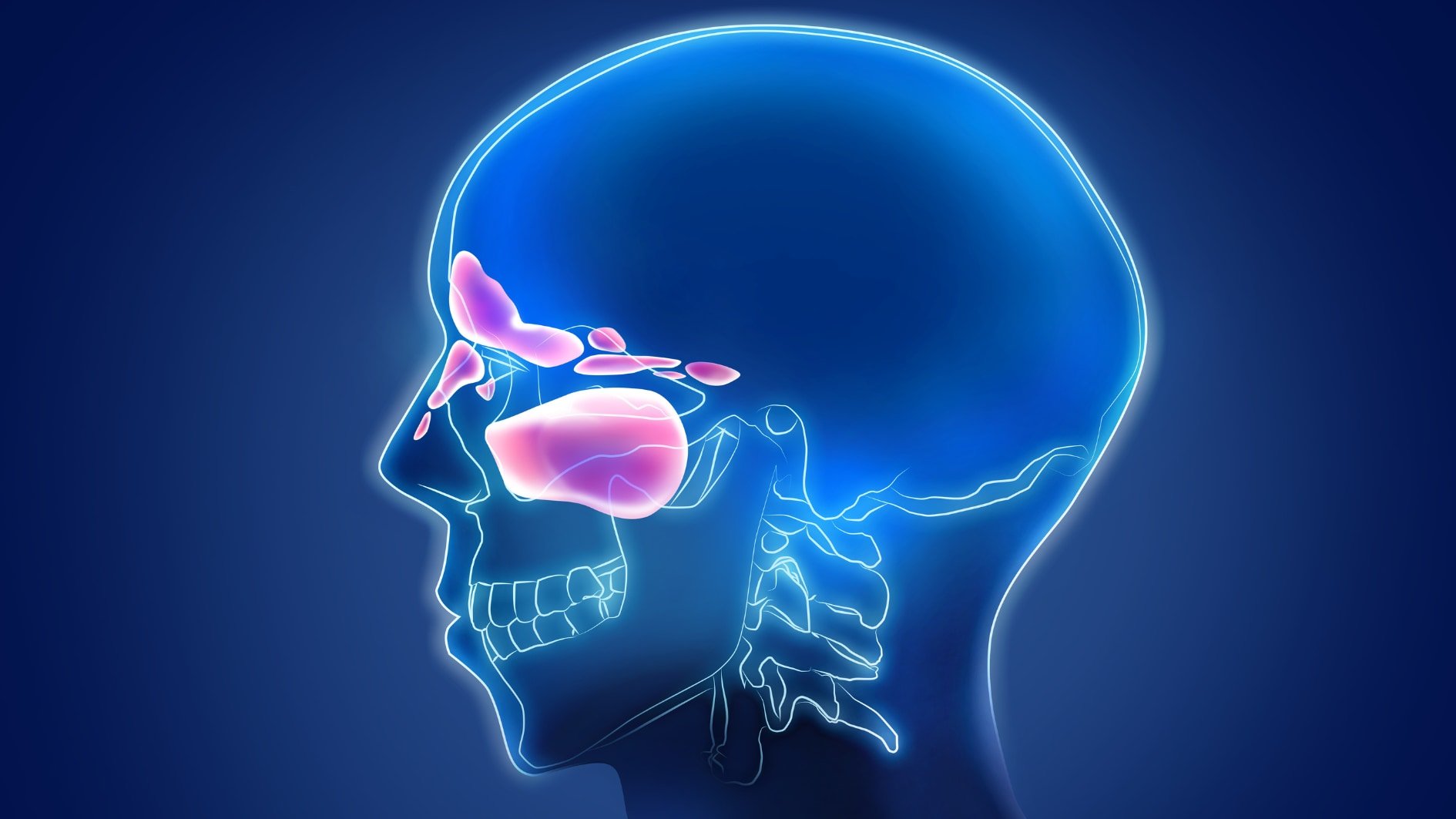

参加した患者さんたちは、鼻詰まりや匂いがわかりにくいなどの症状が数ヶ月以上も続いていて、普通の治療(ステロイド点鼻薬や鼻の洗浄、短期間の抗生物質治療)をすでに受けているのに、症状が治らないという共通点を持っていました。

そして患者さんは次の3つのグループにランダムに分けられました。

ひとつ目は「内視鏡手術グループ」で、副鼻腔の中に細いカメラを入れて膿や炎症を起こしている部分を掃除し、空気の通り道を広げる手術を受けました。

二つ目は「抗生物質グループ」で、マクロライド系の抗生物質(クラリスロマイシン)を毎日少しずつ飲む治療を3ヶ月間続けました。

三つ目は「偽薬(プラセボ)グループ」で、見た目は抗生物質と同じですが、薬の効果が全くないものを飲む治療を3ヶ月間続けました。

ここでなぜ、わざわざ偽薬を飲むグループを作るのかというと、「人は薬だと信じて飲むだけで症状がよくなることがある(プラセボ効果)」からです。

つまり、偽薬グループと比較することで、本当に抗生物質が効いているのか、単なる思い込みの効果なのかを見分けることができるわけです。

さらに、全ての患者さんはステロイドの点鼻薬や鼻洗浄といった基本的な治療も継続しました。

つまり、「手術や抗生物質がそれらの基本治療をさらに良くする効果があるのか」を比較したことになります。

研究チームは各患者さんの経過を3ヶ月後と6ヶ月後に丁寧にフォローしました。

鼻の内部や副鼻腔が実際にどれだけきれいになったかをカメラで確認したり、鼻の通りや嗅覚がどれくらい回復したのかを客観的に測ったりしました。

また、それに加えて、患者さん自身が「症状が良くなったか」「生活が楽になったか」という感覚的な評価も重要な指標として取り入れました。

こうして丁寧な方法で行われた研究の結果は、とても明確で興味深いものでした。

内視鏡手術を受けたグループでは、6ヶ月後に症状が大きく改善していましたが、抗生物質を長く飲み続けたグループでは症状の改善はほとんど見られず、偽薬グループとほぼ同じという驚きの結果が出たのです。

具体的には、副鼻腔炎の症状を数字で表す特別なアンケート(SNOT-22スコア)が使われました。

このアンケートでは鼻詰まりや匂いのわかりにくさ、顔の痛みなどの症状がどれくらい強いかを患者さん自身が評価して点数をつけます。

点数が低いほど症状が軽く、高いほど症状が重いことを意味します。

その結果、内視鏡手術を受けたグループの人たちは平均で、6ヶ月後に約18ポイントも症状が改善していました。

一方で抗生物質を飲んだグループの改善は約3ポイントだけで、これは「見た目が同じだが薬の効果はない偽薬を飲んだグループ」の結果とほぼ同じでした。

つまり抗生物質の長期投与による改善は、「薬のおかげで治った」というよりも、「なんとなく薬を飲んでいる安心感」程度のものだった可能性が高いのです。

また、症状がどのくらい改善すれば治療が成功したと考えられるのか、という基準があります。

その基準を満たした患者さんの割合を比較すると、手術を受けた人たちの97%が基準を達成していましたが、抗生物質や偽薬を飲んだグループではそれを達成できた患者さんがずっと少なかったことも分かりました。

このことからも、内視鏡手術は抗生物質や偽薬よりも明らかに効果が高いという結論が得られました。

一方、どの治療法も安全性は高く、副作用などのトラブルはごく少数でした。

治療期間中に深刻な副作用が出た割合は、手術グループで約2%(171人中4人)、抗生物質グループで約1%(172人中2人)、偽薬グループでも約2%(171人中3人)でした。

これはどの治療法も非常に安全であることを示しています。

つまり、この研究結果から言えるのは、「内視鏡手術が明らかに症状を改善する効果を持っているのに対し、抗生物質の長期投与はほとんど効果がなく、リスクが低い代わりに得られる利益もほぼない」ということです。

この研究は「薬だけで治そうとする」慢性副鼻腔炎の一般的な治療法を見直すきっかけになる重要な発見と言えるでしょう。

実際の治療現場では、患者さんも医師も長期にわたる抗生物質治療に期待を持つかもしれませんが、その期待が本当に正しいのか、今回の研究はしっかりと問いかけています。

本当に効果のある治療を選ぶためには、このように科学的に証明されたデータを参考にすることが何よりも大切なのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)