「壊れやすい量子情報を守る『暗黒のシェルター』の作り方

今回の研究チームが取り組んだ課題は、「量子もつれ(離れた粒子が見えない絆でつながる状態)」をいかに長く安定に維持するかというものでした。

そこでチームが選んだ材料は「量子ドット」という非常に小さな半導体粒子です。

量子ドットはしばしば「人工原子」とも呼ばれ、その名の通り、原子のように小さく量子力学の不思議な性質を示します。

今回の実験では、この量子ドットを2つ用意し、これらの間で量子もつれを作ることを目指しました。

次に、研究チームは、この2つの量子ドットを効果的に量子もつれさせるために特別な装置を設計しました。

この装置は「光共振器」と呼ばれ、ナノメートル(1メートルの10億分の1)単位で作られた小さな空間に光を閉じ込めることができます。

通常の研究では、光共振器はできるだけ光を逃がさず内部に閉じ込めるように設計されますが、今回の研究チームが取った方法は非常にユニークなものでした。

それは「損失」、つまり光が装置から逃げてしまう現象を「あえて積極的に利用する」という方法です。

普通の感覚では、光が漏れ出ることは望ましくありません。

しかし今回の研究者たちは、この漏れを絶妙に調整して「量子ドットと光との相互作用(互いに影響を及ぼし合う力)」や「外部から与えるエネルギー(励起)」とのバランスをとりました。

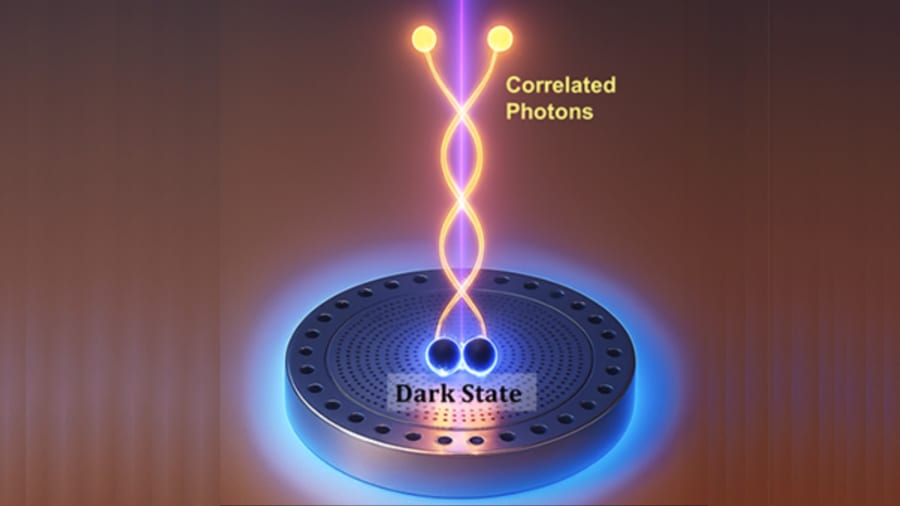

このバランス調整によって、量子ドットの間で理想的な協力関係が生まれ、「暗黒状態(サブ放射)」と呼ばれる特殊な状態を作り出すことに成功しました。

「暗黒状態」とは、複数の粒子が協力して光を打ち消し合い、ほとんど外に光を出さなくなる状態を意味します。

この状態では、量子ドットはお互いが持つ量子情報を静かに保ち続けることが可能になります。

実際の観測でこの「暗黒状態」を詳しく調べたところ、非常に興味深い現象が確認されました。

まず、一般的な「明るい状態(粒子が協力して強く光る状態)」では、粒子がまとまって光を放ち、短時間でその状態が崩壊します(これを「集団崩壊」と言います)。

今回の実験でも、「明るい状態」での粒子がまとまって崩壊するまでの時間は「61.6ピコ秒(約1兆分の61.6秒)」と、非常に短いものでした。

一方、「暗黒状態」では事情が全く違いました。

この状態では粒子が協力して光を放つことがほとんどなくなり、1つの光の粒(単一光子)が放出されるまでの時間が、最大で「36.1ナノ秒(約10億分の36.1秒)」にまで伸びました。

これは明るい状態のときの約600倍もの長さであり、この長寿命性こそが暗黒状態の最大の強みだとわかりました。

さらに、この「暗黒状態」を検証するためのもうひとつの重要な現象が観察されました。

それは「光子の同時到着(非古典的な光子バンチング)」という現象です。

通常、2つの粒子が独立して光を出す場合、光子は互いに無関係にランダムなタイミングで到着します。

ところが暗黒状態では、2つの量子ドットが協力して、まるで事前に約束したように2つの光子を同時に出す頻度が著しく増えました。

この光子が同時に到着する頻度は「g²(0)」という指標で表され、通常の物理法則で説明できる最大値(限界値)は「2」です。

しかし今回観測された値は「8.36」で、古典物理学の限界をはるかに超える非常に珍しい現象でした。

つまり、この暗黒状態にある量子ドットは普段は静かに隠れていながら、必要なときだけ2つの光子を同時に放つ特別な能力を示したのです。

この結果は、量子情報をより安定して保持し、将来的には量子コンピューターの性能を大幅に向上させる可能性を示しています。

まさに「量子もつれの寿命を劇的に延ばす」画期的な成果と言えるでしょう。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)