言葉の響きが未来の古典を作る

今回の研究が私たちに教えてくれた最も興味深いことは、「100年後も読み継がれるような古典小説と、一時的なベストセラー小説との違いが、意外にもストーリーや登場人物などではなく、使われる『言葉の響き』にあったかもしれない」ということです。

これは非常に新鮮で、文学の研究や本を出版する業界の常識を変える可能性すらある発見です。

一般的には、素晴らしい小説といえば「どんな物語なのか」が評価の基準だと考えられていますが、この研究はむしろ「物語の伝え方」、つまり「どんな言葉を選び、どんなふうに語るか」のほうが、未来の読者の心に長く響くカギになるかもしれないことを示唆しています。

この発見が社会に与える影響は、実は思った以上に広がりそうです。

出版業界においては、どの本を世に送り出すかという選択はとても重要です。

これまでは「売れるテーマ」や「人気のジャンル」、「有名作家の新作」といったポイントを重視してきました。

しかし今回の結果をふまえると、単に「今の売れ筋」を追うだけでなく、「10年後、あるいは100年後にも価値を持ち続ける本とはどんな本なのか?」という新しい視点で考える必要が出てくるでしょう。

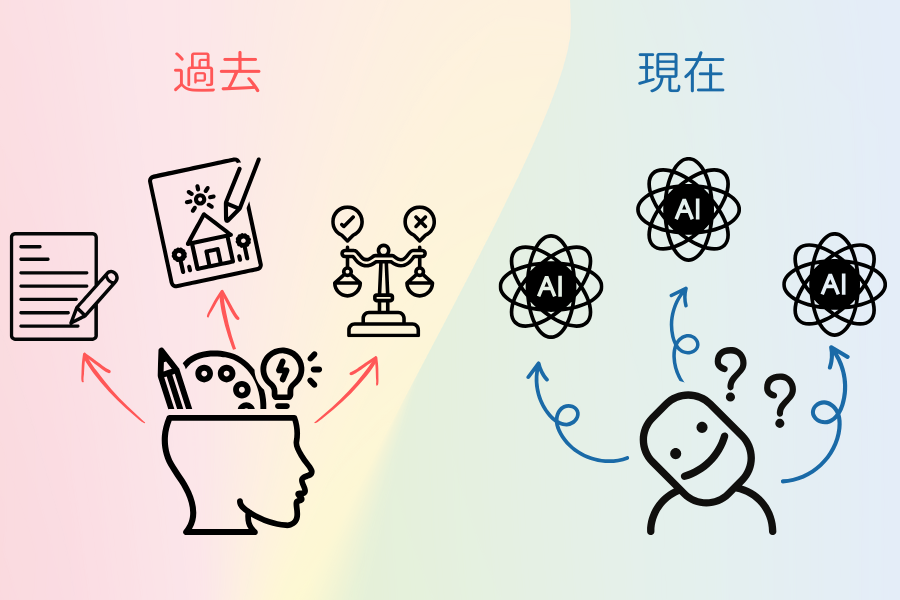

最近の技術革新も、この研究成果と意外な形で結びつく可能性があります。

たとえば、現在はAI(人工知能)の時代です。

AIは大量のデータを高速で分析できるため、将来的には今回のような「言葉の使い方」のパターンを分析して、作品を内容とは無関係に評価する手法がさらに発展する可能性があります。

もちろん、これはあくまで筆者の推測であり、実際に活用されるかは今後の技術進歩や出版業界の選択次第ですが、とても興味深い未来の可能性ではないでしょうか。

しかし一方で、この研究の限界についても理解しておく必要があります。

まず、今回分析された小説は1909年〜1923年に出版された英語作品だけです。

つまり、対象となる時代や言語、文化が限られているため、この研究成果がすべての小説やすべての言語に当てはまるとは限らないということです。

さらに、小説の魅力や価値というものは本来とても複雑で、今回の「言葉の響き」という要素だけですべてを説明することはできません。

ですが、それでも今回の研究が文学の分野において非常に意義深いのは確かです。

これまで小説の「持久力」、つまり長く読み継がれる特性はあまり科学的な方法で測ることができないとされてきました。

今回の研究は、この「測れないはずのもの」に対して客観的なデータで迫った貴重な一歩です。

しかも、これまでの研究は多くが「すぐにヒットするかどうか」を予測することに注目していたのに対し、今回は100年後という非常に長い時間を超えて評価されるかを予測したという点でも画期的でした。

将来的には、こうした研究成果が出版社や作家たちにとっての「新しい視点」となり、小説を評価したり、新人作家を見つけたりする際に役立つ可能性があります。

これはあくまで仮説ですが、未来の出版界にとって非常に有益な道具となる可能性を秘めていると言えるでしょう。

もしかすると、私たちが今読んでいる何気ない小説も、言葉の使い方次第で、100年後には世界中で愛される「古典」になっているかもしれません。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

つまるところ出版前の編集の段階でそういう編集を加えれば100年残る小説にもそうでない小説にも変えられるってことですね。

そしてそれが分かった以上、出す側は100年残したいでしょうから、みんなその表現法を使うようになって今度はそれが避けられるようになると。

約71%って微妙な数字

信頼できるのは80%以上かな

忘れてはいけないのは、「当時のベストセラー」も「100年後でも読まれる小説」も、つまりは一度は売れた小説ということ。箸にも棒にも掛からない小説はサンプルに含まれていない。どちらに属するにせよ一度は高く評価されて売れるというハードルを超えなければならない。

この研究は「面白い小説の書き方」ではないことに注意

言葉の響きが読み継がれるには一番大切

日本で言えば平家物語みたいな

祇園精舎の鐘の声〜から始まる文章やリズムだろうか

現代のラノベなんかかすりもしないだろうな。

文書の表現する、方々がまた、ひとつ分かりました、ありがとうございます。

その100年後も愛される本ってどうやって選定した?

聖書入ってんじゃねーの?

書いてありますよ

「響き」と言うから韻律とかそういう話かと思ったら、そうじゃなかった。

Whatが本質というのは正誤に拘泥する理系の夢想

実際にはHow(∋When Where Who) の方が本質

なぜなら人間の中にしか意味は存在しないから

誰もいない森で木は音を立てずに枝を落とすし

みんなが知っているからユニコーンは実在する

とか言ってみる

これは研究ではない。

「理由は全くわからないが結果として100年後も読まれている著書の文体」を覚えて

「100年後も読まれている著者」のグループに属するかどうかを文体から当てただけ。

当然ながら研究に含まれてない著者の100年前の書籍が現在も読まれているかを当てることは全く不可能だし

現在の書籍が100年後も読まれるかを当てることも全く不可能

こんなものは卒業論文どころか大学1年生のレポートですら絶対に許してはならない低レベルさであり、かつ致命的な誤りを含むものであるため

それをメディアで広めることなど許されるわけがない。

結論:本稿だけでは「著者の文体を覚えただけではない」とは断定できず、著者リークを除外できていません。

根拠(本文の明示記載)

・各小説は「a single vector of 112 LIWC features」として数値化。

・検証はランダム分割の反復ホールドアウトで、「70% of the novels were randomly assigned… and 30% for testing. This was repeated 5000 times.」=著者で分割した記述なし。

・妥当性は「Permutation testing was used to determine whether accuracy was above chance.」で評価(著者リーク対策ではない)。

・限界の節でも「may reflect other things, such as dialogue」と上位要因に言及するのみで、著者ID交絡への対処は記載なし。

・群間の「inter-novel similarity」は「r = 0.02」と小さく、モデルが両群の特徴を識別した示唆にとどまる(著者リークの有無は判定不能)。

評価:ランダム分割では同一著者作が学習・テストに跨りうるため、精度の一部が著者スタイル記憶で説明される可能性は未除外。

除外のための再解析案:①著者単位排他のLOAO交差検証、②「1著者1作品」サブサンプルで再学習、③混合効果(著者をランダム/固定効果)で特徴量の頑健性を検証。