なぜ性別で寿命が変わる? 進化の背景を探る

なぜ女性は男性より長生きするのか――皆さんも一度は不思議に思ったことがあるかもしれませんね。

実はこの「女性が長生きする」という現象は、現代の日本だけの話ではありません。

世界中を見渡すと、ほぼすべての国や地域で女性の平均寿命が男性を上回っています。

その差は世界平均でおよそ5.4年にもなり、世界の科学者たちもその理由について長年考え続けています。

さらに興味深いことに、この傾向は人間だけの話ではないことも分かっています。

例えば、多くの哺乳類でもメスがオスより長生きすることが知られています。

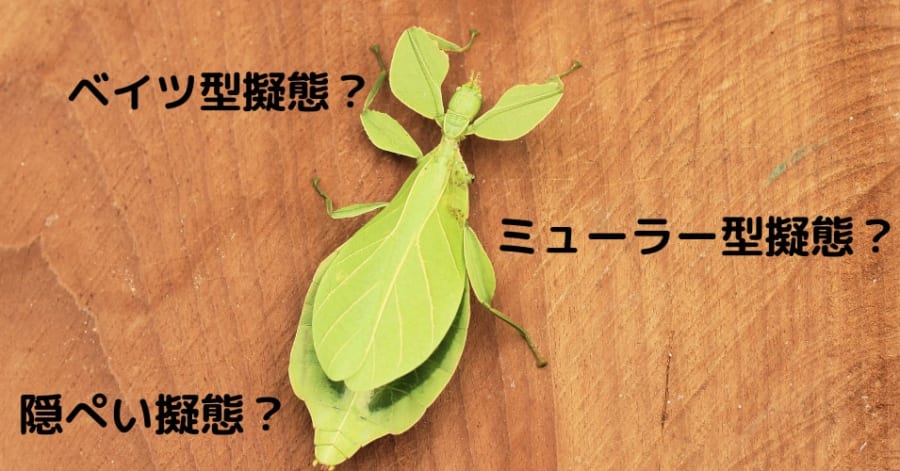

しかし、生き物の世界は奥深く、実はどんな生き物も「メスが長生き」と決まっているわけではありません。

例えば、昆虫やヘビなどの爬虫類では、オスがメスよりも長生きする場合があるのです。

つまり、性別による寿命差は、生き物によってまったく逆転することさえある、ということです。

では、一体なぜこんな違いが生まれるのでしょうか?

科学者たちはこれまでいくつかの理由を考えてきました。

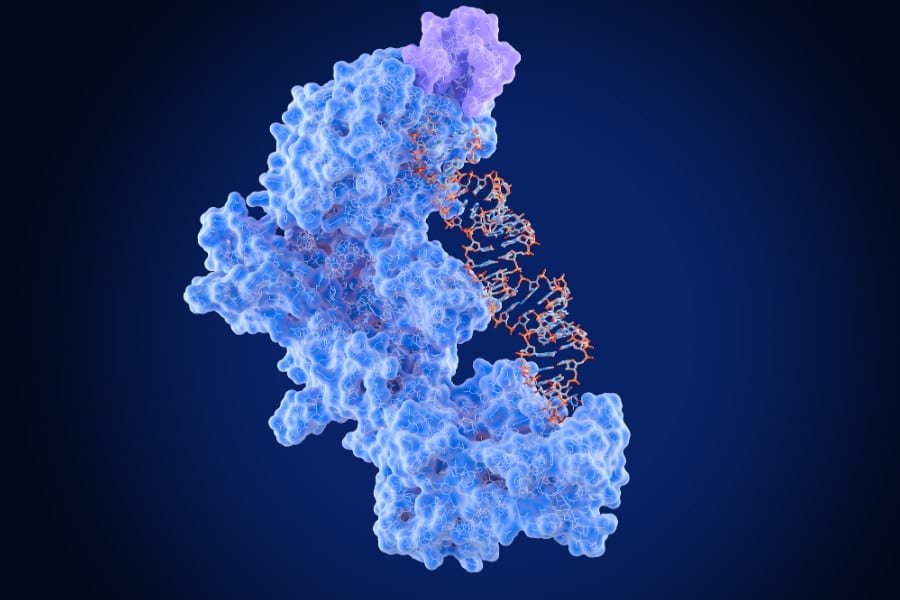

一つ目の仮説は、「性染色体」による説明です。

哺乳類の場合、オスはXYという組み合わせの性染色体を持っています。

一方、メスはXXです。

X染色体は生命にとって大切な情報を持つため、もし片方に問題があったとしても、もう片方のX染色体が「バックアップ」のように機能します。

しかしオスはX染色体を一本しか持っていないため、バックアップがありません。

そのため、メスのほうが遺伝的な問題に強く、長生きできるというのが、この仮説の考え方です。

一方で、鳥の場合はこれが逆になります。

鳥のオスはZZ、メスはZWという染色体を持つため、この説によると鳥ではメスのほうが不利になるということになります。

二つ目の仮説は、「性的選択」です。

動物のオスはメスに選ばれるために、激しく争ったり、派手な外見を作ったりしてエネルギーを大量に使います。

例えば、クジャクのオスは美しい羽を広げてメスを引きつけますし、シカのオスは強さをアピールするために激しく戦います。

こうした行動はとても体力を使い、ケガや病気のリスクも高まります。

そのため、競争が激しい動物ほど、オスが早死にする可能性が高くなると考えられてきました。

また、メスの側にも「繁殖のコスト」があります。

子どもを産み育てることはメスの体に大きな負担を与えるため、メスが寿命を削ってしまう可能性も考えられてきました。

しかし、これらの仮説がどのくらい正しいのか、実際のところ長い間はっきりと分かっていませんでした。

理由は大きく二つあります。

まず、これまでの研究は動物の数が少なく、何百種類もまとめて詳しく比較したことがなかったため、確かな結論を出すのが難しかったのです。

また、野生の環境ではオスがメスより危険な生活を送りがちであるため、寿命の差が「進化的な理由」なのか、それとも「環境の影響」だけなのかを見分けることも困難でした。

オスが広い範囲を動き回ったり、激しい争いに巻き込まれたりすることで早く命を落とすならば、それは進化とは無関係な環境要因で説明できてしまいます。

そこで今回、ドイツのマックス・プランク進化人類学研究所を中心とする国際的な研究チームが、この謎に再び挑戦することになりました。

果たして進化は、生き物たちの寿命にどのような影響を刻んでいるのでしょうか?

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)