男女の寿命は鳥では逆転している

進化は寿命にどのような「刻印」を残しているのか?

この謎を解き明かすため、ドイツのマックス・プランク進化人類学研究所を中心とした研究チームが前例のない大規模な調査を行いました。

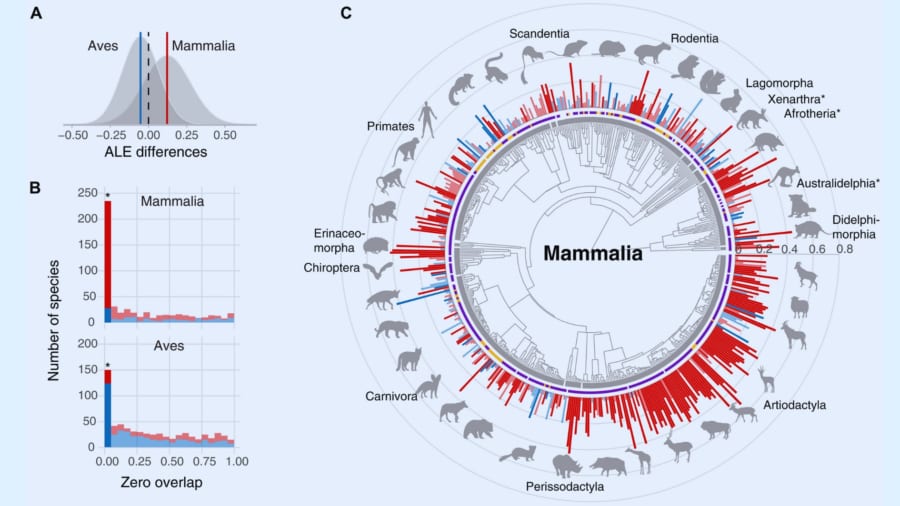

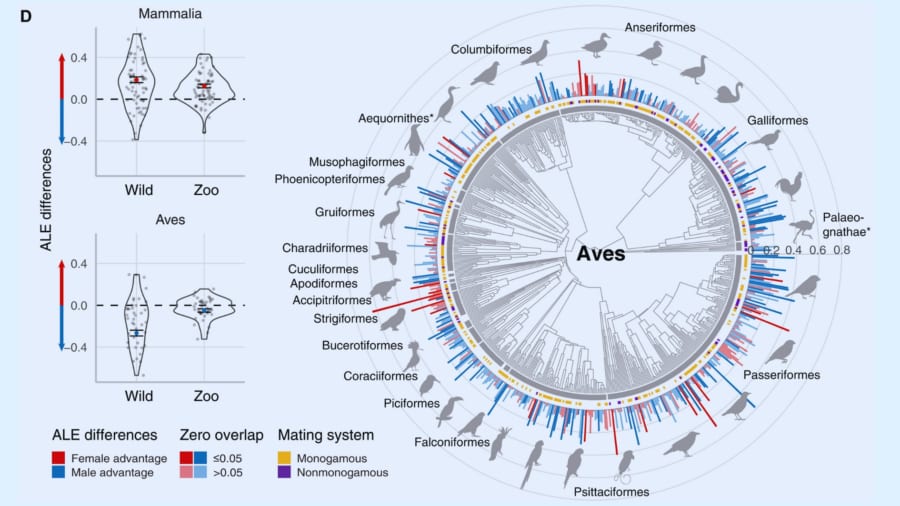

世界中の動物園から集めたデータを用い、哺乳類528種と鳥類648種、合計1176種について、オスとメスの寿命を詳細に比較しました。

なぜ動物園のデータを使うのでしょうか?

動物園はエサが安定していて、天敵や病気などの危険も少ないため、野生よりも動物が長生きしやすい場所です。

もし安全な環境でもオスとメスの寿命差が残るなら、それは環境のせいではなく、生き物自体の遺伝や進化的な特徴が影響していると考えられます。

その結果、哺乳類と鳥類でまったく逆の傾向があることが明らかになりました。

哺乳類では約72%の種でメスの方が長生きし、寿命差の平均は約12%にもなりました。

人間の場合、女性は男性より平均で約5.4年(約8%)長生きすることが知られており、哺乳類全体の平均よりやや小さい差です。

また、チンパンジーやゴリラなどの大型類人猿と比べても、人間の寿命差は少し小さくなっていました。

一方、鳥類では哺乳類と逆の傾向がはっきり見られました。

鳥類の約68%の種でオスがメスより長生きし、平均寿命差は約5%でした。

ただし、動物の世界は単純ではありません。

すべての鳥類でオスが長寿、すべての哺乳類でメスが長寿というわけではなく、例外もあります。

例えばタカやワシなどの猛禽類では、メスがオスより体も大きく、寿命も長いという意外なケースが見られました。

さらに哺乳類でも、デバネズミの仲間のように、オスかメスかよりも群れの中での立場が寿命に大きく影響するなど、特殊な例も存在します。

しかし全体としては「哺乳類はメスが長寿、鳥類はオスが長寿」という大まかな傾向が明確になりました。

なぜこのような違いが生じるのでしょうか。

そのカギとなるのは、各種ごとの「繁殖戦略」です。

研究チームが繁殖方法と寿命差を分析したところ、繁殖相手をめぐる競争が激しいほどオスの寿命が短くなり、メスが長生きする傾向が明確になりました。

哺乳類では、一匹のオスが複数のメスを得ようと激しく争う「一夫多妻制」や「乱婚制」の種ほどメスが長生きでした。

逆に、オスとメスが一対一でペアを組み協力して子育てをする「一夫一婦制」の哺乳類では、寿命差は小さくなりました。

鳥類は多くの種が一夫一婦制で、オス同士の争いも穏やかなことが多いため、オスが寿命を削る機会が少なく、オスの方がわずかに長寿となる傾向が見られました。

つまり、激しい争いにエネルギーを使うほどオスの寿命が縮む可能性が示されたのです。

オスが派手な羽でアピールしたり、ライバルと戦う動物ほど早死にしやすいという現象も、こうした背景から説明できます。

また、もう一つ重要な発見がありました。

子育てに多くエネルギーを使う性ほど、寿命が長くなる傾向が見られたのです。

従来は、子育てが体の負担となって寿命を縮めると考えられてきましたが、実際には逆の結果となりました。

特に霊長類のように寿命が長い動物では、母親が長生きすることで子どもが無事に成長できるため、進化的に有利になった可能性があります。

この発見は、これまでの常識を覆すものと言えるでしょう。

さらに、過酷な野生環境ではどうなるのでしょうか。

研究チームは野生動物の寿命データも調べました。

すると野生では、動物園よりもオスとメスの寿命差がさらに広がる傾向が見られました。

哺乳類は野生の方がメスの優位がわずかに広がり、鳥類は野生環境でオスがより明確に長生きする傾向が強まりました。

つまり、野生の厳しい環境では寿命の性差がよりはっきり表れ、動物たちの進化的な特徴が強調されるということです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)