B型準矮星

今回見つかった短い周期で脈動する星はB型準矮星と呼ばれるタイプに属する星です。

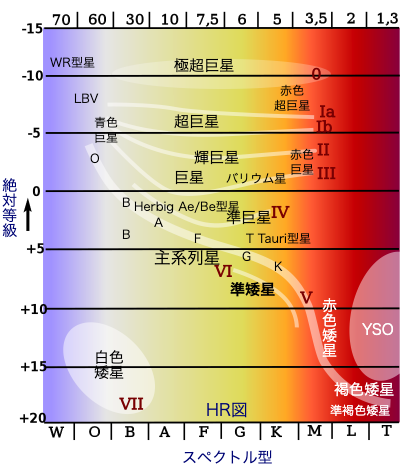

星は、明るさや色によって質量や温度を分類で、それによって星の種類を判別できます。準矮星というのは普通の恒星に比べて暗く、サイズも小型の星のことです。太陽よりも少し小さいタイプの星と考えるといいでしょう。

通常の恒星は、中心で水素を使った核融合が終わり、核のすべてがヘリウムになってしまうと、核の外周部で水素の核融合が始まりどんどん膨張して赤色巨星と呼ばれる天体へ変化していきます。その後、この星は核融合で少しずつ外部のガスを放射していき、白色矮星になります。

しかし、連星等の場合、この過程が起こらずに、外部を取り巻くガスが伴星に奪われて、核が露出してしまう場合があります。こうして生まれたのが、白色矮星によく似た高温で小さいB型準矮星です。

これは白色矮星に似て、とても短い周期で脈動を繰り返します。なので、連星以外では作られることが無いと考えられていた天体でした。

しかし、今回発見された変光星は、連星にはなっていませんでした。それは、この星がこれまで発見されてきたものとは、生まれた経緯が異なる、新しいタイプだからと考えられるのです。

低温で低質量のコアのために、ヘリウムの核融合が起こらず、赤色巨星へと進化しなかったのかもしれません。

こうした星の存在は、これまで予想していなかったため意外な発見となったのです。

しかしこの星の存在は、きちんと検証すれば、これまでの主要な星進化モデルと上手く適合するだろうと考えられています。

この発見は、カルフォルニアのパルマー天文台で行われている望遠鏡に新しいカメラを取り付けた、広視野の天体天文調査『Zwicky Transient Facility』というプロジェクトの一環で発見されました。

研究者たちは、この調査がこの先もさらなる意外な発見をもたらしてくれるだろうと語っています。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)