人間の総合的なピークはどこにあるのか?

人間の多くの能力は20代でピークを迎え、以降は衰えていく一方であると言われます。

肉体的にも20代を終えると急激な衰えを感じる人は多く、発想やひらめき、記憶力といった脳機能の面でも若い人には叶わないと感じている人は多いでしょう。

実際多くの研究が脳処理の能力は20代がピークであることを報告しています。

こうした知見が、「若さこそが能力のピーク」というイメージを支えてきました。

しかし、人間の能力は単純な瞬発力だけでは測れません。

知能においては語彙や知識、経験を通じて培われる判断力など、時間をかけて伸びていく力もあります。

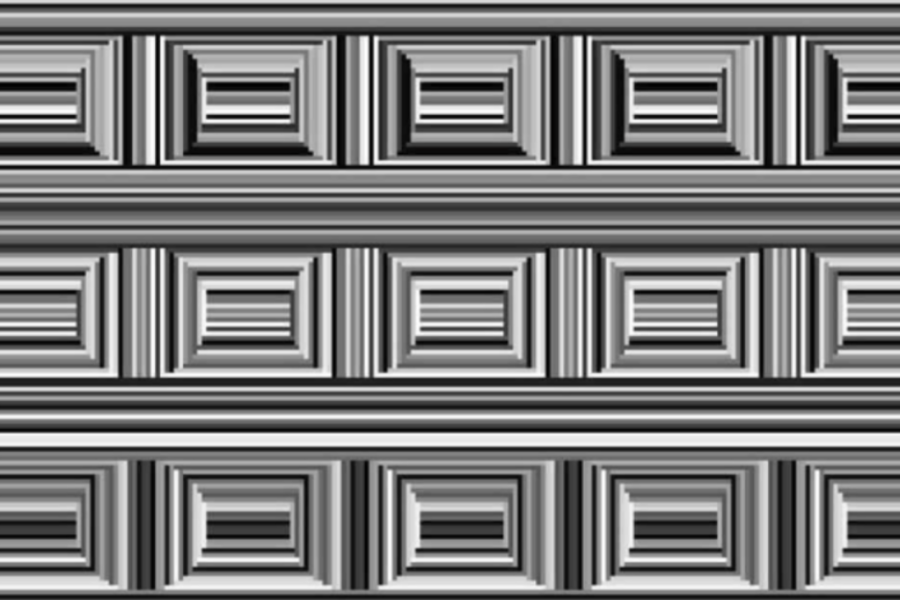

こうした違いを比較して、心理学では新しい状況で柔軟に考える力を「流動性知能(fluid intelligence)」、学習や経験によって“固まっていく知恵”を「結晶性知能(crystallized intelligence)」と呼んでいます。

そして、結晶性知能については年齢とともに上昇し、60代でも高水準を維持することが多いと報告されているのです。

また、収入や職位、リーダーシップの発揮など社会的な成功は50〜55歳にピークを迎えるという報告もあります。

それにもかかわらず、人間の能力や人生の充実のピークがどこにあるかという議論において、「心や思考の成熟」はこれまでの知能研究では十分に扱われてきませんでした。

そこで今回の研究者は、「人が最もうまく機能する年齢」を総合的に見直すことを目指して調査を行うことにしました。

研究では、速さを測る知能検査に加えて、誠実性や情緒安定性などの性格特性、感情を理解し調整する力(感情知能)、お金に関する知恵(金融リテラシー)、道徳的推論、そして「一度費やしたからやめられない」といったサンクコストの罠への抵抗力まで、16種類の心理的要素を評価対象としました。

それぞれのデータを共通の「Tスコア」(平均50、標準偏差10)に統一し、年齢ごとの変化をなめらかに描くために「LOESS回帰」という統計手法を使用しました。

さらに、社会的な重要性に応じて重みを与え、「CPFI(Cognitive–Personality Functioning Index:認知・人格機能指数)」という総合スコアを作成しました。

このCPFIには2つのモデルが用意され、1つは知能と性格特性を中心にした「従来型モデル」、もう1つは感情知能や金融知識なども含めた今回の研究が目指す総合力を示す「包括型モデル」です。

こうして研究者たちは、単なる脳の処理速度にとどまらず、人格特性や感情の扱い方、判断力なども含めて総合的な能力が人生でもっとも上手く機能している時期を特定したのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)