この記事の動画解説はコチラ↓↓

欧米列強と戦う日本

江戸時代が終わり、明治という新しい時代を迎えた日本は世界から大幅な遅れをとっており、国際社会で負けない国造りをするために、とにかく欧米から発信された最新の知識を勉強する必要がありました。

しかしこのとき立ちはだかったのが「言葉の壁」という問題です。

あらゆる科学、技術、政治、経済の知識は英語で書かれていて、ほとんどの日本人は読むことができなかったのです。

これを解決するために、日本人は日本語を捨てて英語を公用語にするか、西洋のあらゆる知識を全て日本語に翻訳するか、選ばなければなりませんでした。

どちらも一筋縄では行きません。

そのため明治期の日本では、日本人は日本語を捨てるべきか否かの大論争が起こったのです。

こうした中で日本語を捨て英語を公用語とすべきと主張したのが、初代文部大臣も務めた薩摩の政治家、森有礼(もり・ありのり)でした。

確かに日本人が日本語を捨てて、英語を話すようにするというのは、海外の知識を取り入れる上で最も合理的な方法と言えるでしょう。

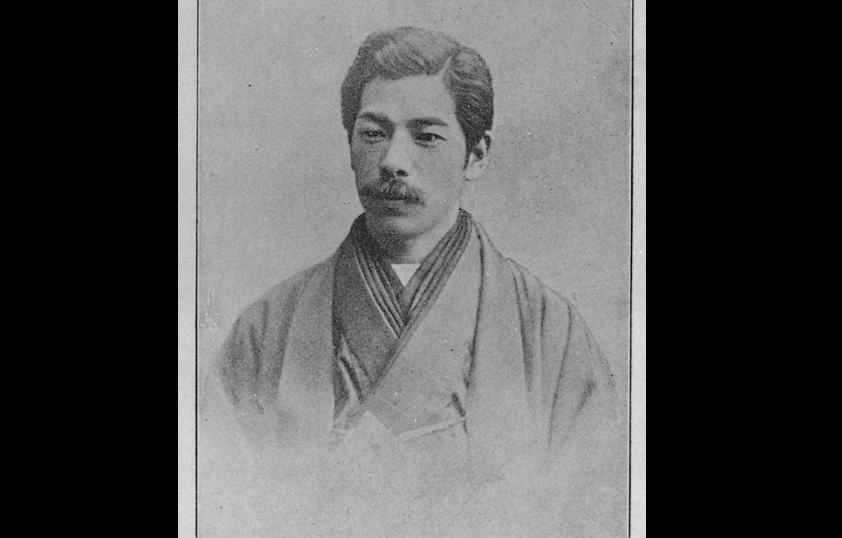

しかし、これに反対したのが土佐出身の思想家、馬場辰猪(ばば・たつい)でした。

馬場は「英語を学ぶことが可能なのはごく一部の有閑階級に限定される。日々の生活に追われる一般庶子が英語に熟達するのはまれなことで、そうなると国の重要問題に庶民が参加できなくなる」と英語を公用語とすることの問題を指摘しました。

日本で義務教育が開始されたのは1886年(明治19年)ですが、この時代は誰もが学ぶ機会を得られるという事自体が、まだ稀な時代でした。

そのため英語を公用語にしても対応できる層は限られており、これを無理やり推進すると、国の重要ごとを決定する上流階級と一般庶民との間で使う言語が異なってしまい、国民同士で言葉が通じない国になってしまう、と馬場は危惧したのです。

また彼は英語を学べない貧困層の若者は、頭が良くても最新の科学を学ぶことができなくなってしまい、それでは意味がないと主張しました。

確かに馬場の主張はもっともであり、日本語の浸透した日本において英語を公用語にすることはあまり現実的な方法とは言えません。

悩んだ末、最終的に当時の明治政府が選択したのは、国策として海外のあらゆる知識を片っ端から日本語に翻訳するということでした。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)