嗜好品ビンロウはいつから好まれていた? 歯石から“証拠”が得る取り組み

ビンロウ(学名:Areca catechu)は、太平洋・アジア、東アフリカなどで見られるヤシ科の植物です。

そして嗜好品としてのビンロウ(またはビンロウの実、ビンロウジ)は、この種子を指します。

ビンロウの種子を細かく切ったりすり潰したりしたものをキンマの葉で包み、石灰ペーストとともに噛むことで、軽度の覚醒作用や多幸感を得ることができます。

噛むことで赤い唾液が出るため、使用者の歯や唇は赤く染まるのが特徴です。

この嗜好品は、単なる娯楽ではなく、社交や儀礼の場でも使われてきました。

インドや台湾、パプアニューギニアをはじめとするアジア・太平洋地域で長い伝統を持ち、現代においても多くの人々が日常的に利用しています。

一方で、長期使用によって喉頭がんや代謝障害などの健康リスクも報告されており、依存性もあることから、現在では多くの国で使用の是非が議論されています。

今回の研究の注目点は、人類がいつからビンロウを使用していたのかという起源を、歯石という“ミクロの証拠”から突き止めたことにあります。

歯石は、唾液や食物の成分が歯に付着し、長期間の間に石灰化して固まったものです。

この中には、当時の食物や薬草、嗜好品の成分が微量ながら閉じ込められており、まるで「古代のUSBメモリ」のようです。

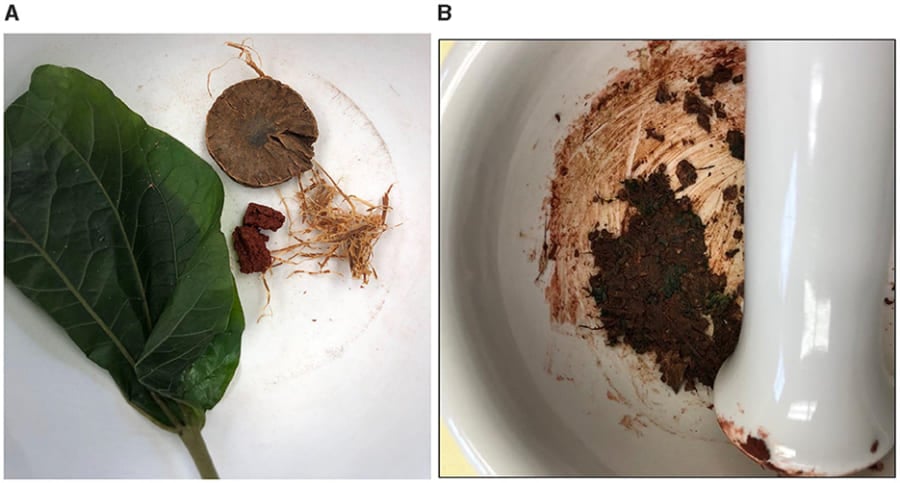

そこで研究チームは、現代の材料(乾燥ビンロウ、キンマの葉、石灰ペースト、セネガリアの樹皮、タバコ葉など)を用い、人の唾液で混ぜ合わせたものを再現。

これを噛んだ状態に模してすり潰して分析。基準となる化学データを作成しました。

そして、ノン・ラチャワット遺跡から出土した6体の人骨(約4000年前)の歯石36サンプルを採取し、同様に分析しました。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)