先生への評価に潜む見えない偏見—学生評価制度を科学する

学校の授業でも、皆さんはきっと色々な先生に出会ったことがあるでしょう。

同じ科目の先生でも、教え方や話し方が全然違いますよね。

中にはとても教え方が上手で分かりやすい先生もいれば、ちょっと厳しくて近寄りがたい先生、あるいは親しみやすくて相談しやすい先生など、本当にさまざまです。

きっと皆さんの中でも、「自分が好きな先生」や「教えるのが上手だと思う先生」が頭に浮かぶのではないでしょうか。

このように、生徒や学生が先生を評価するというのは、ごく自然なことです。

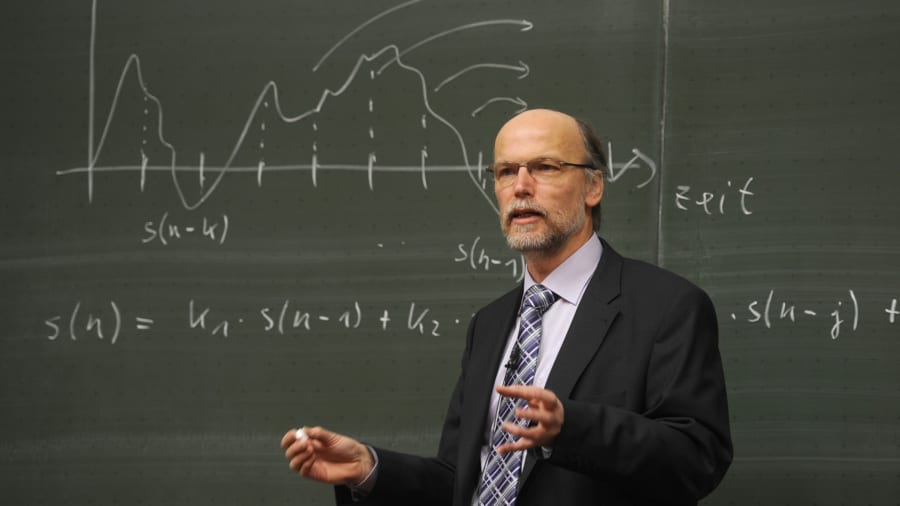

大学でも、学生が授業の後にアンケートを記入して、授業の分かりやすさや先生の教え方を評価する制度があります。

これは「学生による授業評価(Student Evaluation of Teaching、SET)」と呼ばれていて、大学が先生の教え方を改善したり、先生自身の評価や昇進を考えるための大切な材料になっています。

ところが、以前から研究者たちの間では、この制度についてちょっとした疑問が囁かれていました。

それは、「学生が行う評価は、本当に公平で正しいものなのだろうか?」という疑問です。

学生も人間ですから、評価するときにはどうしても自分自身の無意識の考え方や偏見が入り込んでしまう可能性があるからです。

例えば、皆さんがある人物の書いた文章や作品を見るとき、その人の名前が「男性の名前」か「女性の名前」かによって、知らず知らずのうちに評価が変わってしまうことがあります。

実際に過去の研究では、まったく同じ内容の履歴書でも、名前を「男性名」にしたほうが、「女性名」のものより高く評価されるという結果が出ています。

つまり、性別が違うだけで「良い」「悪い」という判断の基準が微妙にズレてしまうことがあるのです。

こうした現象は「ダブルスタンダード(二重基準)」と呼ばれていて、実は社会のあちこちで見られる現象なのです。

大学教授という職業は、長い歴史の中で男性が中心的な役割を果たしてきました。

特に哲学という学問の世界は、その傾向が強い分野の一つです。

哲学は世界中で男性が圧倒的に多く、教授というと男性をイメージする人もまだまだ多いかもしれません。

実際にイタリアの大学では、哲学科の正教授のうち女性はたった約28%しかいないという調査結果もあります。

こうした男性中心の状況が、「哲学は男性に向いている」という固定観念をさらに強め、女性教授が正当に評価されにくい状況を作り出している可能性があるのです。

こうした背景を踏まえて、この研究グループはとても重要な疑問を投げかけました。

それは、「学生の授業評価にも、本当に性別による偏見(バイアス)が存在するのか?」という問いです。

もし教授の話す内容や授業が全く同じであれば、本来、評価は性別に関係なく同じになるはずですよね。

そこで研究チームは、ある実験を考えました。

具体的には、講義の内容や説明をまったく同じにした上で、教授の性別だけを変えて学生に評価をしてもらうという方法です。

こうすれば、評価に現れた差は教授の性別によるものだとはっきり分かります。

この実験の目的は、大学という教育現場にひそむ、性別による無意識の偏見を目に見える形で示すことでした。

またそれを通して、「学問の世界で女性が不当に低く評価されやすい」という問題を明らかにしようとしたのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 知育玩具のシルバーバック 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)