大量殺人犯を年齢別に並べると生まれる“二つの山”

世の中にはたびたび大量殺人事件というものが起きていますが、ここにはなにか傾向や法則が存在しているのでしょうか?

これまでの研究では、事件ごとに「なぜ起きたのか」「どのような動機や背景があったのか」といった要因が個別に分析されることがほとんどでした。しかし、こうした断片的な視点だけでは、年齢や人生段階ごとに異なる特徴を見落とす危険があります。

例えば銃乱射事件は本当に若者だけに多いのか? だとしたらそれはなぜなのか? 他の年齢層で銃乱射の大量殺人はなぜ少ないなのか? といった疑問は個別の事例を検証していくだけではわかりません。

そこで今回の研究チームは、若者による銃乱射事件が多いという印象が統計的に裏づけられるのか、他の年齢層ではどのようなタイプの事件が目立つのか、そして年齢層ごとに犯行動機や引き金となる要因に特徴的なパターンがあるのか、という視点から過去50年以上の実証研究を系統的にレビューし検証しました。

なお、「大量殺人」の定義については、3人以上あるいは4人以上の犠牲者とされ、事件の場所、期間などは統一されていません。このような「定義の揺れ」は、レビューされた論文ごとに大量殺人の定義の仕方が異なっていたためで、これが同類の比較研究をこれまで難しくしている原因だと研究者は指摘しています。

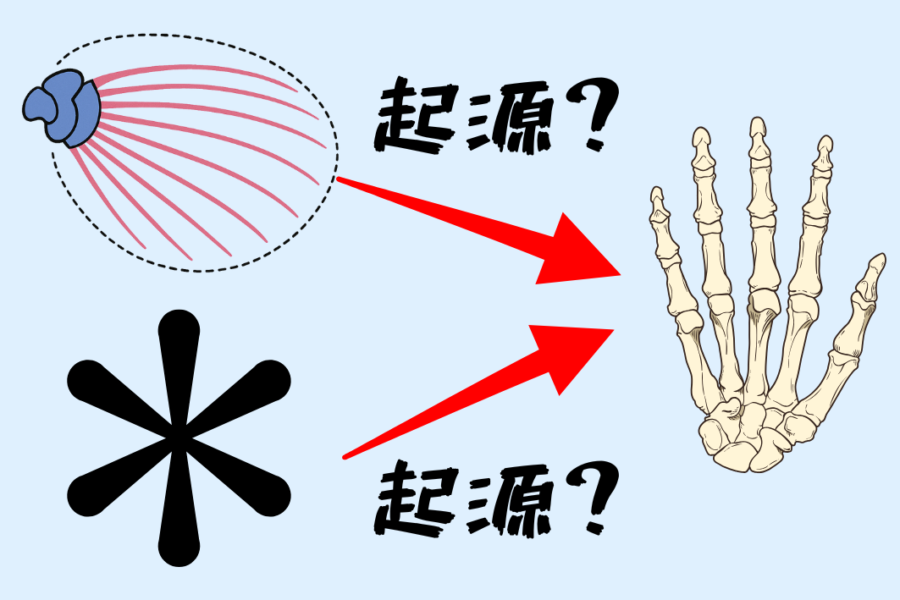

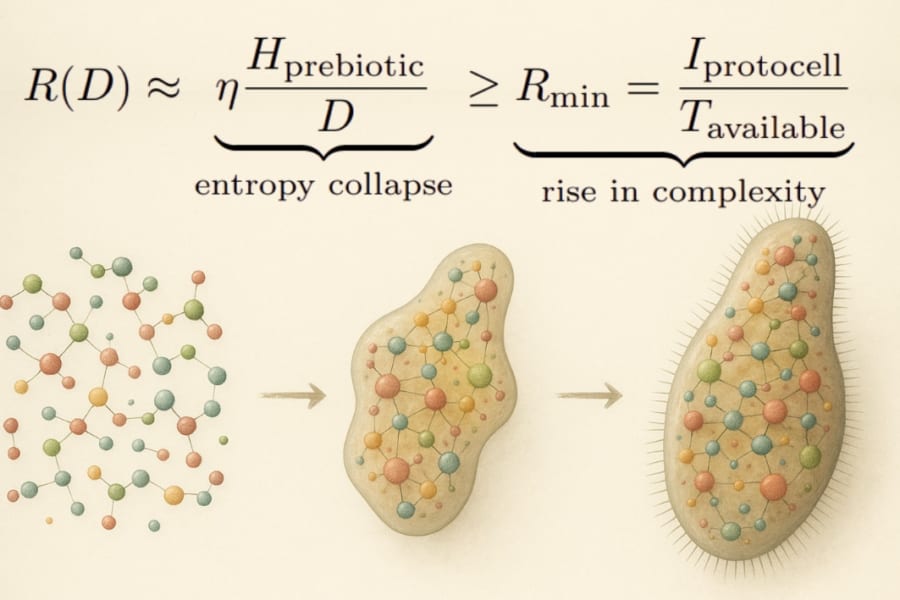

こうして調査した結果、大量殺人犯の年齢分布は「思春期の終わりから二十代前半」と「三十代から五十代」に集中し、それ以外の年齢層では事件が極端に少ないという、二峰性のパターンが世界的にみられることが確認されました。

実際このような傾向は、犯罪プロファイリングなどの分野でも報告されていましたが、国をまたいだ調査でもこのパターンが確認されるというのは興味深い事実です。今回の研究チームは、この二峰性について進化心理学(evolutionary psychology)やライフヒストリー理論(life history theory)の観点から分析を行いました。

ではなぜこの2つの年齢層に大量殺人の犯人が集中するのでしょうか? それぞれの山で犯人になにが起きていたのでしょうか?

研究によると思春期から二十代前半の若者に多いのは、学校や公共空間での大量殺人でした。

加害者となる多くの若者は、いじめや仲間外れ、失恋など“慢性的な拒絶体験”を重ねていることが多く、社会や周囲に認められない自分、居場所のない孤独な自分という思いが蓄積し、やがて「自分の存在を世の中に知らしめたい」「社会に仕返しをしたい」という強い動機に変わっていました。

この年代では“復讐”や“名声の可視化”への欲求が複雑に絡み合い、計画や不満を周囲に漏らしたり、ネットやSNSに書き込む例も報告されています。事件は学校やショッピングモール、駅など人目につく場所で起こり、また論文中ではこうした事件の一部で「誰でもよかった」といった犯人の発言があったことも言及されています。

一方、三十代から五十代の中年層で多いのは、ファミリサイド(familicide:家族皆殺し)でした。

このタイプの加害者は、離婚や別居、職の喪失、借金の増大、経営破綻など“急激な人生の崩壊”に直面していることがほとんどです。

それまで築いてきた家庭や社会的な立場、経済的な基盤が一気に崩れ、「自分が何も持たない存在になってしまう」という絶望感に襲われ、「家族ごと人生を終わらせるしかない」「自分だけが苦しむくらいなら、すべてを無にしたい」といった思考が動機に繋がっていきます。

このケースでは年長の加害者ほど事件後に自殺を選ぶ割合が高いことが分かっており、とくにファミリサイドのような家族を標的にした事件では、成人で66%、少年で14%が自殺に至ったという報告があります。つまり「無理心中」に近い性質を持つケースが多く、社会的孤立と絶望が複雑に絡み合っていることがうかがえます。

興味深いことに、大量殺人事件は世界中でこのような類似した年齢パターンとそれに結びつく動機を示していたのです。

大量殺人はかなり特殊な事件という印象を受けますが、今回見つかった世界的な類似性は、人間の人生における特定の時期に、類似したパターンの大量殺人が集中している事実を示しています。

これは何を意味するのでしょうか?

![ラボン(Lavons) 柔軟剤 特大 シャイニームーン[フローラルグリーン] 詰め替え 3倍サイズ 1440ml](https://m.media-amazon.com/images/I/41ze0Blp9fL._SL500_.jpg)

![【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 知育玩具のシルバーバック 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)