筋肉増強剤ステロイドの使用をやめる時に起きること

問題となる「ステロイド」は、炎症を抑える薬ではなく、筋肉を増やす目的で使われる筋肉増強剤ステロイド(アナボリック・アンドロゲン・ステロイド:AAS)です。

ステロイドは男性ホルモンのテストステロンに似た働きを持ち、筋肥大と回復を強く後押しします。

そのため競技者だけでなく、見た目の向上を目的とするジム愛好家の間でも使用が広がってきました。

ただし、日本やその他の国では、筋肉増強“目的”で承認された医薬品は存在しておらず、ネット経由の個人輸入や非正規ルートで入手したとしても、偽造品や品質不良のリスクが伴います。

日本のスポーツ庁も、健康被害の危険性とあわせて注意喚起を行っています。

こうした規制が示すように、ステロイドには大きな問題があります。

ステロイド使用中は外から男性ホルモンを入れるため、体が自分でホルモンを作らなくなるのです。

その状態で急にやめると、性欲や活力の低下、うつ状態、勃起不全、不妊、さらには筋肉の急減など、いわゆる離脱症状が出やすくなります。

この不調を軽くし、体のホルモン分泌を早く取り戻そうとして、利用者の間で広まっているのがポストサイクルセラピー(PCT)です。

PCTでは、本来は別の疾患に使う薬が自己流で用いられることがあります。

しかし、「どの薬を、どの量で、どのくらいの期間」という標準は確立しておらず、医療者側の知識や体制も十分とは言えません。

今回の研究は、こうした「やめ方」の情報が実際にどのように流通し、どんな考え方が共有されているのかを当事者の会話そのものから明らかにすることを目的としました。

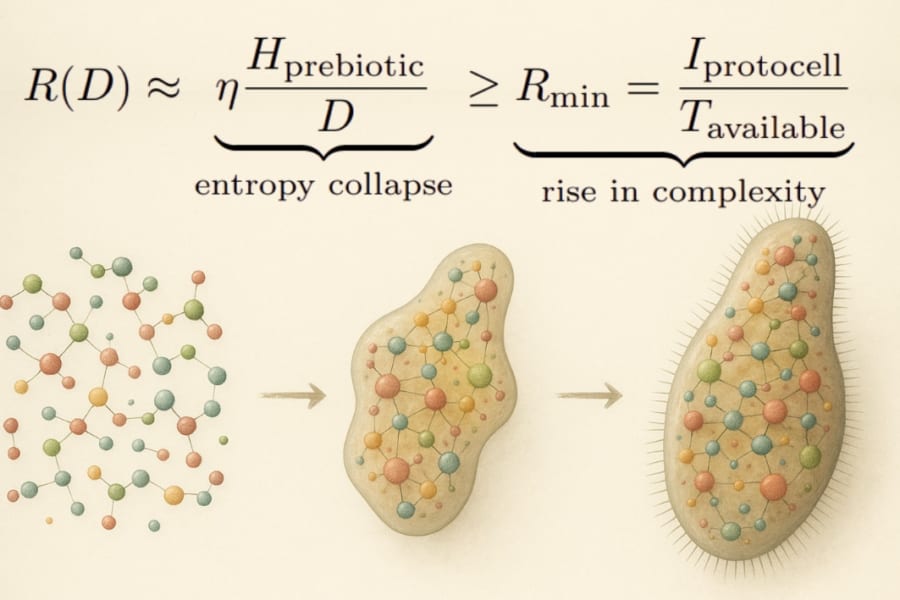

研究チームは、オーストラリアのステロイド関連フォーラム3サイトから150スレッド、合計5059件の投稿を収集し、ヘルス・ビリーフ・モデル(HBM)という行動科学の枠組みで質的に分析しています。

HBMは、人が健康行動を選ぶときの「リスク認識」「行動のメリットと障壁」「行動のきっかけ」などを手がかりに、意思決定を読み解くためのモデルです。

では調査の結果、どのようなことが判明したのでしょうか。

![ラボン(Lavons) 柔軟剤 特大 シャイニームーン[フローラルグリーン] 詰め替え 3倍サイズ 1440ml](https://m.media-amazon.com/images/I/41ze0Blp9fL._SL500_.jpg)