プラスチック問題を「竹」で解決?

私たちの時代はプラスチックに満ちています。

軽くて丈夫、加工も自在──まさに人類が発明した“万能素材”の代表格です。

しかし、便利さの裏側には深刻な皮肉が潜んでいます。

一度つくられたプラスチックは、なかなか消えてはくれません。

たとえばプラスチック片が岩石や堆積物と融着した“プラスチグロメレート”は、将来の地層に記録される“人為起源の層”を作り得ると地質学会誌で報告されています。

またマイクロプラスチック1950年代以降の人間活動を示す時間指標として堆積コアに保存される、という研究が繰り返し示されています。

そのため学術論文などではしばしば、プラスチックが環境にあふれている現在は未来から見て「プラスチック時代と呼ばれるだろう」とする予言が散見されます。

そこで近年、「土に還るプラスチック」が注目されています。

この生分解性プラスチックとは、簡単に言えば「微生物が食べてくれるプラスチック」。

微生物が分解してくれるので、自然界に残らず環境にもやさしいわけです。

ところが、この生分解性プラスチックにも大きな欠点があります。

それはズバリ「頑丈さが足りない」こと。

熱に弱くて変形したり、簡単に割れてしまったりするのです。

あるいは逆に、分解するためには特殊な環境が必要だったりもします。

結局、環境には良いけど、性能的にはイマイチという理由で主役になれないままでした。

一方で、世界全体のプラスチックの消費量はどんどん増え続けています。

実際、今のペースでいけば2060年にはなんと年間約12億トンものプラスチックが作られると予測されています。

その一方で、リサイクルされているのは1割にも満たないという状況です。

残りの9割はどうなるのかといえば、埋め立てられるか海に捨てられることになります。

そしてそれらは徐々に砕け、小さな粒子「マイクロプラスチック」となって生態系や私たちの食べ物の中にまで入り込んでしまうのです。

こんな深刻なプラスチック汚染を解決するためには、性能が高く産業で使えるのに、使い終わった後はきれいに消える素材を見つけるしかありません。

これまで、その有力な候補として植物由来の「バイオプラスチック」が注目されてきました。

例えばトウモロコシなどから作られるポリ乳酸(PLA)や、微生物が作るポリヒドロキシアルカノエート(PHA)などがあります。

でも、これらにはそれぞれ問題があります。

PLAの場合、原料が食料と競合するので、食料不足のリスクが高まるというジレンマが生じます。

PHAの場合は、製造するのに特殊な微生物や装置が必要でコストが高くつき、なかなか手軽に使えません。

また、どちらも通常の石油由来のプラスチックに比べて強度が弱く、熱に弱いといった弱点も残っています。

一方、竹を使ったプラスチックというアイデアも既に試されています。

これは竹繊維をプラスチック樹脂に混ぜ込んで作るもので、「竹プラスチック複合材料」と呼ばれます。

ところが、この材料にも欠点があります。

それは、混ぜられたプラスチック樹脂が完全には分解されないため、結局環境に残ってしまうということです。

これでは結局、環境にやさしくて頑丈なプラスチックという理想を達成できません。

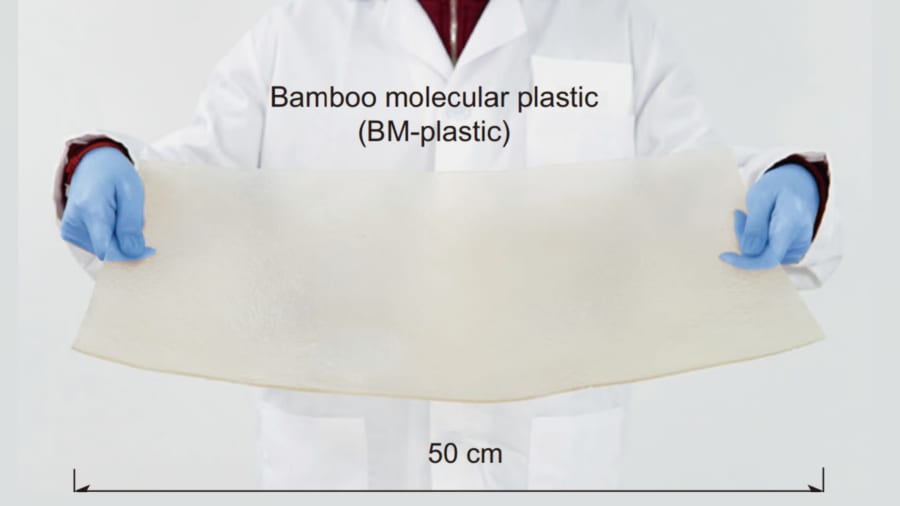

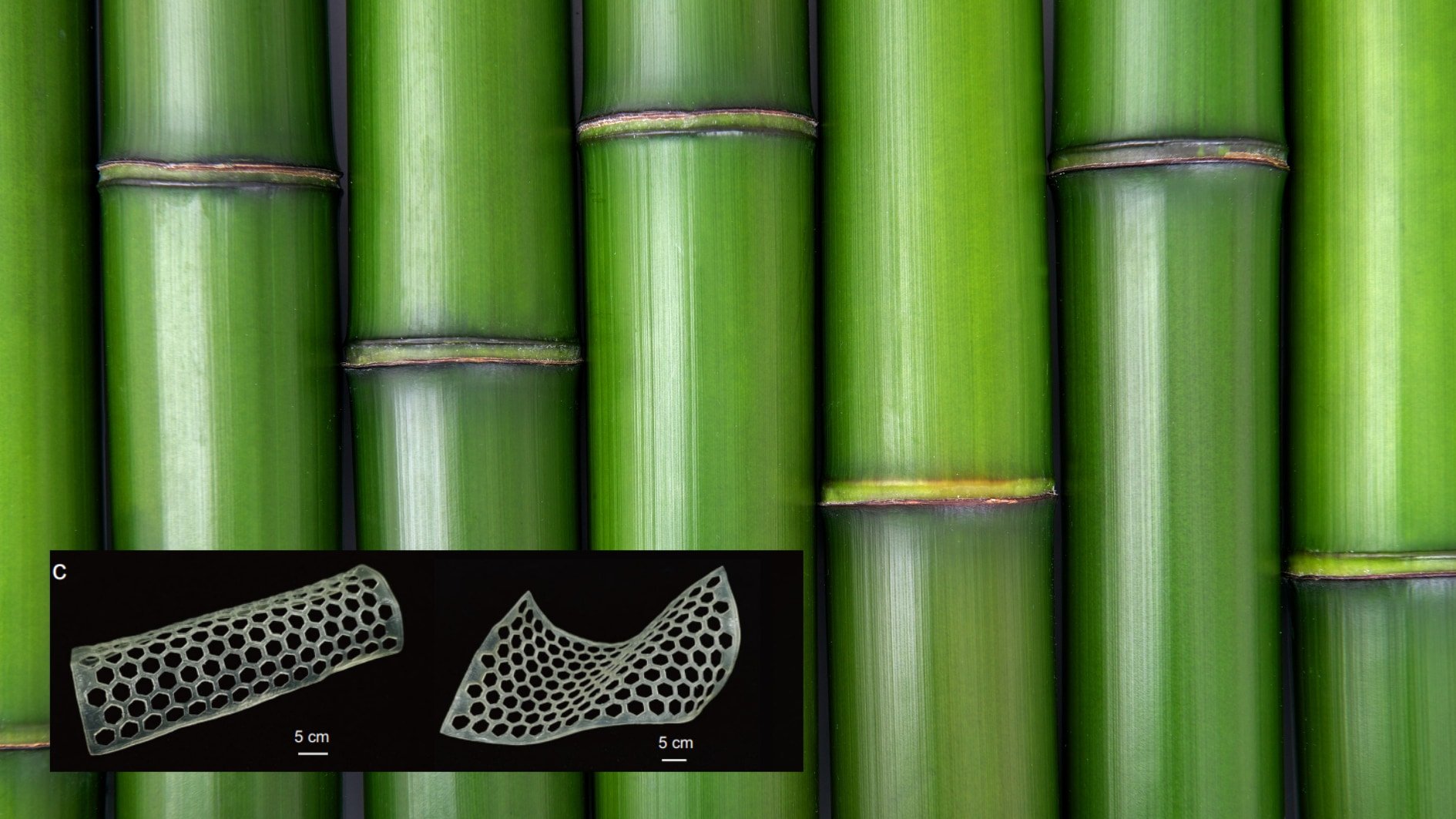

そんな難しい問題に挑んだのが、中国の研究チームです。

彼らが注目したのは、竹そのものが持つ特性でした。

竹は成長がものすごく速く、木材の約4倍ものスピードで育つと言われています。

さらに食料と競合せずに大量に手に入りやすいことから、環境に優しい持続可能な資源として期待されています。

もし竹を使って、性能が高く、使い終わったら自然に消えるプラスチックを作ることができれば、今のプラスチック汚染問題を解決する切り札になるかもしれません。

では、本当にそんな「硬くて頑丈だけど土に還る」ような夢のプラスチックを竹から作ることができるのでしょうか?

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)