「クリックって何?」からはじめるクリックケミストリー解説

「クリックケミストリー」という横文字を見た人にとってまず最初に違和感となるのは「クリック」の部分だと思います。

クリックといえば通常「マウスをクリックする」など、コンピューターにかかわる操作でよく用いられますが、英語圏ではシートベルトなどを「カチッ」っとつなぎ合わせる際の音を表現するとともに、簡単につなぎ合わせられるものを代替する表現としても用いられています。

一方、ケミストリーの意味は化学となっています。

そのため「クリック・ケミストリー」は「カチッっと簡単につなぎ合わせられる化学」と翻訳することが可能です。

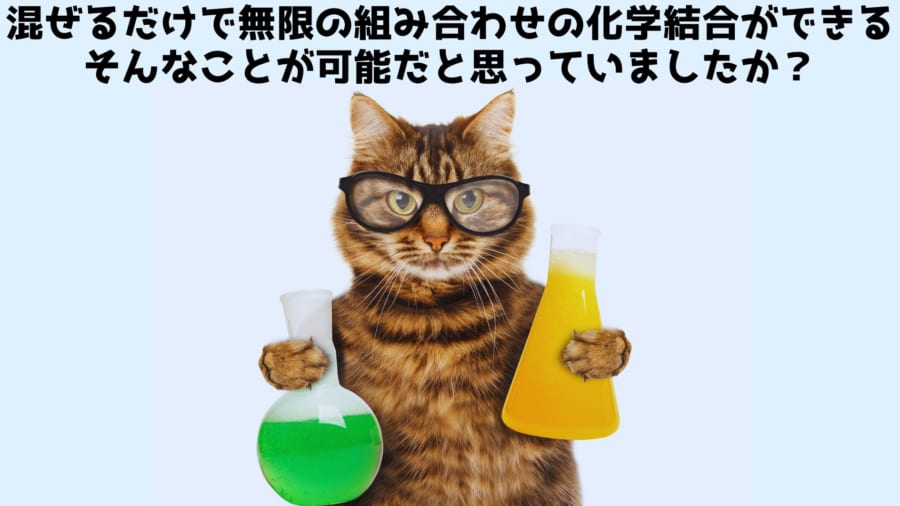

語感の軽さから、あまり凄みを感じないかもしれませんが、化学において化合物同士を連結させることは簡単ではありません。

たとえば製薬分野においては、植物の薬用成分を人工的に合成することで、薬として大量生産するという手法が用いられています。

しかし薬用成分となる生体分子の構造は通常、極めて複雑であり、人工的に再現しようとするとトンデモない手間がかかってしまいます。

その主な理由は、材料となる有機分子に含まれる炭素に、化学結合を起こさせるようなヤル気(エネルギー)が不足している場合が多いからです。

あえて人間で例えるならば、多くの有機分子は「草食系」と言うこともできるでしょう。

そのため人工的に有機分子を結合させようとする場合、化学者たちはさまざまな方法で分子にエネルギーを注入し、結合するヤル気を出してもらわなければなりません。

つまり草食系分子に活力剤を注射して、結合するモチベーションを高めてもらう必要があるのです。

しかし、活力剤を与えて人工的にヤル気を出させると、ほとんどの場合、望ましくない副産物が大量に発生してしまい、次の反応を起こすにはいったん副産物を取り除くための精製作業が必要になってしまいます。

このとき副産物だけを除去できればいいのですが、残念ながらそう上手くはいかず、目的とする化合物も一緒に失われてしまいます。

そのため副産物や不純物を取り除いたら、目的の化合物がほとんど残らなかったという場合も珍しくありません。

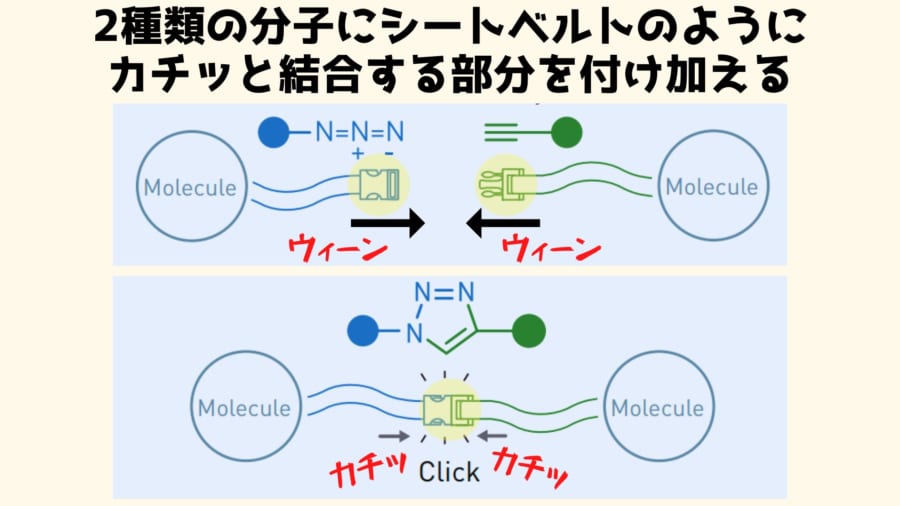

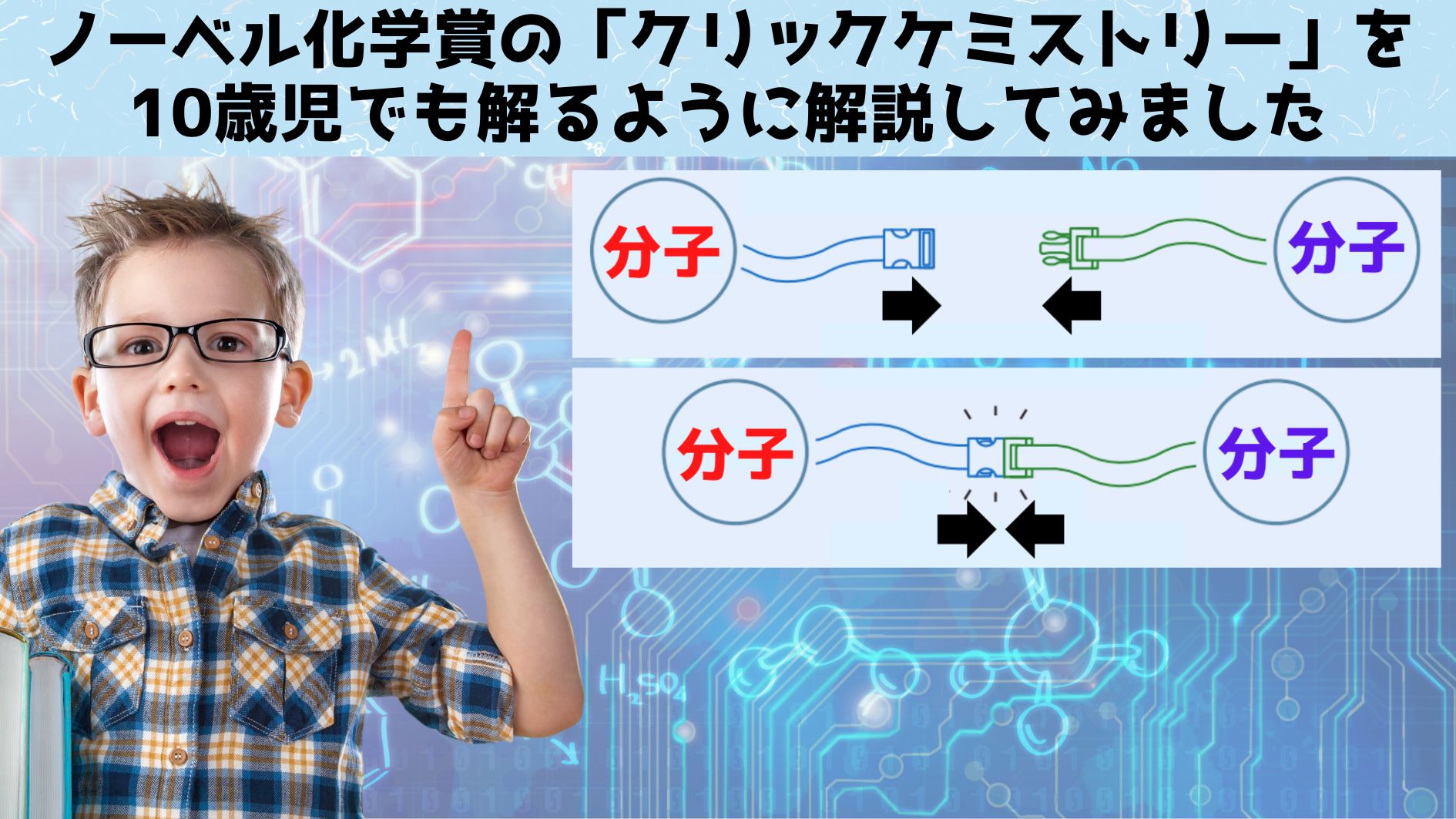

そこで受賞者の1人であるシャープレス氏とメルダル氏は、上の図のように、結合させたい2つの有機分子の両方に、シートベルトのようにカチッと簡単に結合できる構造を加える方法を考案しました。

この方法を使えば、左側の有機分子と右側の有機分子を、シートベルト部分を介して簡単に結合させることが可能になります。

しかもこの結合は挿入口と挿入頭を持つ分子の間でのみ起こるために、周りに他の分子が存在しても、あまり影響を受けることなく行うことが可能です。

一見すると非常に単純であり、誰でも思いつくようなアイディアに思えます。

しかし科学技術の歴史において、車輪や風車など偉大な発見のほぼ全てが「後から考えてみればなんのことはないアイディア」でありながら同時に「方法が確立されない限り誰も利用できなかったもの」となっています。

実際、この「クリックケミカル」の手法が登場した直後は、単なる便利ツール程度にしか考えていない人たちもいました。

というのも、2つの有機分子を結合するシートベルト部分の構造があるために、生物の体の中で作られる「つなぎ目ナシ」の結合とはどうしても違いがうまれてしまいます。

しかしシャープレス氏らは、化学の真の目的は自然の後追いではなく新しい特性を持つ化合物の生成だと考えていました。

このクリックケミカルを使えば、さまざまな有機分子を無限に近い組み合わせで結合させることが可能であり、それらの中には自然界に存在しない有用な特性を持つものもまた無数に存在するはずです。

しかも製薬の分野においては、有用な新規化合物の特許は早い者勝ちでした。

もし幸運をつかむことができれば、がん・心臓病・脳卒中などに対して素晴らしい効果を持った新規化合物を、極めて簡単な手順で得ることも可能になります。

さらに、耐熱性のあるポリマー、ナノサイズの接着剤など、人類の工業技術にとって有用である新材料の開発も可能になる可能性がありました。

そのため初期の懸念は早急に消し飛んでしまい、化学界においてクリックケミカルを知らない者はいなくなります。

しかしシャープレス氏とメンダル氏が考えたクリックケミカルには、結合に銅を触媒として使うという特徴がありました。

(※触媒とは化学反応の前後で自分はほとんど変化しないものの、反応を助けることができる性質をもった物質となります)

微量の銅はミネラル分として生命活動を助けてくれますが、多すぎる銅は生物にとって毒になり得ます。

そこで3人目の受賞者であるベルトッツィ氏は、クリックケミカルを生物の体の中で行っても安全な方法を開発しました。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)