社会的地位が低い人はフードデリバリーの利用率が2倍以上も高い

分析の結果、回答者の約13%が1週間に1度、フードデリバリーで料理を注文したと分かりました。

また、回答者の約16%が、ひと月に1度、オンラインで食材を購入していると分かりました。(こちらは料理ではなく野菜などのオンライン購入)

そして最も所得が高い世帯(富裕層)は、最も所得が低い世帯(貧困層)と比べて、オンラインで食材(野菜などの商品)を購入する確率が2倍も高いと分かりました。

これは納得のいくものです。

食材を使って自宅で料理しようとする人々は、時間と労力を使ってスーパーに行くか、お金を余分に使って配達してもらうかを選択しなければいけません。

当然ですが、お金に余裕がある人々の方が、後者を選択する可能性が高まるのでしょう。

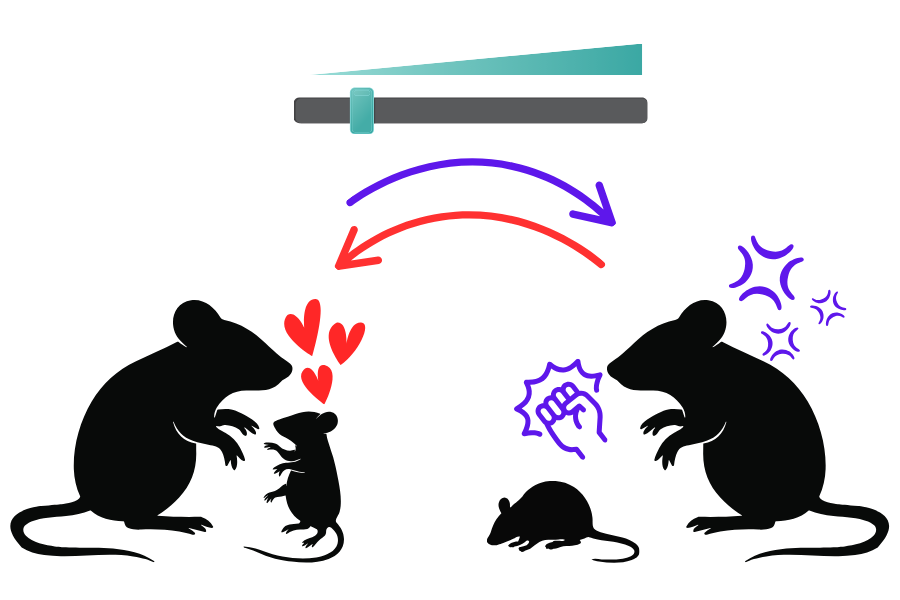

ところが、フードデリバリーで料理を注文する世帯に関しては、社会的地位が最も低い世帯の方が、社会的地位が最も高い世帯と比べて利用率が2倍も高かったのです。

収入が低いはずの「社会的地位の低い世帯」が、料金が割高になるサービスを頻繁に利用することは、一見矛盾しているように思えます。

ではなぜこのような傾向が見られるのでしょうか?

こうした問題については、他の研究からも報告されていますが、社会的地位が低い人は、不安定な労働時間や収入状況のために、生きていくために常に忙しく、疲れ果てていることが多く、社会不安を抱える割合が高くなっています。

そのため仕事から帰宅した際に、既に料理を作る気力がなく、フードデリバリーに頼る割合が増えてしまうと考えられるのです。

確かに、時間や気持ちにある程度の余裕があるからこそ、自宅で時間をかけて料理を作ろうという気持ちになるのかもしれませんね。

また、「車を所持していないことや、うつ病などを患っていることが、社会的地位の低さとフードデリバリーの利用率の両方に関連しているかもしれない」という意見もあります。

加えて、この研究では、フードデリバリーを使用する人は、そうでない人と比べて肥満である確率が84%も高いことも分かっています。

実際、この研究について議論している海外掲示板では「最低賃金で苦労しながら働いていたころは、ほぼ毎晩デリバリーを頼んでいました。そして生活が楽になるにつれ、家で料理をすることが増え、体重も減りました」と自身の経験をコメントしている人もいます。

もちろん今回の研究だけでは、それぞれの因果関係を十分に証明することはできませんが、これらの推測や意見は、ある程度納得のいくものです。

一方で、社会的地位が低く、低賃金で働いているからこそ、将来を見据えてしっかりと節約している人もいます。

そのため、今回の研究結果を通して、自分のフードデリバリー利用率やそれに伴うデメリットについて改めて考えてみることは良いことかもしれません。

フードデリバリーは便利ですが、ついつい利用が多くなると、「収入が低いのに支出が増える」という悪循環に繋がり、健康も悪化する恐れがあります。

賃金が低い中でも労働者として毎日必死に働いている人たちは、特に注意すべき問題でしょう。

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

「貧乏暇なし」この一言で要約できる。

国民には健やかにGDPを上げてほしい政府と、ファストフードやデリバリーで資産を築きたいビジネスマンと

努力せずのらりくらりと暮らしてしまう国民のなんとも言えない構造に乾いた笑いがでてしまいます。

低賃金、肉体労働、成人病

セットだし

こんなに悲しい川柳初めて見た

個人的に感じるのは収入低いほど家のキッチン狭いから料理めんどくさくなるんじゃないかな

キッチン広いとこに住んでたら料理が捗る

今回の調査はイギリスで行われたようですが、

国によって結果が変わるのか調べてみるのも面白そうですね。

忙しさよりも前頭葉の働きと関係が深そうに思う。

料理は準備に手間と時間がかかるから忍耐が必要だが、フードデリバリーは即食べれる。

成功者ほど前頭葉が発達している傾向があると言うし、前頭葉の働きが弱い人は成功できないし、料理することも難しいということなのかなと

注文して届けて貰うまでの間は、何をしているんだろうね

その通りだと思います

そこにデリバリーの価値があるはずなのですが

たぶんショート動画見たり、ソシャゲで価値のない無駄な時間と金を溶かすのでしょうね

その無駄に気づけないようなマインドの持ち主だからこそ低所得層から抜け出すことが

できない、時間の価値も知らずにデリバリーに頼るのでしょうね

低所得者は独身者が多く、単身者は料理するよりも外食をした方が安上がりだし店まで行く時間を考えれば多少割高でも自分の時間を買っていると思って利用しているだけで馬鹿なわけではないと思います

金持ちの人はデリバリーなんての食べるなら、出来立ての美味しい料理を美味しい店で食べたいんじゃ無いの?頼まない理由は

金持ちというカテゴリーで区切るのはどうかと思いますが

お客様が家に来るような場合「物量が足りない」「時間が足りない」

「接客に時間を取られる」「家にあるお皿が足りない」

などの理由からデリバリーを利用することは当然あります

デリバリーにどのような価値を求めているかで利用方法は変わると思います

わざわざお金を払ってまで届けてもらう必要がない

届けるだけのことにお金を使う意味がない

届けることに価値がない

とすることはつまりは富裕層なんじゃないかな

届けることに価値を置かざるを得ない人は

むしろ、届けるだけのことと同じような仕事をしていて

富裕層になれず、単純作業にお金を払うことも受け入れる

そして、確かに気力もない

気力が無くてもショート動画見たりゲーム性のない課金ゲームに時間をつぎ込むんでしょ

そのマインドが低所得層から抜け出せない原因でしょう

「届けるだけの単純作業」が低所得層を生むのではありません。無駄なものに気づけず

価値のあるものにお金や時間を費やす、すぐにできなくても小さなことから始めれば

1年後、5年後、10年後の自分が変わります

まぁ日本ではそのような教育が無いので仕方がないですが

落ちこぼれを作らない義務教育の副産物でしょうね