オオカミ再導入がもたらした「奇跡」

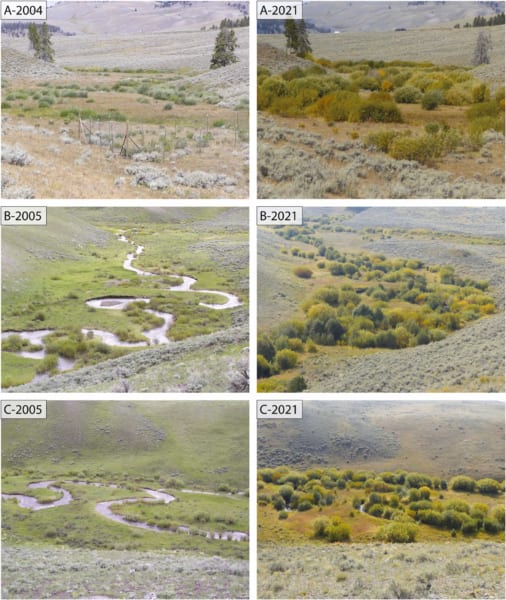

1995年から1996年にかけて、オオカミがイエローストーンに再導入されると、ワピチの個体数が減少しただけでなく、その行動も変化しました。

オオカミの存在により、ワピチは特定の場所での採食を避けるようになり、これが植生の回復につながりました。

リップル氏らの研究では、2001年から2020年にかけて、ヤナギの樹冠の体積が約1500%も増加したことが明らかになりました。

最終的にこの変化は、

- ビーバーの個体数回復

- 湿地と水辺の環境改善

- 鳥類や昆虫の多様性増加

といった好影響を生み出しました。

特にビーバーの復活は重要です。

彼らが作るダムは、湿地の保水能力を高め、さらに多くの生物が生息できる環境を整えます。

また、植物や樹木の再生によって川岸の浸食が穏やかになり、川の流れも変化しました。

川の蛇行が少なく、水路が深くなり、やがて小さな池も出現するようになったのです。

オオカミが戻ることで、川や湿地の生態系が大幅に改善されたのです。

これはまさに「栄養カスケード(Trophic cascade)」の典型例です。

栄養カスケードとは、生態系において捕食者が獲物の個体数や行動を変化させ、それがさらに下位の生物群や環境にまで波及する現象のことを指します。

オオカミの再導入によってワピチの採食行動が変わり、これが植生の回復や地形の変化をもたらしたのです。

1つの捕食者の存在が生態系全体のバランスを大きく左右することを、イエローストーンの奇跡は見事に証明しています。

この研究では、20年という長期的なデータをもとに、生態系の変化を評価し、オオカミの再導入の影響力を示しました。

しかし、研究者たちは「元の状態に完全に戻るわけではない」と指摘しています。

なぜなら、長年にわたる環境の変化によって、かつての湿地は乾燥し、一部の地域では新たな生態系が形成される可能性があるからです。

環境への影響力が大きいため、野生動物の駆除と導入は、慎重でなければいけないのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

緑の世界仮説、でしたっけ

頂点(ないし主要な)捕食種は、個体数が少なくとも環境・生態系に大きな影響を与える

というのは、人類種の拡散は大型動物の絶滅だけではなく環境も激変させたのだろうということ、それは人類種固有の問題ではなく普遍的な現象だったこと、を連想させますね

今日本で問題になつているのは、北国の捕食者である熊の増加です、熊を狩るのを控えたら、鹿が増えすぎたのと似ています、ちょっと違うのは、狼は人間や家畜を襲う恐ろしい存在として定着していましたが、熊は山奥に暮らしていて人里に出て来る事が少かったのと、森のくまさんとか熊のプーさんとか、可愛いキャラクターもあって、人や家畜を襲う恐ろしい獣のイメージが定着していない事ですね、特に西日本の熊がいない地域の人達は誤解が激しいようです

元の状態、というのが存在するという幻想に囚われているのか今の懐古主義者の大きな罪。

生物の歴史は戻らぬ旅人、もとに戻るなどあり得ず、絶えす適応し、変化し、進化していく。

まあ、たがらといってやりたい放題やったら急速に絶滅していくのでほどほどに、人にも自然にもまあまあ都合のいいように旅の歩をすすめるしかないし、そうやってもその先の道があるかはわからない。

非常に劇的な効果ですが、昆虫界も含め、捕食者の存在による植食者の行動変化の普遍性を考えると、意外ではありません。ここまで劇的な効果を見ると、日本でもオオカミの放獣を考えたくなりますが、そのままオオカミを放獣するのは、人口密度の高い日本では人身事故が無視できない頻度で起こりそうで、リスクが大きすぎるように思えます。畜産被害は補償すれば良いかもしれませんが、人身事故は補償で死者が帰ってくる訳ではないので、実質補償できません。

ただ、妄想ですが警察犬のような訓練された犬を使った何らかの威嚇や、人は絶対襲わないオオカミロボット?のような人工物による威嚇は面白そうな気がします。

オオカミの再導入というと、アメリカのイエローストーン国立公園〜というのがテンプレになってる感がありますが、日本と近い人口密度、環境のドイツでもオオカミの再導入をしています。生息地から陸続きに東側からやってくる野生のオオカミを保護して、国内に生息分布を広げていくという手法でです。

ニホンオオカミが絶滅してからシカが増えすぎ森林及びその周辺の田畑は食害が酷い 南アルプス辺りに小型オオカミを試験的導入をしても良いのではないか 被害は深刻なので

健康な、病気を持たない、人を襲わないオオカミしか日本では導入出来ないです

様々な団体が反対します

森にオオカミがいるなんて、とても素敵なのに。

捕食者は森を守るってか、日本も獣増え過ぎているので参考にはしたいけれども、人が喰われる可能性の方が高くてねえ・・・

ビーバーの立ち位置が特殊?

生態系で特殊な立ち位置と思われる例をもっと知りたいな

何やっても構わないと思う。所詮人類が頂点なのだ。批判してる人は開発者に指一本触れられないのが現実です。もちろん今現在、日本で熊が増え続けているがそれは元居たニホンオオカミが居ないのでダメなのではなく、日本社会がダメだからなのだ。

日本でオオカミを放して、人身事故が起きたら、どんな騒ぎになる? オオカミを殺せ! って、わけの分からないバカ騒ぎになるね。

劇的な効果に惹かれてあまりにも人類は沢山の動物導入の失敗をしてきた。今回はあくまで「再」導入の事例であるが、基本的に生態系は一度消えたものは不可逆であり、また広大に広がる遍く繋がる山の動物を人が管理できるなんて思わないでほしい。具体的には外来のオオカミを日本の生態系にぶち込まないでくれ。鹿の食害は補填できても人命や人獣感染症、新たに滅びるものは誰にも責任も持てなければ始末もできない。特に災害の多い日本なんか「一定区域の導入」なんて今後震度6以上の地震が発生するのと同じくらい確実に失敗する。

適切な捕食者は確かに森を守るが現人間は森にカウントされてない。必ず食物連鎖ではなく外敵として相対する摂理にあることを忘れてはならない。

どこでもオオカミを増やせば良いってもんじゃない。オオカミ導入の効果じゃなくて、元の状態に戻しただけ。べつに奇跡じゃない。

けど、間違いを数十年後に正しても元に戻った、という意味では奇跡かもね。

目先の利害で判断しちゃいけない、ってことだ。

記事と関係無いかも知れんけど、ヤ〇ザ撲滅して外国人犯罪者増えてる日本を想像した

日本でオオカミを再導入しても取りにくい鹿やイノシシより家畜や人間を優先して襲うと思うけどね

地方なんか外歩けなくなるよ?

そもそもオオカミは平地の生き物であって鬱蒼として狭い山の生き物じゃない

まだ平地の多かった江戸時代とは国土が変わってる

どうせ人口も減少してるんだからもっと都市部に集積して住むべきなんだよね

地方はどんどん自然に返すべき

これと言った観光も特産も無い地方にまで分散して住む意味ない

そもそも人間がいなければ狼が減ることもなかったわけでしょう?

一番の原因になってるものが残ってるのですから問題は解決してないですよね。

オオカミは日本で数万年にわたって生態系の大切な一部として繁栄してきました。人間による狩猟圧により絶滅したのは100年ほど前です。

以前と全く同じ状況にはならないかもしれませんが、再導入を通じて豊かな生態系を取り戻すことが、人間の果たすべき責任なのではないでしょうか。