量子もつれが覆せる“常識”の限界はあるのか?

量子力学は、私たちの「常識」を大きく覆す不思議な理論です。

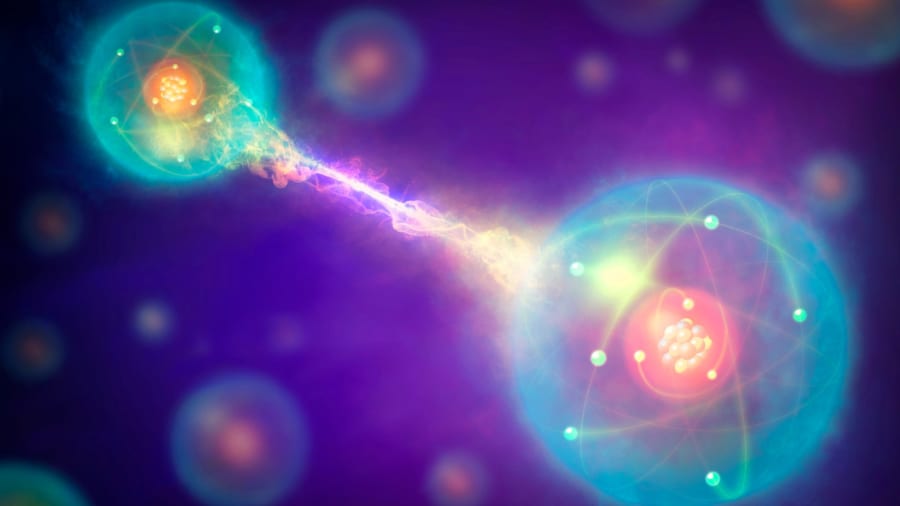

1930年代にアインシュタインやポドルスキー、ローゼンらが「量子力学は本当に完璧な理論なのだろうか?」と問いかけたことで、離れた粒子同士があたかも一体化したかのように振る舞う“量子もつれ”という現象が広く注目されました。

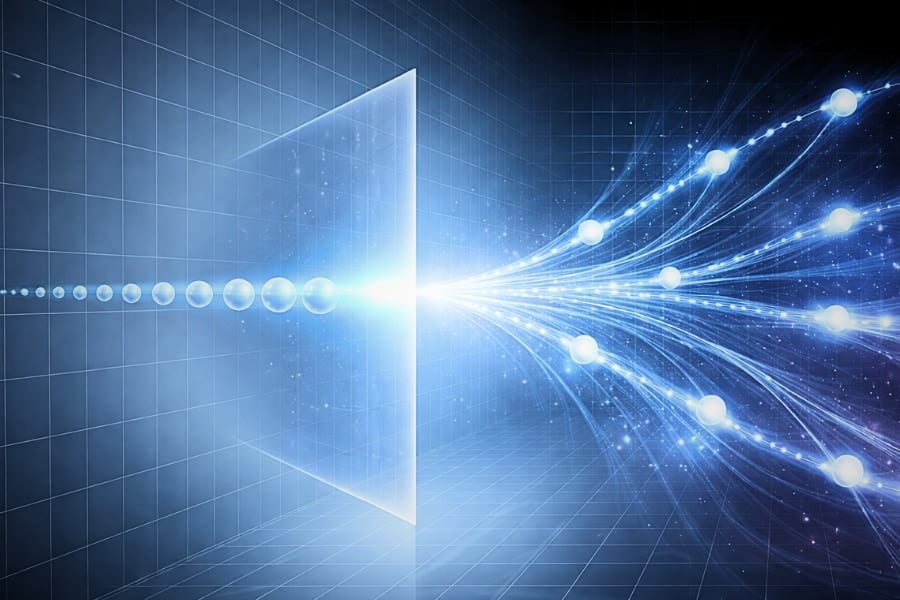

ただし、これが超光速で情報をやり取りしているわけではありませんが、実際に実験すると離れた場所の測定結果が驚くほど強い相関を示すため、多くの研究者がその原理を理解しようと奔走してきたのです。

この“不思議な相関”を検証するうえで、1960年代にジョン・ベルが提唱した「ベルの不等式」は画期的でした。

ベルの不等式が示すのは、「もし世界が古典的なルール(局所実在論)で動いているなら、これ以上の相関は得られない」という境界線です。

ところが、量子力学のもつれを上手に利用すると、この境界をあっさり飛び越えてしまうケースが実験で確認され、私たちの世界観は大きく揺さぶられました。

そのなかでも特に注目されるのが、CHSHシナリオと呼ばれるシンプルな実験設定です。

たとえば、アリスとボブという二人が、それぞれ二種類の測定方法を選んで+か−の結果を得るだけという仕組みにもかかわらず、実際には非常に強い相関が観測されることがあります。

しかも、「どんな測定の角度や状態のもつれを使えば、いったいどの程度の相関を生み出せるのか?」という問いに対しては、未解明の部分が長らく残されてきました。

実際に量子力学で設定できる角度やもつれの度合いは連続的に無数にあり、それらをすべて調べるのは膨大な作業です。

古典的な相関がどこで終わり、量子の相関が始まるかは比較的簡単にわかるが、量子的なものがおそらく量子を超えるものにいつ移行するかを解明するのはより困難だからです。

しかし、この相関の全体像を正確に把握できれば、量子世界の非常識さの限界点を知ることが可能になるのです。

そこで、あえてCHSHシナリオに絞り込み、その最小限の条件下で「量子力学が発揮しうる相関のすべて」を解析するアプローチが注目されるようになりました。

ちょっとだけ詳しく解説

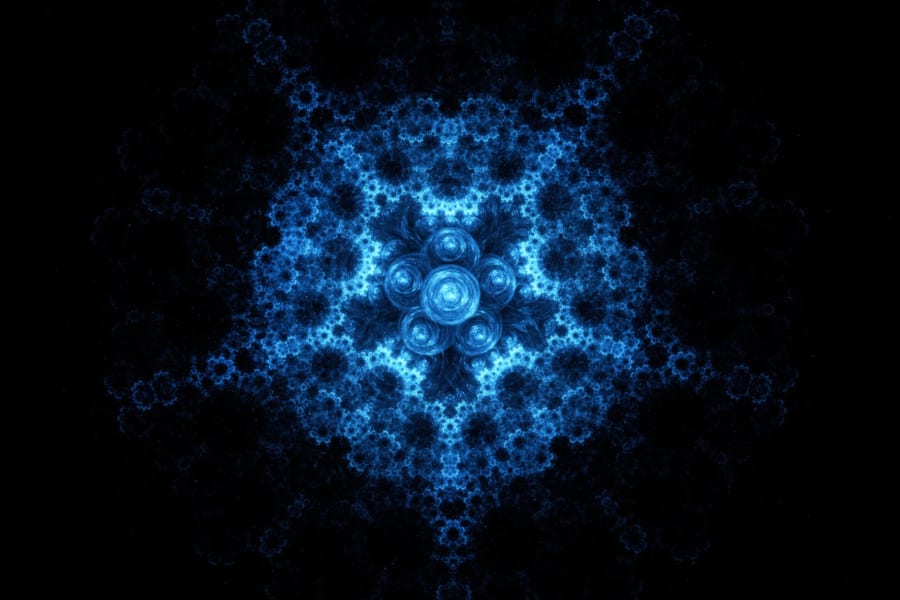

量子力学の世界には、アリスとボブが2種類ずつの測定を行い、その相関を数値化する「CHSH式」という基準があります。古典物理ならどんなに頑張っても「2」を超えられないのに、量子力学では上限が「2√2(約2.828)」にまで伸びることがわかっていて、これを「Tsirelsonの境界」と呼びます。今回の研究のポイントは、この「Tsirelsonの境界」だけに注目するのではなく、CHSHシナリオで取りうるあらゆる測定パターンやもつれ状態が生み出す“統計分布”の全体像を完全に描き出した点にあります。つまり、

– 最大値(2√2)に迫る場面だけでなく、その途中にある「部分的に違反している領域」も含めて、統計分布がどんな“形”をしているのか。

– その“形”のどこに行き着いたときに、「装置の中身をほぼ一意に確定できる」=自己テストが成立するのか。

が一挙に見通せるようになったというわけです。言い換えれば、“これより先は行けない”という数値的な限界(CHSH値が2√2を超えられない)と、そこに至るまでのすべての相関の“地図”をまとめ上げたことが大きな成果だということです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)