殺人予測プロジェクトとは何か?

イギリス政府が密かに進めてきた「殺人予測プロジェクト」は、名前からして刺激的ですが、その実態を覗いてみるとより衝撃的な内容が浮かび上がります。

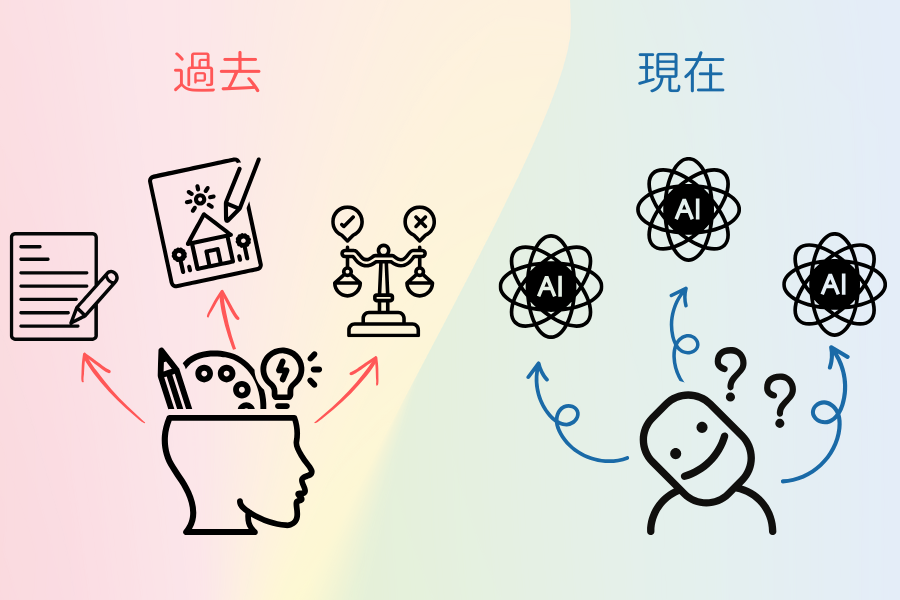

いったい何をしているのかというと、警察や司法当局が持つ膨大な個人データ――たとえば犯罪歴や被害者としての記録、さらには心の病や依存症の情報まで――を広範囲に集め、将来「殺人を起こすかもしれない人物」を統計的に洗い出そうとしているのです。

このプロジェクトは首相官邸からの依頼を受けてスタートしたとされ、主導するのは英国司法省(Ministry of Justice, MoJ)や内務省(Home Office)。

データの提供元として、グレーター・マンチェスター警察やロンドン警視庁といった主要な警察組織も協力しているため、対象となる市民の数は数十万単位にものぼると見られています。

この計画が世に知られるようになったのは、人権団体ステートウォッチ(Statewatch)が情報公開請求(FOI)を通じて極秘資料を入手したことがきっかけでした。

公開された文書には、犯罪歴だけでなく、被害者として警察に通報した記録や健康関連の個人情報まで分析対象に含まれる可能性があること、さらには自殺未遂や自傷行為、依存症といったきわめてプライベートな情報が「予測」を行う上で重要だとされていることがはっきりと示されています。

しかも、書類には「まだ犯罪を犯したことのない人」や「被害者になったことがある人」、さらには「目撃者や行方不明届の対象になった人」まで含まれる見込みだとも読み取れるのです。

もともとは「ホミサイド(殺人)予測プロジェクト」というストレートな名称で進められていたこの取り組みですが、批判の声が高まり始めると、イギリス政府は途中から「共有データによるリスク評価(Sharing data to improve risk assessment)」という名に変更しました。

「殺人を予測する」というセンセーショナルな表現を避けたい思惑があるのか、それとも分析対象をより幅広くするために名称を修正したのかは定かではありません。

いずれにせよ、プロジェクトのコアとなる目標は、過去の犯罪データやその他の個人情報を総合的に分析して、将来的に殺人を犯すリスクが高まる人を早期に見つけ出し、重大事件を未然に防ぐことにあります。

こう聞くと「すごい技術だ」「これなら凶悪犯罪が減るかもしれない」と期待する人もいるでしょう。

しかし一方で、まだ何もしていない人を「将来の殺人犯」として示唆する可能性をはらんでいるため、プライバシーと人権に関わる問題や、偏見・差別の助長という深刻なリスクを抱え込むことになります。

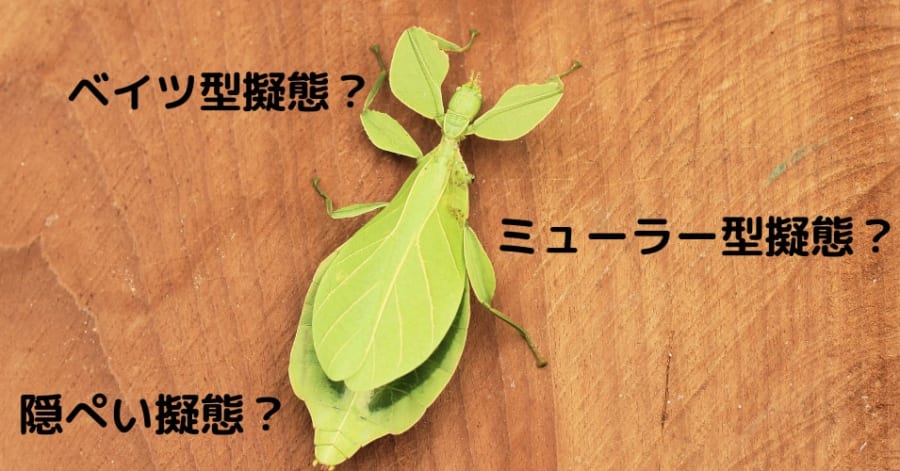

しかも、捜査や逮捕の実績が多い地域ほどデータ量が多いため、結果的に特定の人種や社会的弱者が高リスクと判断されやすくなるのではないかという懸念も拭いきれません。

ステートウォッチは、英国の警察が「制度的な人種差別を内包している」という指摘を踏まえれば、そもそも差別の温床となっている既存データを材料に未来を予測する行為自体が危険だ、と強く批判しています。

とはいえ、当局は「まだ研究段階であり、実運用は考えていない」と説明しています。

しかし、研究と実用との境目は曖昧です。

過去にもイギリス政府が開発した「再犯予測ツール(OASys)」が、裁判の量刑や保釈判断に使われることで、データの偏りがそのまま差別を強化する結果を招いたという研究報告もあります。

殺人予測プロジェクトが同じ道をたどる可能性は否定できないでしょう。

このように、プロジェクトが生まれた背景には「殺人を減らしたい」「重大犯罪を未然に防ぎたい」という切実な思いがあります。

一方で、守られるべき人権やプライバシー、そして社会的バイアスの増幅をどう防ぐかという根本的な問いも突き付けられています。

結局のところ、膨大な個人データを巧みに扱う技術そのものは画期的であっても、誰が、どのように、どこまで使ってよいのか、その線引きはとても難しい問題だからです。

こうした経緯を踏まえると、社会全体で議論を深める必要があるのは明らかです。

なぜなら、このプロジェクトが本当に進められていくなら、私たち全員が「潜在的な予測対象」となる可能性を孕んでいるからです。

すでに公表されている資料を読むだけでも、そのスケールと影響力の大きさは一目瞭然。

プロジェクトの背景を知ったうえで、私たちはこの“殺人予測”という新しい試みにどう向き合っていくべきなのか――大いに考えさせられるところではないでしょうか。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)