褐色矮星の2連星もレア、直交軌道の惑星もレア

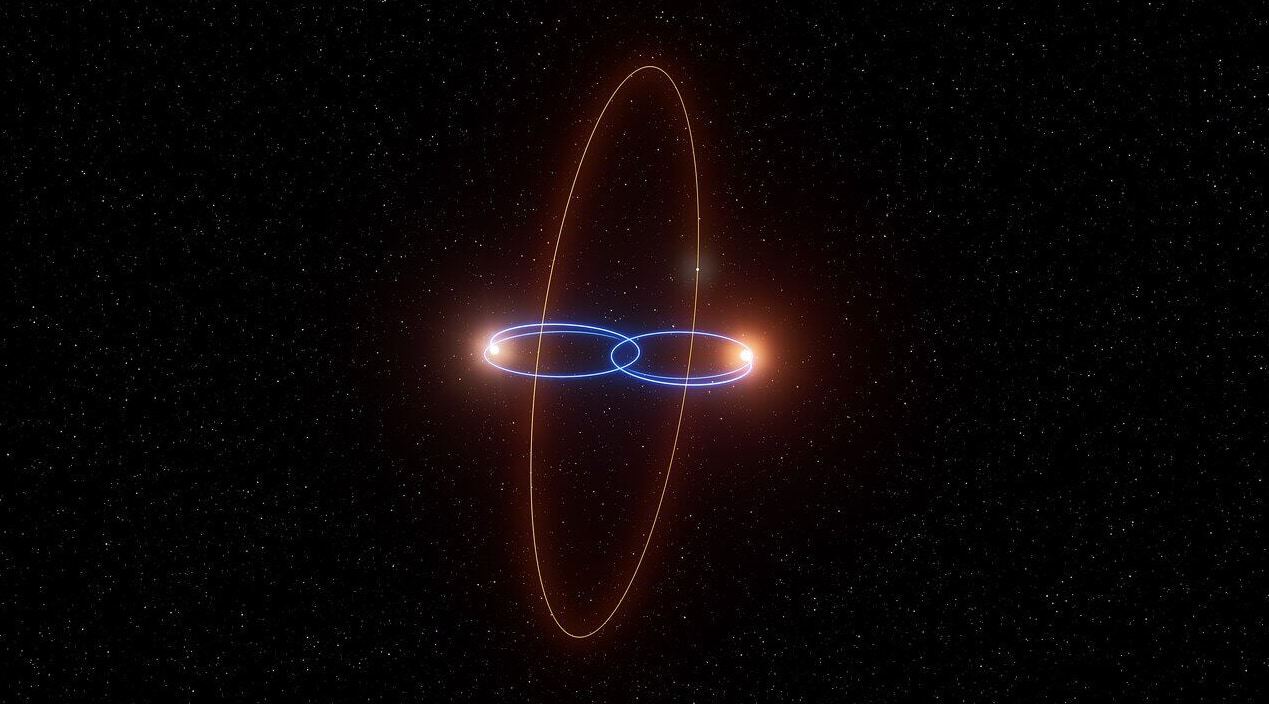

今回の“真横回り”の惑星候補が教えてくれる最大の驚きは、「世の中の連星は“平べったい机”の上だけで遊んでいるわけではなかった」という事実です。

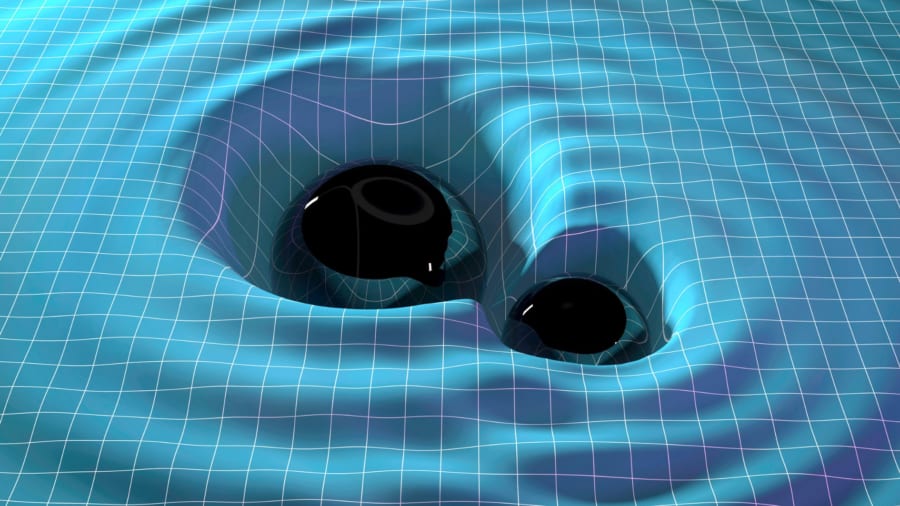

二つの星が円ではなく楕円を描いて回ると、その重力場は皿を横からぎゅっとつぶしたようにゆがみ、星の公転面と同じ高さを走る軌道はコブだらけの道になります。

ところが思い切って垂直方向──ちょうどエリマキトカゲが首を立てて走るような角度──へレールを乗り換えると、重力の“出っ張り”と“へこみ”が平均化され、長いあいだ安定して走れる「空中バイパス」が現れます。

数値計算の世界では「極軌道はむしろ安全地帯」という結論が十年以上前から示されていましたが、本当にそうした軌道に惑星が褐色矮星の2連星に存在している様子を捕まえたのは今回が初めてです。

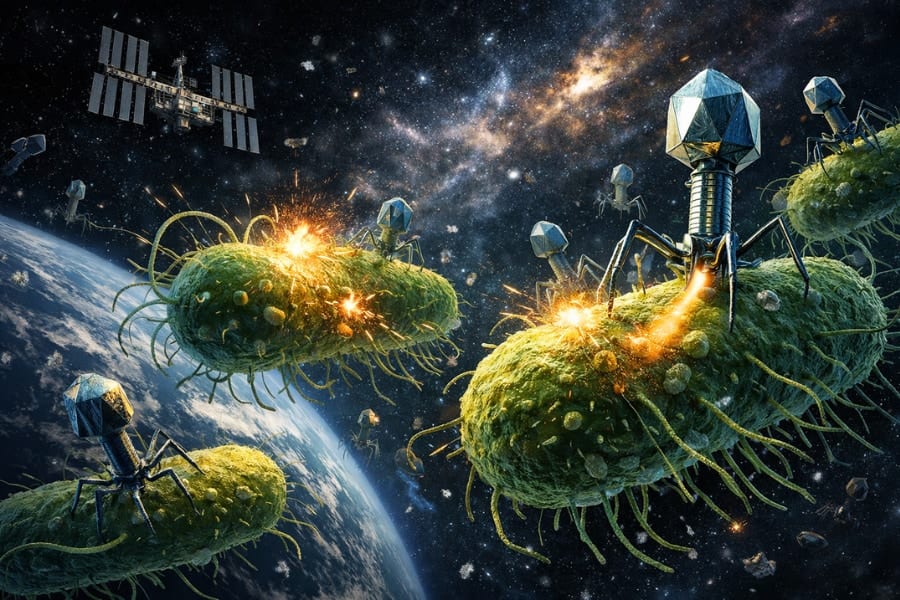

しかも主役は太陽よりもはるかに暗い褐色矮星どうしでした。

材料(ガスや塵)が乏しいと思われがちな小さな星のまわりでも、円盤は連星トルクにあおられて“起き上がり”、そこから惑星をこっそり育てられると分かったわけです。

もしこの連星が将来ゆっくり合体すれば、極軌道の惑星は“母星が一人になった”あとも斜めコースを維持します。

それは単独星で見つかる巨大ガス惑星の正体を説明する新しいシナリオ──つまり「昔は連星だった名残かもしれない」という、ちょっとした宇宙の身の上話を示唆します。

もっとも今のところ“犯人像”にはまだ幅があります。

質量はスーパーアース級から土星級まで、軌道周期も100~400日とレンジが広くなっています。

その絞り込みに効くのが食のタイミング変化(Eclipse Timing Variations: ETV)と高精度アストロメトリです。

1分単位の時計で2年分の連星食を測れば、惑星が連星を揺さぶるタイミングのズレが数分オーダーで見えて質量が一気に特定できるはずです。

さらにVLT/FORS2で50 μas(人間の視力で月面の絶壁を見るような精度)の揺れを検出できれば、土星質量クラスの重さまで手が届きます。

もちろん歳差そのものをあと数年追跡する手もあります。

逆回転の速さが半分の誤差で測れれば、動的モデルはさらに鋭くなり、惑星の“横顔”もはっきり浮き上がるでしょう。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)