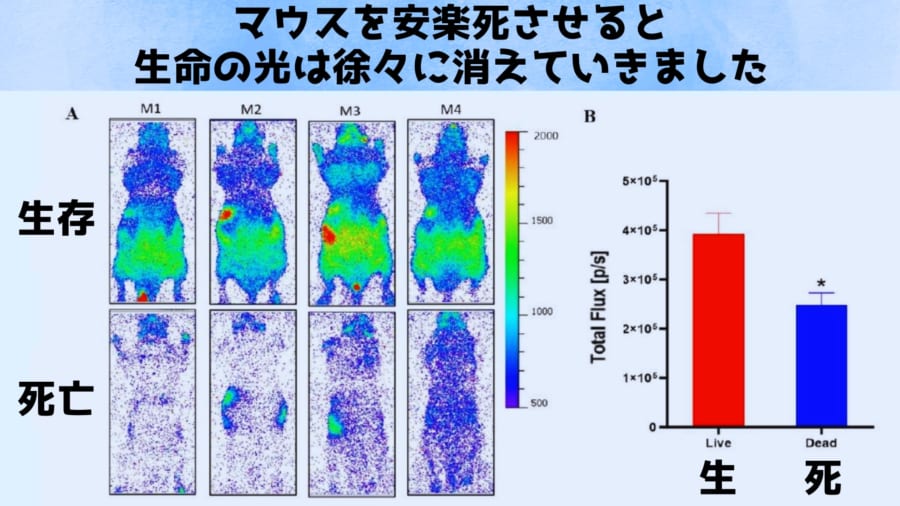

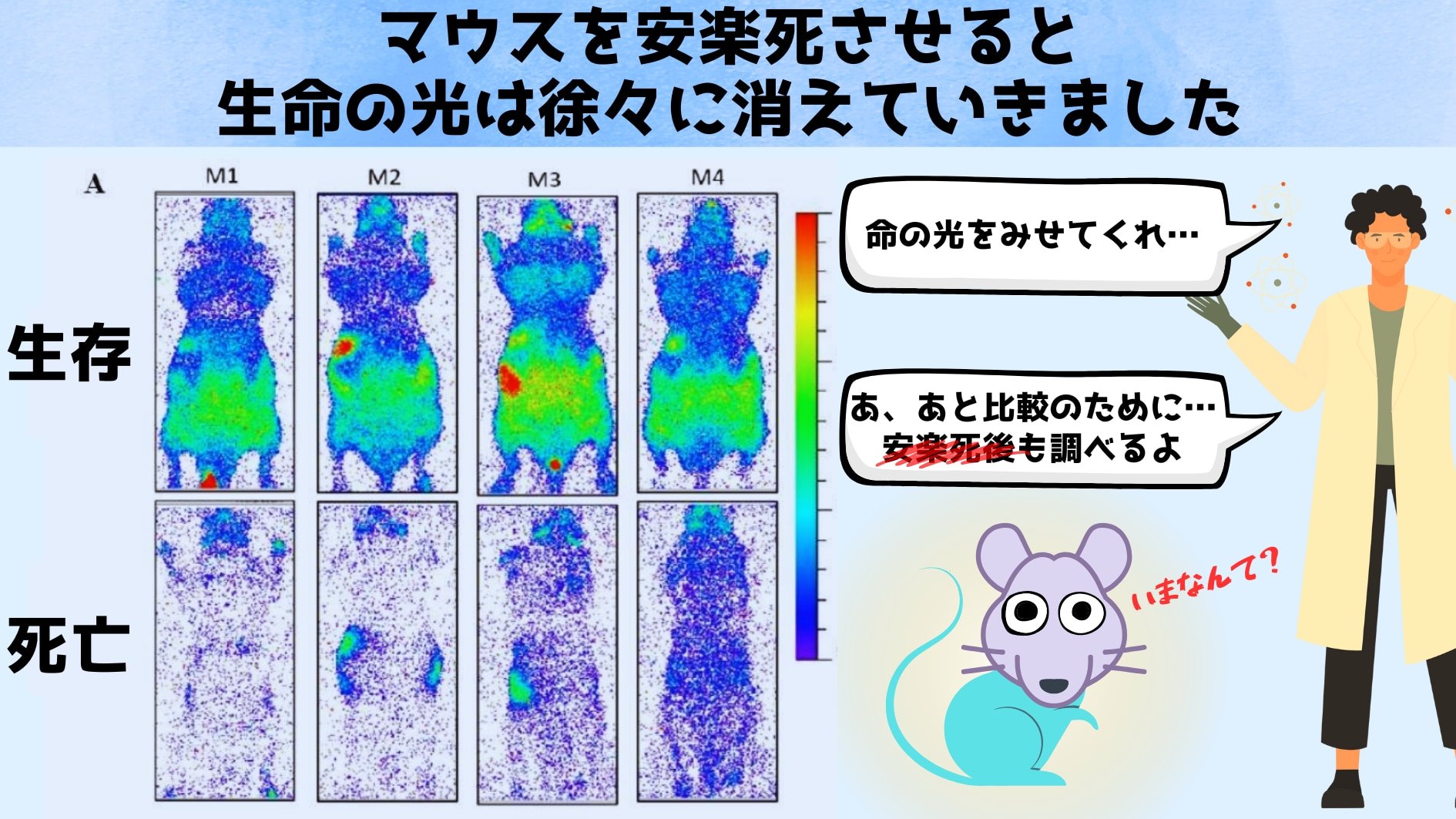

命が消えると光もほとんど消えてしまう

研究では毛のない実験用マウス(SKH1 Elite系)4匹を用い、特殊な暗室内で超高感度CCDカメラによりマウスが放つ光を撮影しました。

まずマウスを30分間暗闇に慣らした後、生きている状態で全身からの微弱な光を60分かけて撮影します。

その後、マウスを安楽死処置し、呼吸や心拍が止まった直後に再び同じ条件・同じカメラ設定で60分間撮影しました。

なお撮影中はマウスの遺体を生きていたときと同じ体温(37℃)に保ち、単に体が冷えたことによる発光変化ではないことも確認しています。

この結果は、まさに「命の光」が消えることを実証したものです。

生きているマウスでは体内で新陳代謝や呼吸などの生命活動が続いているため活性酸素が生成され続け、全身で微弱光が“点灯”しています。

しかし、死を迎えて代謝や細胞活動が止まると光の放出もほぼ“消灯”してしまうのです。

研究チームは「生きているマウスは力強い発光を示したのに対し、死亡したマウスでは生物光子の放出がほぼ消え失せました」と述べています。

まるで体内の見えないランプのスイッチを切ったかのようなはっきりとした差異が確認されたのです。

わずかに明るいスポットが残る個体もありましたが、統計的には死亡後の発光は顕著に減少していました。

この実験で用いられた 4 匹の無毛マウスは撮影前にまず軽く麻酔をかけ、動きを止めたのち腹腔内にペントバルビタールナトリウムを過量投与して安楽死させています。薬液を注射してから 30 秒ほどで呼吸が停止し、心拍の消失(聴診)、瞬目反射の消失、および尾静脈の脈動停止を確認して死亡を判定し、その時点から「死後撮影」を開始しました。体温が低下すると発光強度が変わってしまうおそれがあるため、死亡後も37 ℃恒温ヒーターマットに載せて生体時と同じ温度を保ったまま 60 分間露光し、発光減衰を精密に追跡しています。

著者らは補足実験として CO₂ 窒息や頸椎脱臼(首をポキっとやること)も試しましたが、CO₂ では直前の過呼吸と皮膚血流変動で雑光成分が増え、頸椎脱臼では術者の接触による機械刺激で一過性の発光スパイクが入ることが分かり、化学的過量麻酔が最も人工的影響が少ないと判断されました。

さらに研究チームは、植物においても温度や傷、薬剤が微弱発光(UPE)に与える影響を調べています。

シロイヌナズナや観葉植物の葉を用いて温度変化や傷害、薬剤処理による変化を長時間撮影し、UPEの強度がどう変化するかを観察しました。

結果、まず温度が高くなると植物の発光は増加し、代謝亢進に伴う活性酸素の増加が示唆されました。

しかし摂氏36℃を超えるような高温では逆に発光が減少し、細胞が熱ストレスでダメージを受けた可能性が示唆されています。

また葉に傷を付けると傷口周辺での光子放出が明らかに増大し、これは植物が受傷ストレスに応答して活性酸素を発生させている可視化と考えられます。

興味深いことに、傷つけた葉に局所麻酔薬(ベンゾカイン)を塗布した場合、他のどの処理よりも際立って強い発光が観察されました。

痛みを和らげるはずの麻酔薬で光が増す理由は不明ですが、細胞膜やイオンチャネルに影響を与える可能性もあり、今後の研究課題とされています。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)