60年間謎だった「三毛猫の毛色を決める遺伝子」を特定!

18匹の猫のDNAを分析した結果、オレンジ毛を持つ猫のX染色体には、「ARHGAP36」という遺伝子領域に約5,000塩基にわたる欠失があると分かりました。

この欠失があることで、猫はオレンジ色の毛を持つようになるというわけです。

このことは、50匹以上の追加の調査結果とも完全に一致していまいた。

研究チームが見つけた「ARHGAP36」の欠失は、遺伝子の本体ではなく、いわゆる「イントロン」と呼ばれる非コード領域にあります。

かつてイントロンは「機能のないDNA」と考えられていましたが、現在では、特に保存された非コード領域が遺伝子発現の制御に関与していることがあると分かってきています。

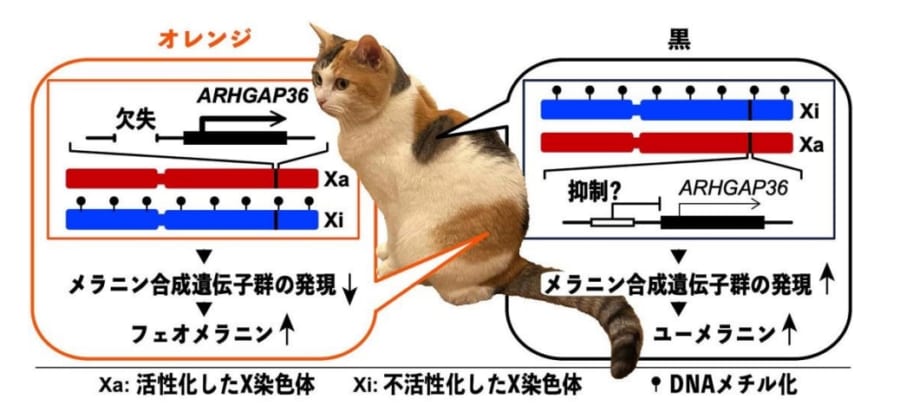

そして、このイントロンに欠失があることで、ARHGAP36の発現量が高まり、色素細胞で作られるメラニンの種類に影響を与えることが分かりました。

通常、黒色の毛は「ユーメラニン」と呼ばれる色素によって作られますが、ARHGAP36の発現が高まると、このユーメラニンの合成経路が抑えられ、代わりに「フェオメラニン」というオレンジ色の色素が優先的に作られるようになるのです。

そして、ある細胞では欠失を含むX染色体が働き、オレンジ色の毛を生やします。

また別の細胞では欠失のないX染色体が働き、黒色の毛になります。

こうしたメカニズムが、三毛猫のあの美しい模様を作り出すのです。

これはサビ猫にも共通しています。

ちなみに、稀にオスでも三毛模様やサビ模様の猫が生まれることがあります。

これは、通常XYであるはずのオス猫が、何らかの染色体異常によってXXYという構成を持つ場合に起こります。

人間で言えば「クラインフェルター症候群」にあたるもので、こうした猫は繁殖能力がないことが多いですが、自然界では非常に珍しい存在です。

さて、今回の研究によって、60年越しに「三毛猫の毛色を決める遺伝子はどれか?」という問いに終止符が打たれました。

さらに重要なのは、この発見が遺伝子が働く仕組み=エピジェネティクスの理解を一歩前進させたことです。

ARHGAP36の欠失が「色素細胞の運命を変えるスイッチ」として働いていたことは、他の生物や人間にも応用できる知見となる可能性があります。

猫の毛色という、一見可愛らしい話題の裏には、これほど奥深い遺伝のロマンが隠されていたのです。

もし今度、三毛猫に出会ったら、その模様の中に遺伝学の壮大なドラマが詰まっていることを思い出してみてください。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)