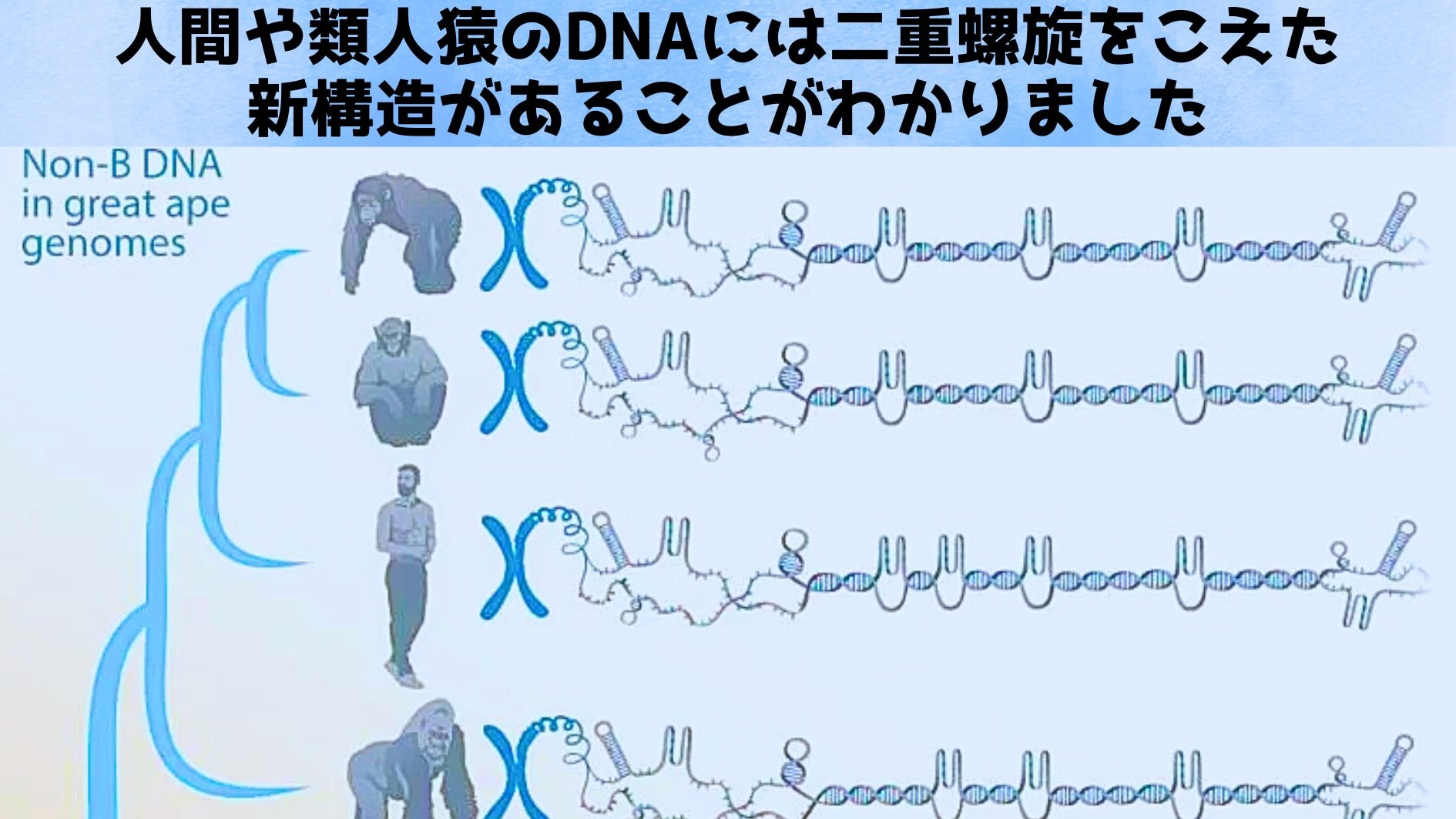

“第2のゲノムコード”をどう読む?

新たに描き出された非B型 DNAの地図から浮かび上がるのは、ゲノムの「裏側」に広がるダイナミックな世界です。

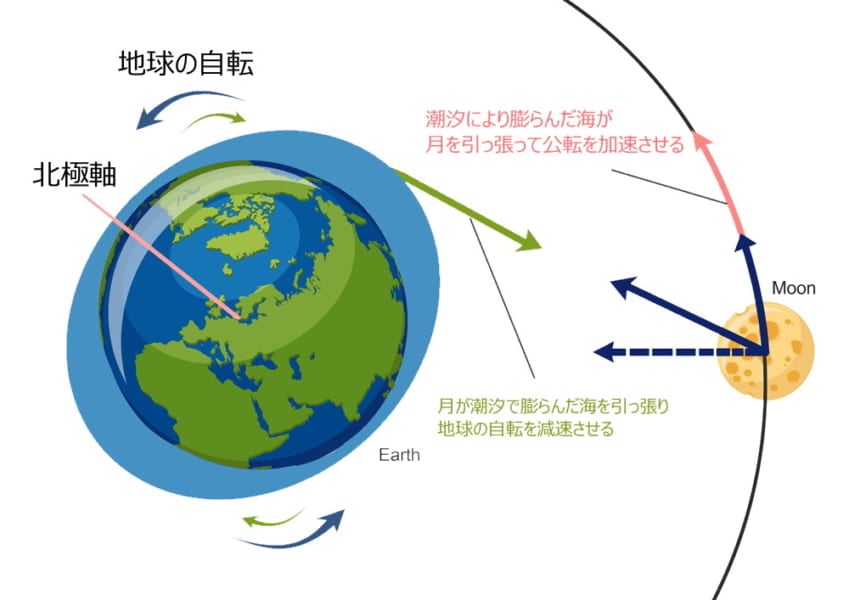

非B型構造はDNAを不安定にし、突然変異や染色体の切断・再編成(組み換え)を引き起こしやすい性質があります。

こうした再編成は生物の進化を促す原動力になり得る一方で、時に遺伝疾患やがんの原因にもなります。

実際、21番染色体の一部が別の染色体に付け替わって起こるタイプのダウン症では、その切断点となる領域にZ-DNAモチーフが通常の97倍も多く存在することが示されました。

この事実は、非B型 DNA構造が染色体の「切れやすさ」に関与している可能性を示唆しています。

ただし、因果関係を証明するにはさらなる研究が必要です。

今回の研究では、予測される非B型 DNA構造のうちごく一部のみが実験的に確認されましたが、大半の構造については今後の検証に委ねられています。

マコヴァ教授は「ある特定の配列で非B型DNA構造が実際に形成されるかどうかは、細胞の種類、発生の段階、その配列のメチル化など文脈(コンテクスト)に依存する可能性が高い」と指摘します。

つまり、生きた細胞の中でいつ・どこでこれらの構造が現れるのか、条件によって変わりうるということです。

またマコヴァ教授は「ゲノムの機能を考える上で、近年は配列だけでなく構造にも目を向けるべきだという考え方にシフトしつつあります」と語っています。

「我々の研究が、この未知のDNA構造の機能解明に向けた足がかりになれば嬉しく思います」とも述べています。

今回明らかになったように、ゲノムの中には長らく手付かずだった未知の領域が存在し、そこには生物の多様性や疾病に関わる秘密が隠されているかもしれません。

最新技術によってその扉が開かれつつある今、DNAの立体構造という新たな視点から生命の設計図を読み解く試みが加速しています。

本研究の成果は、ゲノムの複雑さを解明し、人類の進化の謎に迫るだけでなく、遺伝性疾患の理解や治療法開発にも将来つながっていくことでしょう。

DNAの二重らせんのその先に何があるのか——その探求は始まったばかりです。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[Maplefea]「高速サビ取り」強力サビ取り剤【プロ仕様:速攻 高濃度 超強力 】錆取り剤 500ML大容量 サビ落とし インパクトデスケーラー 中性 低臭 速攻浸透分解 汚れを分解·除去し 輝きを高め 金属表面を簡単にきれいに 頑固なサビ対応 安全 自転車 工具 ハサミ 水回り](https://m.media-amazon.com/images/I/41En0h-sEAL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

進化しやすい代わりにガンになりやすい…か。代償は小さくないですが、人類が世界中に広がる事ができたのも、この切れやすい構造の非B型DNAのおかげなのかもしれないですね。

しかしなんで、皆、高等動物のDNAを対象とするのだろう?たとえば、ゾウリムシをゼロから作れればそれはすごいことなのに。まずは、簡単な生物から始めた方が良いと思うのですが。

人類の解明が望まれているからでは?

病気の治療や臓器の複製などが出来るかもしれない、産まれながらの疾患が治るかも知れない。

なら、人間とその比較対象が先で、学問としての単純生物は後ですよ。