二重らせんを超えた裏世界へようこそ

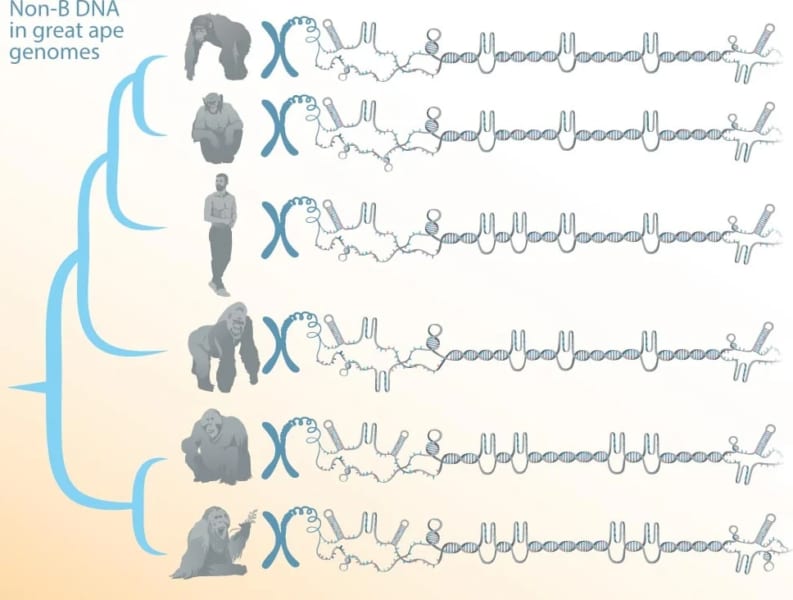

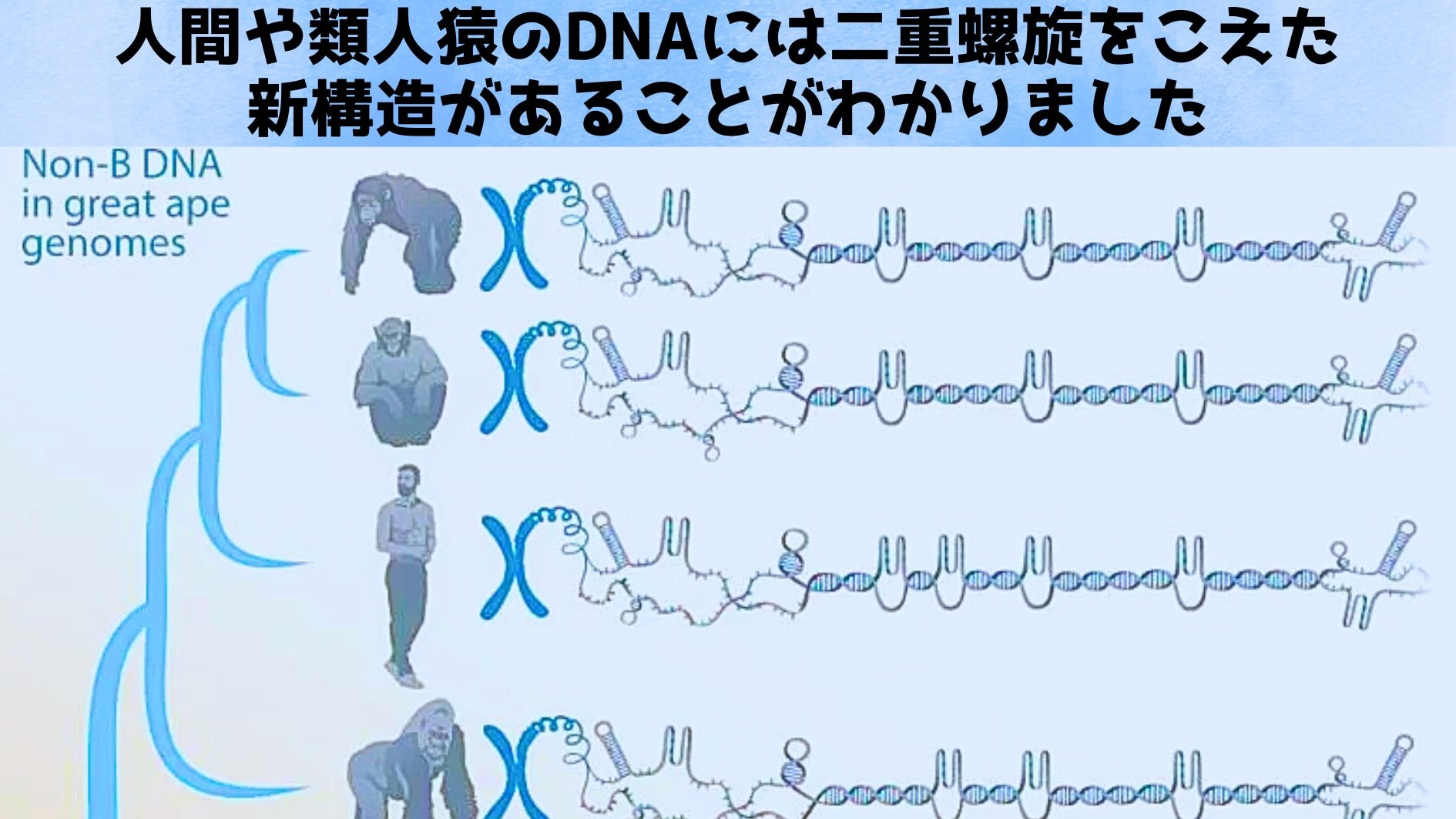

マコヴァ教授らのチームは、完全長まで読み解かれたヒトおよび6種の大型類人猿のゲノム(チンパンジー、ボノボ、ゴリラ、スマトラオランウータン、ボルネオオランウータン)に加え、比較対象として小型類人猿シアマン(フクロテナガザル)のゲノムを分析しました。

それぞれのゲノム配列上で、ヘアピンやZ-DNA、G-四重鎖など、非B型 DNAを形成しうる特徴的な配列モチーフをコンピューターで網羅的に検索したのです。

すると、これまで解読が難しかった繰り返し配列を含む領域に、まさにそうしたモチーフが数多く埋め込まれていることがわかりました。

特に、染色体の端のテロメアや、細胞分裂時に染色体を正しく分配するためのセントロメア周辺で、非B型DNAの存在が顕著でした。

(※セントロメアやテロメアなど、染色体の安定と細胞分裂を司る領域に non-B モチーフが集中しており、立体構造が“足場”や“ふた”の役目を果たしている可能性が高いと考えられています。また転写因子の結合をオン・オフする“物理的トグル”として働いたり、DNA複製のスターターとする考えもあります)

この傾向はどの類人猿でも共通しており、基本的な分子構造の「青写真」は霊長類で広く共有されているようです。

一方で種ごとの違いも見つかりました。

ゴリラのゲノムは他の類人猿に比べ反復配列の占める割合が多く、それに伴って非B型DNAモチーフの数も際立って多いことが判明しました。

研究の筆頭著者であるペンシルベニア州立大学博士研究員のリネア・スメズ氏は「今回、これらのゲノムにおいて非B型DNAを形成しやすい配列モチーフの全体像を把握できました」とコメントしています。

また解析によれば、ゲノム中のおよそ1割前後が、潜在的に非B型構造を形成しうる配列で占められていることもわかりました。

たとえば性染色体ではX染色体で約1割、Y染色体では最大3割以上にも達するというデータがあります。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[Maplefea]「高速サビ取り」強力サビ取り剤【プロ仕様:速攻 高濃度 超強力 】錆取り剤 500ML大容量 サビ落とし インパクトデスケーラー 中性 低臭 速攻浸透分解 汚れを分解·除去し 輝きを高め 金属表面を簡単にきれいに 頑固なサビ対応 安全 自転車 工具 ハサミ 水回り](https://m.media-amazon.com/images/I/41En0h-sEAL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)