ADHDの“やる気スイッチ”

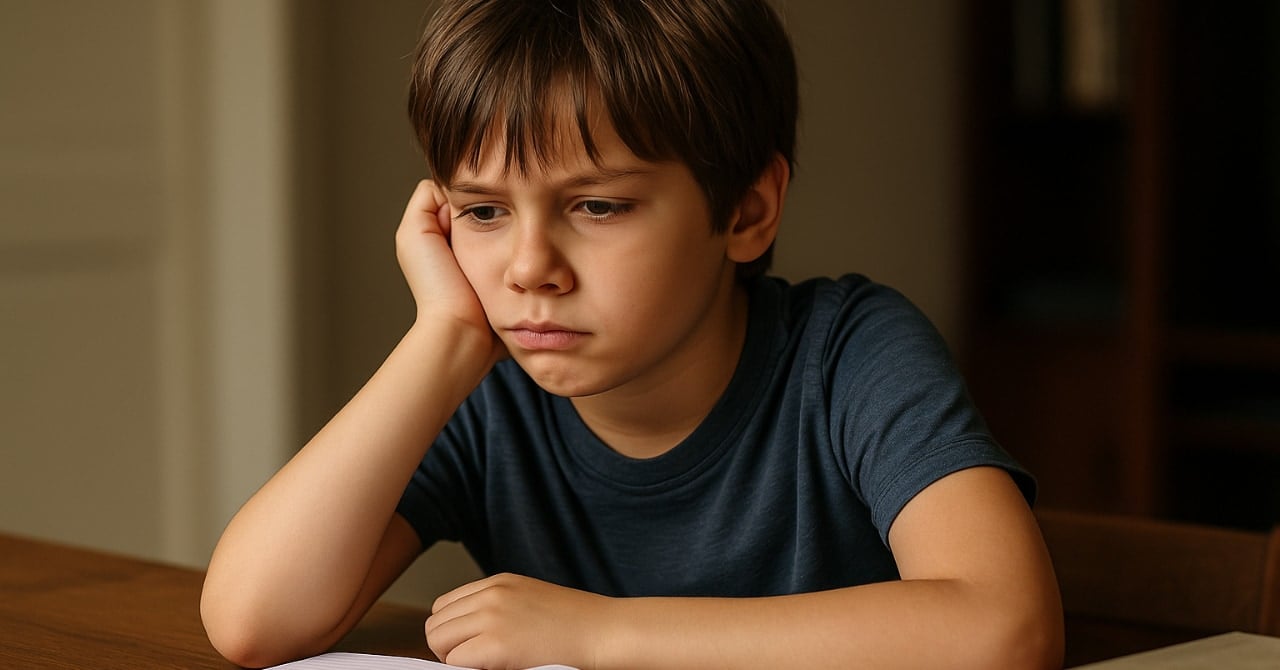

ADHD(注意欠如・多動症)は「集中できない」「忘れ物が多い」といった行動で知られています。

こうしたADHD特有の注意力の問題はどこから生じるのでしょうか? この疑問について研究者たちはその背景に「ご褒美の感じ方」の違いがあるのではないかと考えてきました。

というのも、人は普通「これを頑張ればご褒美がある」と期待することで、注意を持続させたり、面倒な作業に取り組んだりします。ところがADHDの人は、その「ご褒美への期待」や「実際にご褒美をもらったとき」の脳の反応が弱いために、行動を長く続けにくいのではないか、というのです。

こうした背景のもと、2013年に日本の研究チームがある予測をもとに実験を行い、興味深い報告をしています。

それが「少額の報酬に脳が反応しにくいことこそが、ADHDの“やる気が続かない”特性の正体なのではないか」というものです。

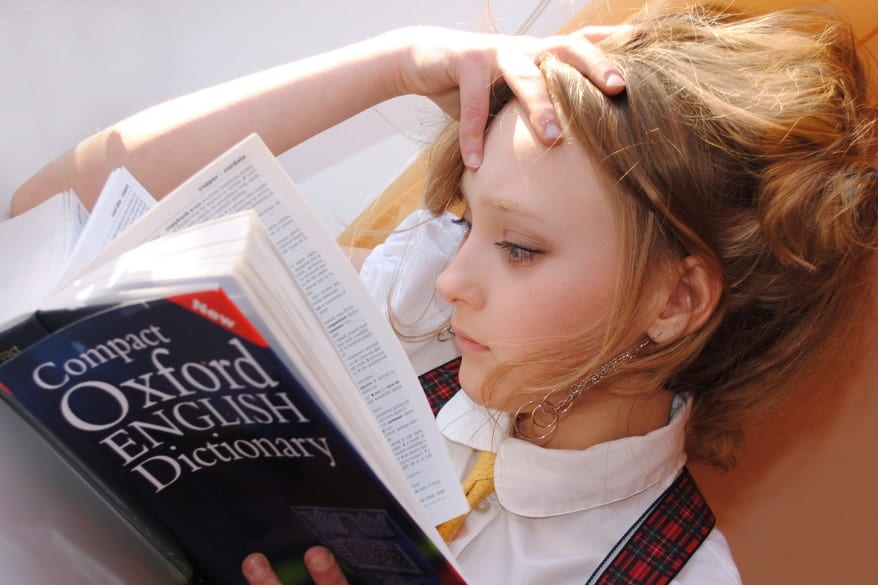

この研究では、10〜16歳の男子で、ADHDと診断された子ども(ADHD群)17人と同年代のADHDではない子ども(健常群)17人を対象に、「お小遣いゲーム」をしてもらいました。女子を含めなかったのは、解析をシンプルにして年齢や発達段階の影響を最小限にするためです。

このゲームは、PC画面上で行うもので、3枚のカードから1枚を選ぶと、0円、30円、または60円が当たるという内容で、1ゲームに8回カードを引けます。

ただし、このゲームには裏設定があり、あるときは“高額が出やすい(60円が出やすい)”、あるときは“少額しか出ない(30円しか出ない)”、そして“まったく当たらない”ようになっています。そして、それぞれの設定によって画面の色が異なるようになっていました。

つまりゲームを繰り返すうちに子どもたちは、画面が赤なら“この後はお金が出る”、青なら“お金が出ない”というように、その回のゲームの報酬が大きいか小さいか予想できるように設計されているのです。

このような実験デザインにする目的は、報酬を予測可能にすることで、参加者の課題に対する興味の大きさをコントロールするためです。

単純に課題に興味を持てるかどうかは、その人の嗜好に左右されるので制御が難しいですが、報酬の大きさを事前に予測できるようにすれば、参加者の課題への興味を擬似的に再現できます。

そして参加者には「できるだけ多くのお金を稼いでね」とだけ伝え、本気で取り組んでもらい、その間の脳活動を機能的MRI(functional MRI;fMRI)で測定しました。

fMRIは、脳が活動した部位で増える血流の変化を画像として記録する方法です。

こうして研究チームは、報酬の大きさとの関連を用いて、興味のある課題とない課題に対する、ADHD群と健常群の脳活動の違いを調査したのです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)