ただし電源はメガワット

夢のような「18秒チャージ」ですが、現時点でそれを日常的に利用するには、充電インフラの大きな壁があります。

例えば100 kWh級のバッテリーを18秒で満充電するには、理論上20 MW(=2000万ワット)もの電力が必要になります。

(計算式:100 kWh÷0.005時間(18秒)=20 MW)

これは通常の急速充電スタンド(数百kW程度)をはるかに超える規模で、変電所並みの電力供給設備が必要になるレベルです。

そのため、現状ではVarEVoltの性能をフル活用するには、レーシングサーキットのピットや富裕層向けの専用施設など、特殊な環境での利用に限られています。

一方で、急速充電器の高出力化は着実に進んでいます。例えば中国のBYD社は、最大1MW(1000kW)の超急速充電ステーションの整備を進めていると報じられており、将来的にインフラ側が進歩すれば、18秒チャージも一般的な充電手段に近づく可能性があります。

また、RMLグループのパワートレイン責任者であるジェームズ・アーカル氏は、今回のCoP認証取得について「この認証により、EV分野での小規模なスタートアップとは明確な差をつけることができ、RMLが信頼できる、有能で、品質にこだわるパートナーとして認められることになります。さらに、量産前の試作や限定的な生産体制から脱却し、本格的な大量生産契約にも対応できる体制が整ったと」と語っています。

この発言からもわかるように、VarEVoltはプロトタイプや限定製造の域を超え、量産体制も視野に入った現実的な技術として位置付けられています。

もちろんインフラ面やコスト、技術的な課題は依然残っていますが、このバッテリーの登場は、「充電に何十分もかかる」というEVの常識を大きく塗り替える技術革新の転換点と言えるでしょう。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

そんなに高速充電って必要ですかね。

そもそも切れないバッテリーなら充電速度ってそこまでいらないですし。

サイクル寿命はどれくらいなのかしら。

セル貫通させた時の安全性とか、短絡した時の安全性とかが気になりますね。

急速での放電も可能ということはそれだけ短絡時に流れる電流値も大きいことを意味しますから、それが配線以外に流れたときのことも知りたいですね。

戦争用なら需要あるかも

切れないバッテリー=大容量なのだから高速充電は必要でしょ。

今の充電速度で切れないほど大容量にしたら満充電に数日かかることになる。

全てのセルに並列に充電出来れば時短が可能なのは当り前。それでは給電網からの最設計が必要不可欠なのがインフラへの負荷が高過ぎます。現在のテスラでさえ女性にはケーブルの取り回しは大変です。

0.0225kWh/秒とはどういう概念でしょうか。18秒とどう関係してくるんでしょうか。

単純に計算すれば0.0225kWh/秒=81kWになりますが。

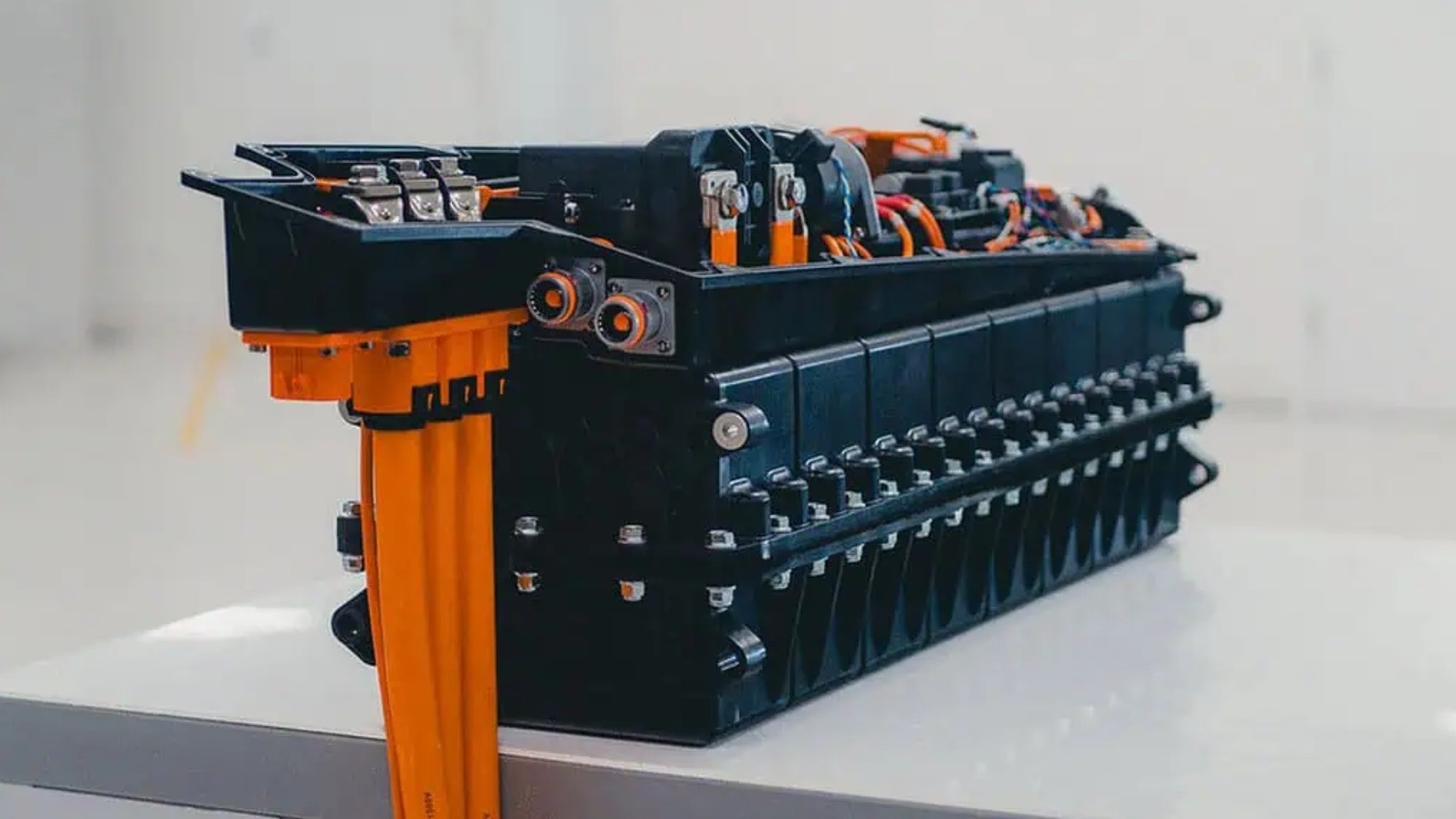

元ネタを確認していませんが、写真が開発されたバッテリーシステムだとすると、BEV向けではなくHEV向けのバッテリーの話ではないでしょうか?

写真の大きさのシステムでBEVの航続距離を満たす事は難しいと思いますので、おそらく出力型のバッテリーの話で、容量型のバッテリーでは無いと思います。

記事中に「最高出力を優先した“瞬発力仕様”にも、長い航続距離を稼ぐ“持久力仕様”にも自在にチューニングできます」という記載はありますが、さすがにリップサービスでしょう。

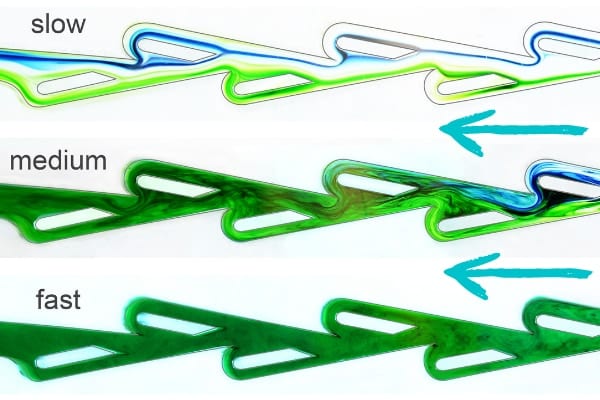

4.5kWhのバッテリは1Cなら4.5kWで1時間の充放電が可能。200Cなので4.5kWの200倍で充放電可能、この時、充放電の時間は1/200となる。1時間=3600秒の1/200なので3600秒/200=18秒。

逆にいえば、ガソリンは短時間にそれに匹敵するエネルギーを素人であるユーザーが自動車に注入してる訳ですね。

よく考えると怖いですね。

そのうち、そこまでの「急速充電」の必要なく運用するあたりに、車の文化は収束していくでしょうね。

運送業は走ってナンボだし、高速のSAでは1台の充電設備で多くのEVを充電できないと困るので、高速充電は社会的に必須だと思うんすよ

高速大容量充電車が増えると原発再稼働・新規建設は必至かな。

特別な領域の技術があってこそ

高性能な民生用が生まれるので期待です。

技術的にその容量の18秒充電が可能だとすれば

電力の都合も考慮すると民生用にも5分、10分充電なんてことが可能になれば

充電時間と航続距離の心配は無くなりますね。

小容量車でも充電がすぐ済むなら遠出も可能になりますからね。