気づかぬうちに「自己否定」へ導かれるマインドワンダリングとは?

「マインドワンダリング」とは、何かに取り組んでいる最中に、意識が外れて他のことを考えてしまう心理現象です。

たとえば、仕事中に突然昨日の失敗を思い出したり、家事をしながら明日の不安を思い浮かべたりするあの状態もマインドワンダリングの一例です。

これまでの研究では、マインドワンダリングは注意力を下げたり、集中力を乱したりするだけでなく、不安や抑うつにも関わっていると指摘されてきました。

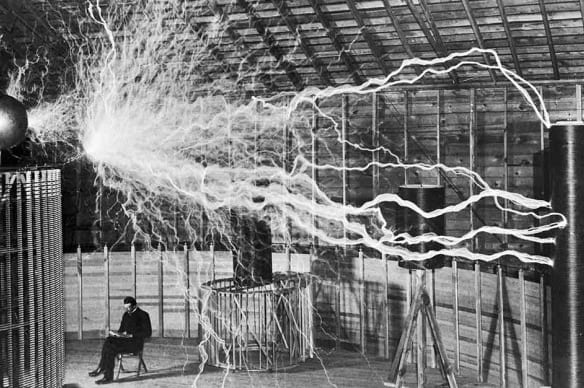

しかし一方で、空想や妄想を含むマインドワンダリングは創造性の源にもなることから、「良いマインドワンダリング」と「悪いマインドワンダリング」があるのではないかとも考えられていました。

たとえば、マインドワンダリングには「自分から考える意図的なもの」と「いつの間にか考えてしまっている非意図的なもの」があり、また内容的にも「ポジティブ・ネガティブ」「過去・未来」「具体的・曖昧」の区別があります。

そこで研究チームは今回、マインドワンダリングの「意図の有無」と「内容の特徴」に着目し、それぞれが心の健康にどう影響するかを詳しく調べました。

実験では大学生を対象に、数字を見てキーを押すという単純な課題を行わせながら、途中で被験者の思考内容を何度も問いかけました。

被験者が考えていた内容が「意図的」か「非意図的」か、さらに「ポジティブかネガティブか」「過去か未来か」「具体的か曖昧か」といった分類をもとに、その思考がどのように心に影響するかを解析。

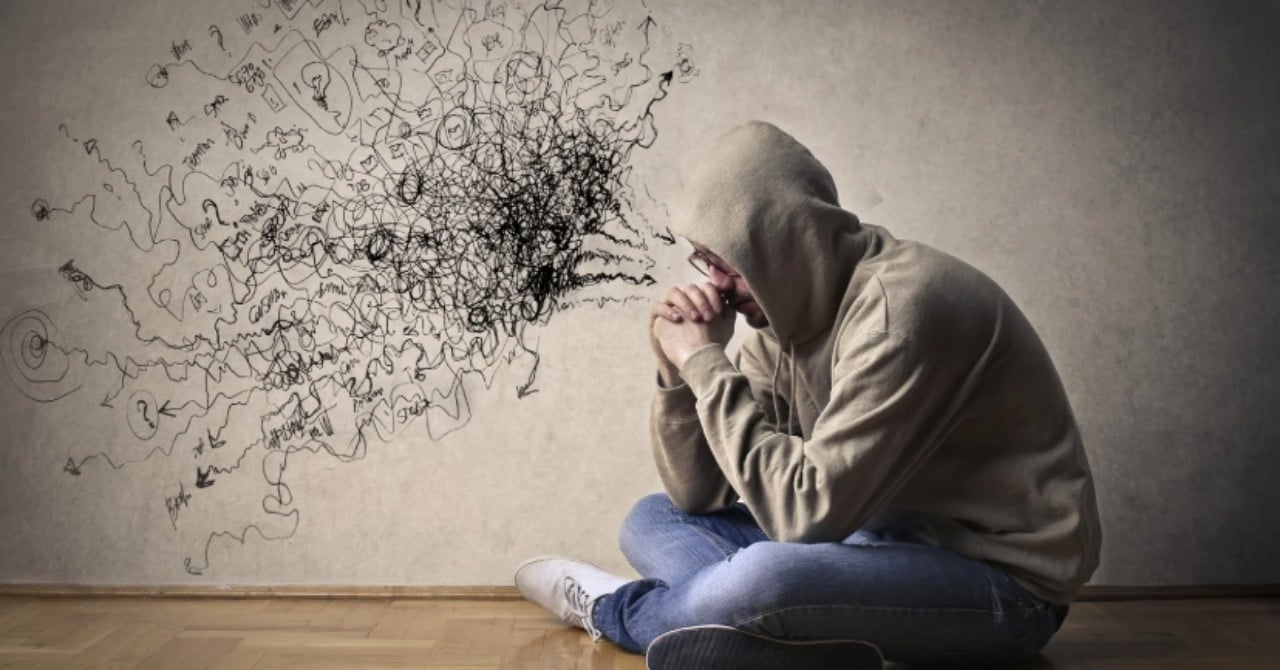

すると、心の不調に関係するのは「意図的な思考」ではなく、無意識に入り込んでくる非意図的なマインドワンダリングであることが明らかになりました。

しかもその内容が、ネガティブで、未来志向で、曖昧なものであればあるほど、心に悪影響を及ぼす可能性が高くなるのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)