スリットの代りを「1個の原子」に任せる究極の簡素化

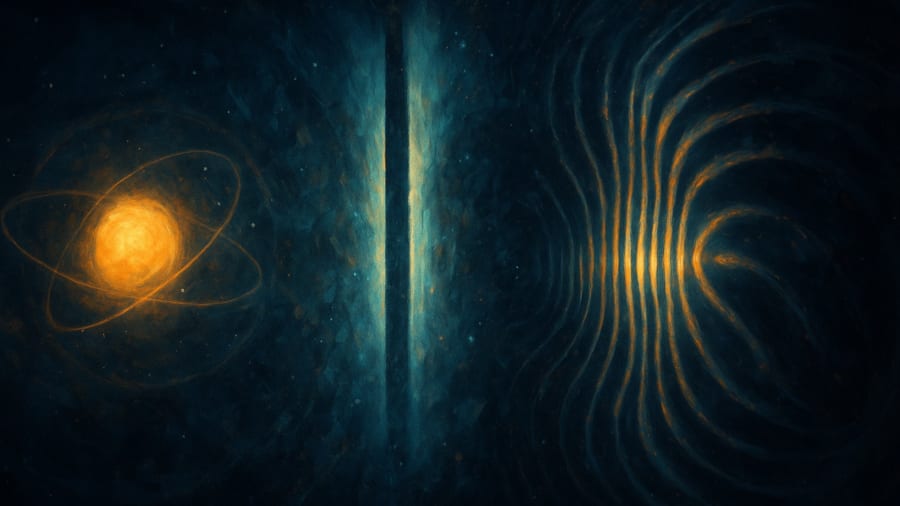

二重スリット実験のポイントは、光が「波としての性質(干渉縞)」と「粒としての性質(通った道筋の情報)」の両方を同時に示せないというところにあります。

実はこの実験では、スリットをわざわざ穴のあいた板にする必要はありません。

重要なのは、「光が通る2つの位置」があり、そこを通過する光が後で互いに干渉できるような仕組みがあれば良いのです。

つまり、「スリット」は実際の穴ではなくても、光と相互作用する(反応する)物体が適切な位置にあればスリットの役割を果たせるということです。

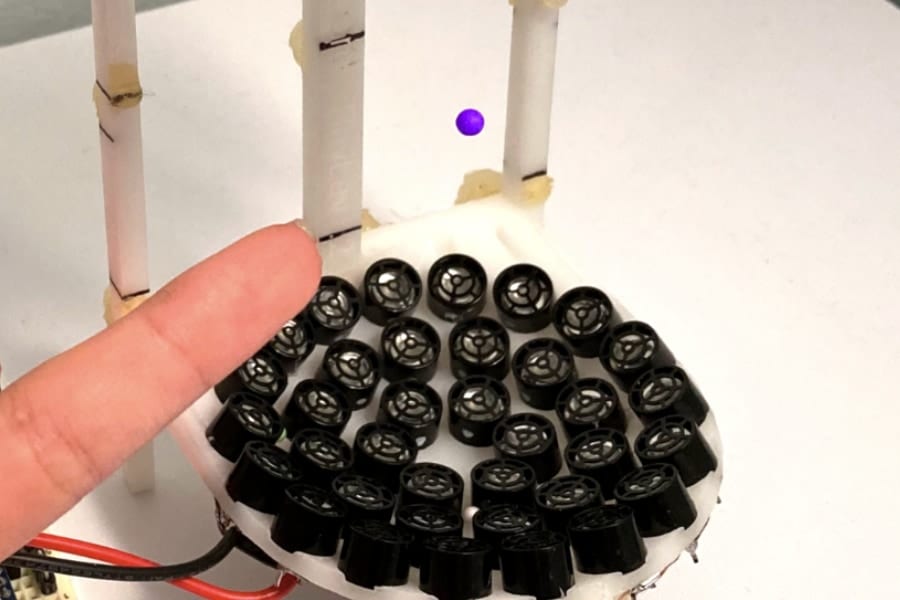

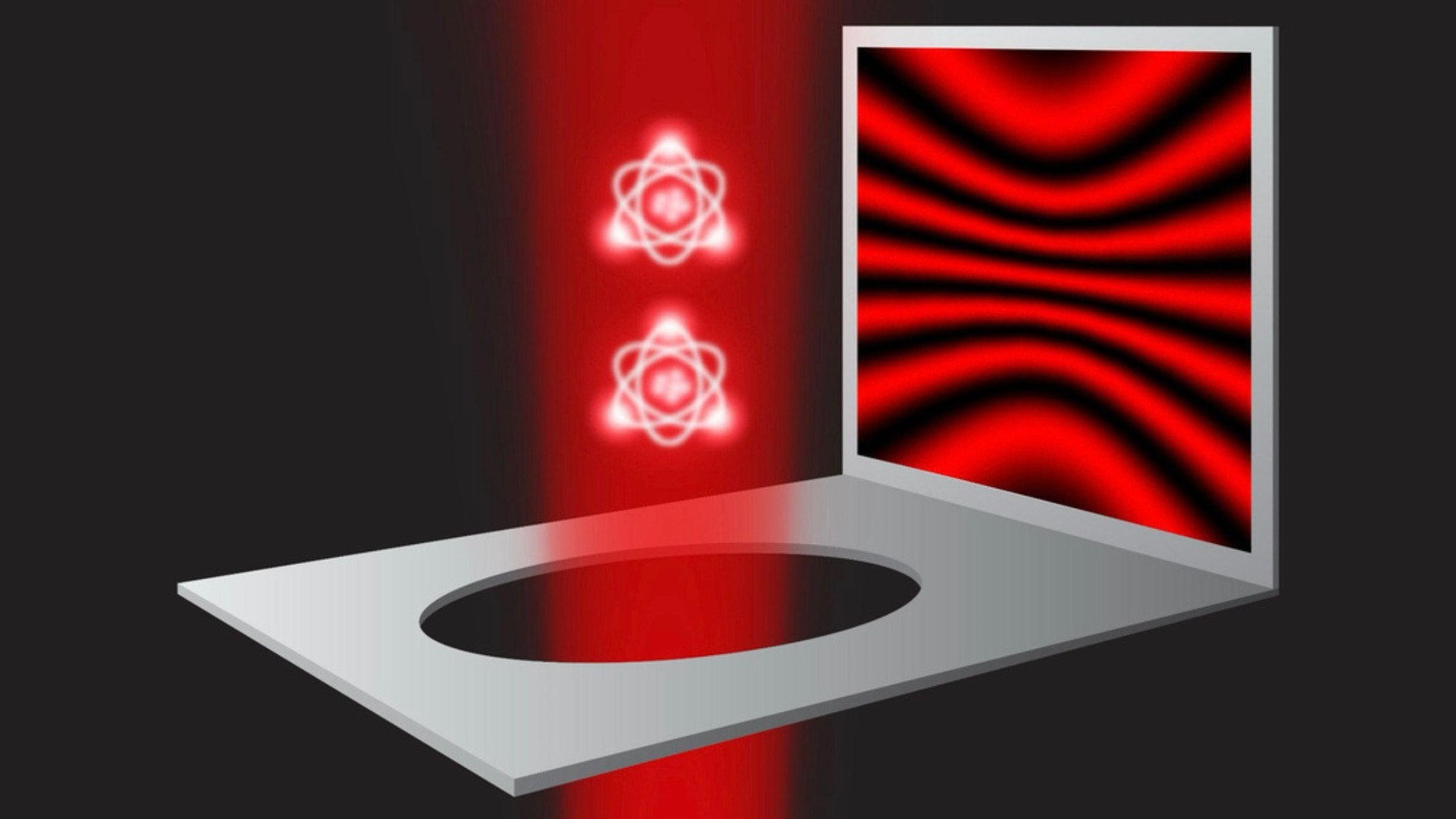

MITの研究チームは、この点に注目して、スリットを「原子」という非常に小さい粒で作るという新しいアイデアを使いました。

しかし、普通の状態の原子を使っても実験にはなりません。

常温の原子は非常に速く動き回っていて、決まった位置にとどまっていることができないからです。

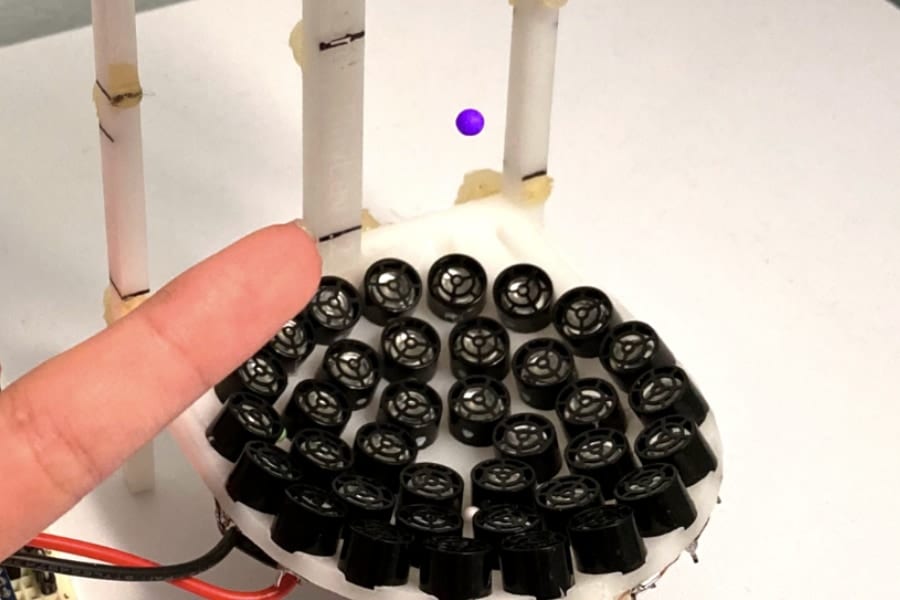

そこで研究者たちは、レーザー光線を使って約3万個の原子を超低温(絶対零度に近い非常に冷たい温度)まで冷やしました。

この超低温状態では、原子はほとんど動きを止め、氷の中に閉じ込められたようにその場で止まります。

つまり3万個の原子を用意して、3万個のスリットとして機能させようというわけです。

研究チームのケターレ教授は、これらを「作りうる限り最小のスリット」と呼んでいます。

こうして「究極の二重スリット実験」を、多数の原子(スリットの代替品)を使って実現できるようにしたのです。

実験では、この原子のスリット群に、非常に弱いレーザー光を当てました。

このレーザーは非常に弱く調整されていて、原子一個あたりが同時に複数の光子を散乱することはほとんど起きません。

つまり、一度に散乱される光子(光の粒)は極めて少なく、原子が光子の通った道をはっきりと記録できるかどうかを精密に調べることができました。

また、研究者たちは原子の固定の強さを制御することで「はっきりと固定された状態(存在確率の範囲が狭い)」と「ぼんやり広がった状態(存在確率の範囲が広い)」という二つの状態を作り、その違いが光の振る舞いにどう影響するかを調べました。

このときレーザーを強くして原子をはっきり固定すると、原子は光子が通った道の情報をほとんど記録できなくなります。

原子自身が全然“もやもや”していないので、光子に「道の痕跡」を残してもらう場所がほとんどないからです。

こうなると光子は量子的な波のような性質を強く示し、はっきりとした干渉縞が見えます。

逆に、原子が「もやもや」と広がった存在確率(波束)を持っている場合、原子が「自分のどこを通ったか」を光子とのやりとりで“記録”しやすくなります。

原子が広がっていれば広がっているほど、光子が通ると原子のどこかに「足跡」をつけることができ、その情報が残ります。

その結果、量子的な波の性質が消えてしまい、光は粒子として振る舞ってしまいます。

この「情報の記録」こそが、量子の“波のような重ね合わせ”を壊してしまうスイッチなのです。

コラム:なぜ情報の記録が量子的性質を奪うのか?

量子力学では、光子はスリットを通るときに「どっちの道も同時に通る(波の重ね合わせ)」という状態になっています。でも、スリット(や原子)がその通り道を“感じ取り”、その情報が(たとえば原子の動きやエネルギーの変化として)残ってしまうと、「光子がAを通った」と「光子がBを通った」という2つの世界が、もう互いに“混ざることができなくなる”のです。これは“エンタングルメント(量子的なつながり)”という現象とも深く関係しています。光子と原子が一瞬「つながった」ことで、どちらの道を通ったかという情報がどこかに“書き込まれる”と、もはや両方の道を同時に進むことはできなくなり、波としての性質(干渉)は消えてしまうのです。逆に言えば、情報がどこにも残っていなければ、「どっちも通った」状態のまま、波としてふるまうことができるのです。要するに――「観察=情報の記録や確定」こそが、“波と粒の分かれ道”を作るスイッチです。これは、誰かが実際に目で見たかどうかは関係なく、“物理的に世界のどこかに情報が刻まれた瞬間”に現実のあり方が変わる、というのが量子のルールなのです。

さらに研究チームは、アインシュタインが提案した「バネ仕掛けのように繊細にスリットを支える装置」が本当に必要なのかも確認しました。

具体的には、原子を固定していたレーザーを突然オフにして、原子が自由に浮遊するような状態でも実験を行いました。

もしアインシュタインの考えが正しければ、原子が固定されていない状態では結果に変化が起こるはずでした。

しかし実験結果は、固定された状態でも自由な状態でもまったく同じでした。

つまり、バネのような仕掛けは重要ではなく、「原子がどれだけぼんやりと位置が広がっているか(位置の不確かさ)」が唯一、光の振る舞いを決定する要素だったのです。

研究者たちは「バネのような仕掛けではなく、原子自身の『ぼんやり度』(位置の広がり)が本質的に重要だ」と述べています。

また論文でも、この結果を数学的な理論で明確に示しています。

この実験によって、量子力学の基本的なルールが極限まで理想的な条件でも正しいことが実証されました。

実験データはすべて、このシンプルで美しいルールにぴったりと一致したのです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)