ややくわしい解説

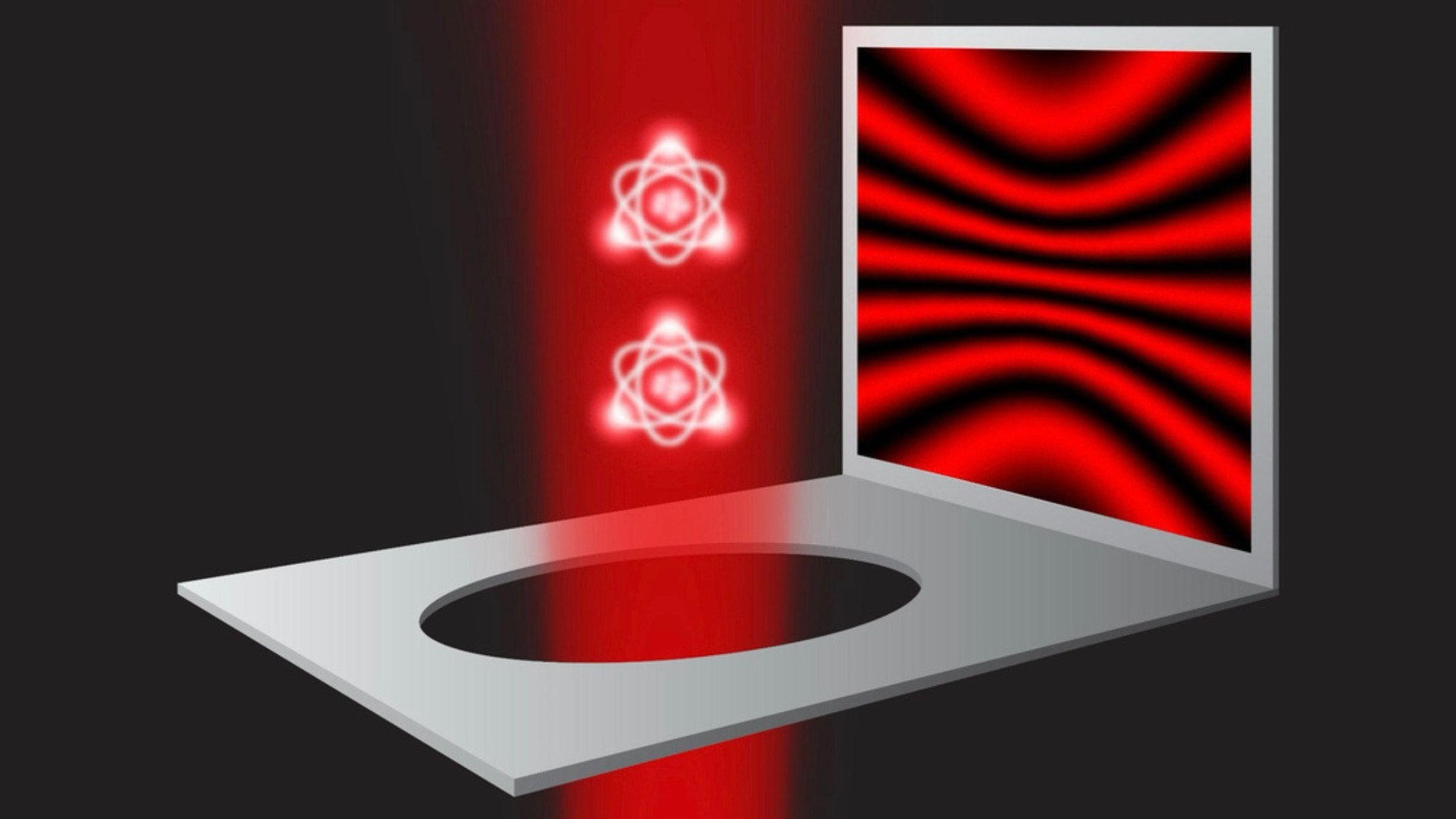

本研究は、二準位原子の単一原子波束に対する単一光子のレイリー散乱(弱励起・遠赤 detune・低光学密度)に限定し、干渉可視度の起源を原子波束の空間的広がりに帰着させる理論・実験の統合検証である。

理論は、二つの原子波束を「最小のスリット」に見立て(解析自体は単一原子にも落とせるが、説明の便宜上2原子干渉で提示)、弾性・コヒーレント散乱のみが干渉に寄与するという出発点から、有限コントラストの源が光‐原子の部分的エンタングルメントにより付与されるwhich-way情報であることを明示する。

実験射程は「最も単純な状況」、すなわち二準位+弱励起+遠赤 detuneの単純レイリー散乱極限に厳格に制限されている。

光子モードの密度演算子は、原子自由度を部分トレースすることで、コヒーレント成分とインコヒーレント成分の混合として厳密に与えられる。

記号は本文と同様に用いる(|0>, |1> は光子数状態、γ1,γ2 は散乱位相、β は変位演算子の行列表現、ε は小さな励起振幅)とすると、

ρ_photon

= ( |0> + ε <0|β> (γ1 + γ2) |1> )

( <0| + ε* <β|0> (γ1* + γ2*) <1| )

+ 2 |ε|^2 ( 1 – |<β|0>|^2 ) |1><1| .

このとき

D ≡ |<β|0>|^2 = | < exp(i Q·R) > |^2 = exp( – η^2 ), η ≡ Q x0 ,

で定義されるDebye–Waller 因子 Dがコヒーレント分率を与え、インコヒーレント分率は f_incoh = 1 – D となる。

2原子の場合、コヒーレントな干渉項の光子数は |ε|^2 D |γ1+γ2|^2、インコヒーレントは 2 |ε|^2 (1-D) で与えられる(単一原子ならそれぞれ |ε|^2 D と |ε|^2 (1-D))。これらは格子の有無(捕捉ポテンシャルの存在)に依存しない一般則として導かれ、モスバウアー的な担体線・側帯の分離や再加熱の有無は分率の決定因子ではない。

物理的本質は光と原子の部分的エンタングルメントであり、古典的振動子アレイの散乱(純コヒーレント)とは本質的に異なる。

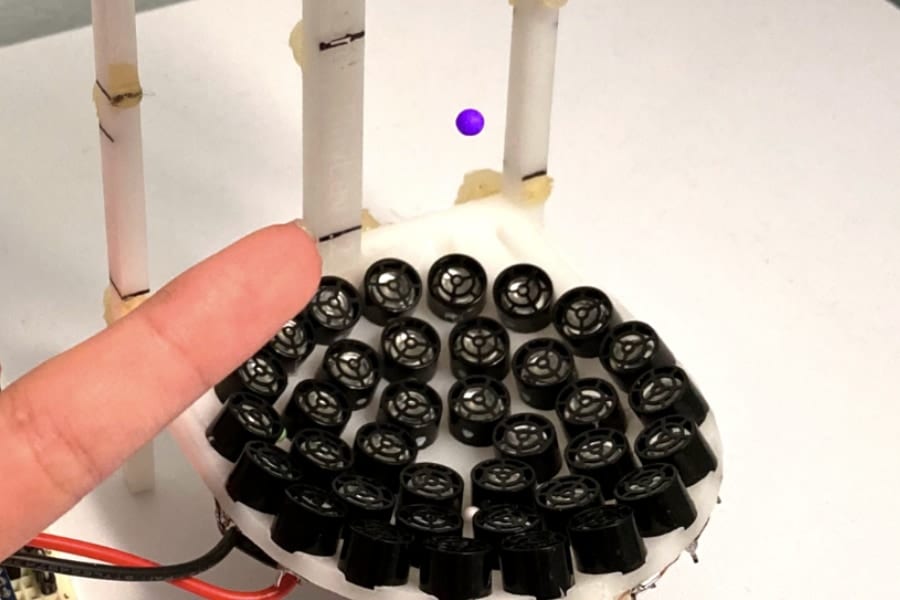

実験は、Li-7 と Dy-162 で単一占有の Mott 絶縁相を形成し(それぞれ ~3×10^4 原子規模)、Bragg 角から外れた散乱角で検出することにより、測定強度

I(Q) = D · S(Q) + f_incoh

の形で構造因子 S(Q) とインコヒーレント分 f_incohを分離できる配置を採用した。格子スイッチオフは 0.1 μs 程度で行い、プローブは FWHM 0.1 μs の短パルス(または 4 μs の長パルス)を用いた。

主要結果は三点に要約できる。第一に、格子オン直前とオフ直後での散乱強度 I は実験誤差内で同一であり、コヒーレント/インコヒーレント分率が捕捉の有無に依存しないことを実証した(“trap-free” と“in-trap”の等価性)。

第二に、側帯が分解される長パルスと分解されない短パルスで I は同程度(例:0.48±0.04 vs 0.52±0.04)であり、側帯分解の有無はコヒーレンス特性に影響しない。第三に、コヒーレント光とインコヒーレント光が同一周波数を共有しうることを実測で確認した。

これらは理論の「分率は D だけで決まり、捕捉や側帯の有無には依らない」という帰結と整合する。

自由空間での時間発展については、格子から解放されたガウス波束のrms半径 x(t) = x0 sqrt(1 + (ω t)^2) に対し

D(t) = exp( – Q^2 x(t)^2 )

と減衰し、十分長い time-of-flight では D → 0、したがって f_incoh → 1 に近づく。

Li と Dy の比較では、Dy 系で高い時間分解能の下、格子オフ直後の抑制がオン時と同一であること、および二つの捕捉周波数(例:2π×21 kHz, 2π×43 kHz)での f_incoh(t) がガウス波束の拡散モデルと定量的に整合することが示された。

なお実データの正規化は長時間極限で D<0.01 を満たす条件で f_incoh → 1となるように取られている。

which-way 情報の生成機構は、長パルス in-trapでは励起調和振動子状態への遷移確率(Fermi の黄金律)で直接読み出され、短パルスでは運動量シフトを受けたモーメンタムずらし波束の生成として理解される。

自由空間での which-way の定量化に向け、照射直後に調和ポテンシャルを急投入して占有分布を読めば、エンタングルメントに由来するwhich-way情報(=コヒーレント分率)を投影的に計測できる実験プロトコルも提案されている。

加えて、コヒーレント分率 D は運動量幅に依存せず、空間幅 x0 のみで決まるという一般化が与えられ、その数学的理由は「運動量シフトの生成子が位置演算子である」ことに求められる。

以上より、本研究は「I(Q) = D · S(Q) + (1-D)」という測定可能な形で干渉の可視度を D に因果帰着し、実験的には捕捉の有無・側帯分解の有無・周波数(担体線 vs 同一周波数の散乱)といった装置要素から一般則を切り離して検証した点に本質がある。

結果は、単一不確定性限界波束の散乱において、インコヒーレント散乱は空間的非局在化(= D の低下)に等価であり、その源はエンタングルメントであるという量子記述と首尾一貫している。

将来拡張として、n=2 Mott(2原子波束)やスピン重ね合わせ状態での**相互作用起源の which-way 付与(例:1/R^3 双極子相互作用→radiative escape)**の優勢化が予見され、同一手法でのコヒーレンス劣化の分離同定が提案されている。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

ゲーデルのように数学的対象物は実在すると言ったほうがより明確だと思うが

「観測=情報の記録」という量子ルールが 汚れナシで検証できた

マクロ量子状態を守りたければ「環境へ情報を漏らすな」が改めて鉄則

つまりぶつかって情報残したらデコヒーレンスってのがより確かめられた感じかな

これまでにあった別解釈の反論を潰しきったって感じだね

観測とは何か、を知ることが出来ました、という事かな。

そうか、人間が観測したかどうかよりも、観測出来る情報が残っているかどうかで決まるのだね。