なぜヒトだけが立ち上がったのか?──骨盤が語る進化の謎

私たちは毎日当たり前のように二足歩行していますが、よく考えるとこれはとても奇妙なことではないでしょうか?

多くの動物は基本的に四本足で歩きます。

カンガルーや鳥のように二本の足で移動する動物もいますが、これはジャンプや飛ぶためであり、私たち人間のようにいつも背筋をまっすぐ伸ばし、安定して二足で歩く哺乳類はとても珍しい存在なのです。

実は私たちの近縁であるチンパンジーやゴリラなどの類人猿も、普段は四つ足で歩きます。

彼らの骨盤の形は私たちとはかなり異なります。

骨盤の上部にある「腸骨」という骨が、細長く板のような形をしていて、体の横ではなく背中側に伸びています。

この縦長で平たい形は、太い木の幹を抱きかかえたり、枝をつかんだりする筋肉を付けるために便利な構造なのです。

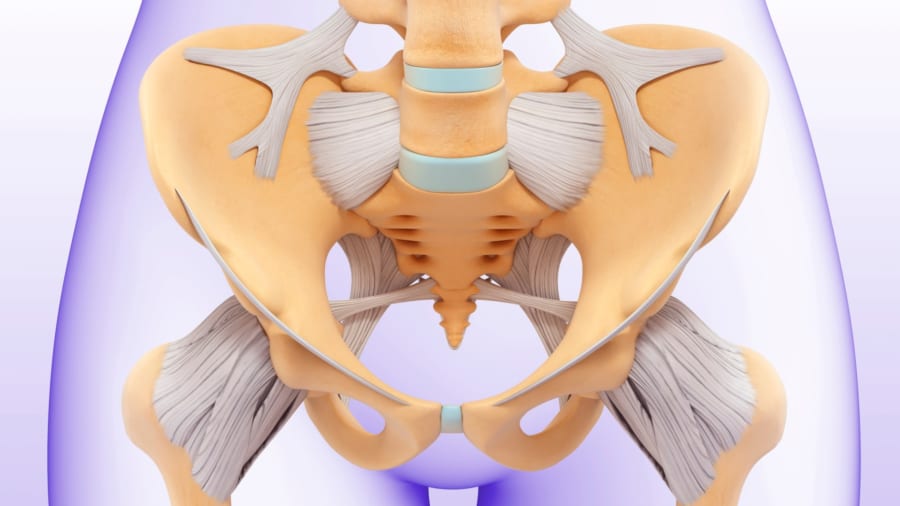

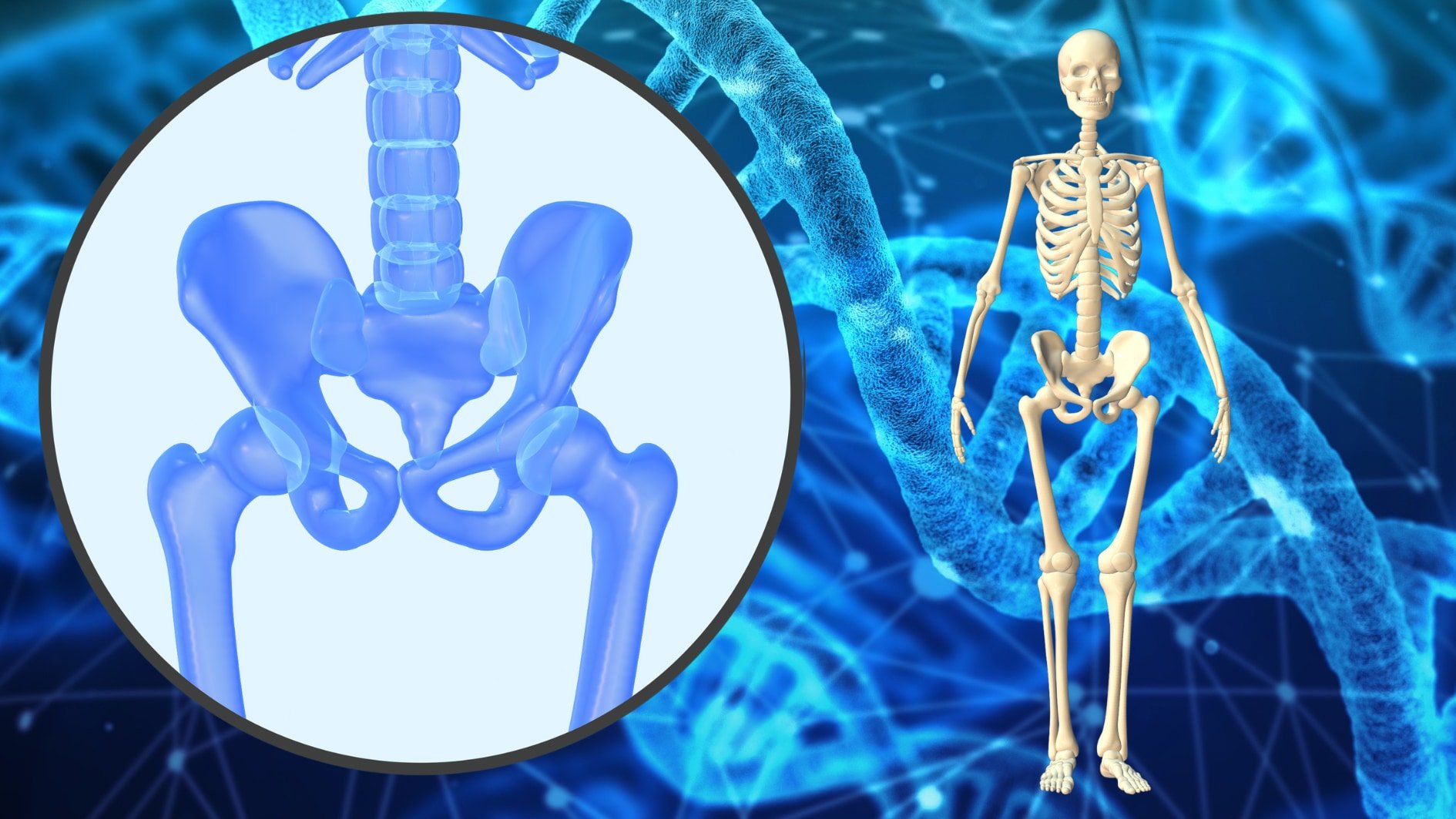

一方で、私たち人間の腸骨は横方向に大きく広がり、ちょうど両手でつくった「お椀」のような形をしています。

この独特な形は、私たちが歩いたり走ったりするときに、片足からもう一方の足へと体の重心を滑らかに移動させるためのバランスをうまく取るのに役立っています。

人間が二足で歩くためには、この横に広がった骨盤が必要不可欠なのです。

このように人類と他の類人猿との骨盤の形の違いは古くから知られていましたが、実は骨盤がなぜこのように違う形になったのか、その具体的な「作り方(発生メカニズム)」はこれまでわかっていませんでした。

その理由の一つは、骨盤の形が出来上がるのは私たちが母親のお腹の中で育っている胎児の段階であり、その内部の変化を詳しく調べるのが非常に難しいからです。

また、人類の骨盤の進化を考えるとき、過去に生きていた祖先の骨盤の形は化石で見ることができますが、化石には基本的に硬くなった骨しか残りません。

つまり、化石だけを見ても骨が胎児のときにどのように育ち、どのように現在の形になったのかはわからないのです。

人間の胎児を詳細に調べることも難しく、こうした理由で「人類はなぜ直立二足歩行ができる骨盤を手に入れたのか?」という大きな謎が長い間、解き明かされないままになっていました。

そこで研究チームは、この難問を解決するため、ヒトを含む様々な霊長類の胎児の標本を世界中の博物館から慎重に集めました。

現代の人間だけでなく、チンパンジーやテナガザル、さらにネズミザルなども含め、全部で20種類近く、128点もの標本を用意しました。

そして、最新技術であるマイクロCTスキャンや、顕微鏡による骨盤の断面の観察を通して、胎児が育つ段階ごとの骨盤の作られ方を詳しく比較したのです。

このように、胚(母親の体内で成長する初期の胎児のこと)をじっくり観察していくことで、これまで知られていなかった骨盤の形が変化する「秘密」を見つけ出せる可能性があります。

もしこれが成功すれば、人類進化の中でも最も大きな謎の一つ、「私たちはどのようにして直立二足歩行を手に入れたのか?」という問いに新たな光が当たるかもしれません。

この謎が解明されれば、私たち人間という生き物の特別さを理解することに一歩近づくことができるのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)