「人類が頂点に立つ」のはもっと後の時代だった?

これまで多くの研究者は、約240万〜140万年前にたいホモ・ハビリスを「最初の石器を使い、肉食獣と対等に渡り合い始めた存在」と位置づけてきました。

しかし実際には、オルドヴァイ峡谷の当時の環境において、ヒョウのような中型~大型肉食獣が食物連鎖で優位にあり、人類はその「獲物」として日々を過ごしていた可能性が高いといえます。

特に、ホモ・ハビリスの身体には樹上生活の名残(木登り適応の証拠)が多く残っており、地上での生存戦略がまだ未発達だったと考えられています。

実際、樹上に逃れることで、ヒョウやライオンの脅威を避けていたとも推測できます。

この事実は「初期人類が食物連鎖の頂点に立つ」というストーリーが、やや“先走り”だったことを示しています。

また、当時のオルドヴァイ峡谷の発掘現場では、ホモ・ハビリス以外のホモ属(ホモ・エレクトス=原人)やパラントロプス属も同時期に存在していたことが分かっています。

今回の結果は、「石器を使った肉食」という進化的転換が、ホモ・ハビリスだけでなく、より進化したホモ・エレクトスのような種で本格化した可能性を示唆しています。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

誰でも最初は初心者ですからね。

はじめましてから始まる狩猟生活ですよ。

一狩り行っとく?になるのはもっと後なのですね。

普通に考えて、武器を作るようになる迄は肉食獣の方が単純に強大で、人類は逃げる方に知能が発達したのでは?

次に獲物の獲得に槍から弓矢の有利さが分かりだして、更にそれが防御にも使えると分かりだした。

落とし穴や網といった捕獲用の罠が天敵の駆除にも使えると分かりだした。

つまり食う為に狩ると食われない為に逃げるが「食われない為に狩る」に進化したという理屈です。

現生人類だって武器を持たずに猛獣の前に出ればいとも簡単に「狩られる」けどね。

ホモ・サピエンスが「狩る側」だと言えるのは、高度な武器や罠を作り使用する能力と、集団で連携して獲物を追い込む戦術が取れるという点に尽きる。つまり、人間にとって「狩るか狩られるか」は今現在も薄氷の上の出来事であって、状況しだいでどちらにも転ぶ。

ましてや石器が作れた程度でなんだと言うんだ?

ホモハビリスとホモエレクトぅスが同時期に共存していたのは何故だ

ホモハビリスだけ先に滅びたのか

手足は猿の様だったのか

教えてください

石の道具で逆転したとは石を使える知能とは猿ほどのものか

化石から歯型が発見されたからと言って、「だから初期人類は狩られる側だった」と論じるのは早計では?

現代でも日本人がクマに襲われたり捕食されたりすることがあるけど、だからといって「現代日本人は被食者だった」「狩られる側だった」という事にはならないでしょう

後は出てきた化石のうちのどれくらいの割合がそのような傷を負っていたかでは

傷のある部分が出てくるかどうかにもよるけど、結構な数のハビリスに歯型があれば、やはり死因のなかでヒョウが大きいのかもしれない

しかも、今のように人類優位の環境(都市、建物、車、銃、肉食獣の減少、人類の増加)と違い、当時は双方の生息域が近く、武器も弱いことから、ハビリスが捕食されていた可能性はだいぶあるのでは

乾燥化によって樹上生活からやむなく草原での生活を強いられた我らの祖先の猿たちが、まだ弓矢や石器も使いこなせないし、チームワークもない状態では、今のサバンナ動画と同じで、ワニやライオンたちの美味しい餌になっていても何ら不思議ではありませんね。火を発明して、初めて猛獣たちから安心して隔離できる環境を得た。狩られる身分から狩る身分にグレードアップしたのはそのときからでしょう。

初期のヒト属がヒョウなどの肉食獣に食べられてたのなんて常識だろ

現生のチンパンジーより肉体的に劣るのに狩る側とかあるわけねえよ

判明とか書かれてもなんか今更感あるね

とっくにサピエンス全史に書かれてる

母数が重要だと思うのですが。10例出土してこの2例が豹の歯型があったとしたら5人に一人なので、豹に捕食されていたと言えるかもしれません。1000例中2例なら何とも言えない様な気がします。母数はいくつだったんでしょうか?

こういう危機的状況が人類の進化を促した要因の一つなんでしょうか。

だとするなら、それを打破したのは正に道具という革新だったのでしょう。旧来の保守的な考えでは危機的状況を打破するには至らない。

昨今はすぐに保守だの革新だのとイデオロギーの話題に結び付けて革新を悪だと決めつける風潮がありますが、人類の本質は革新にこそあるのだと思います。

素手から石器へ。

化石燃料から再生可能エネルギーへ。

変われなければ滅びる。21世紀の今でも、人類はそういう生き物なのでしょう。

何をか言わんや、同じ条件なら現代だって変わらん。

多分いつから優位に立ったかで複数説があり、そのうち1つが否定されたという話なんだろうけど。

ttps://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nyas.15321

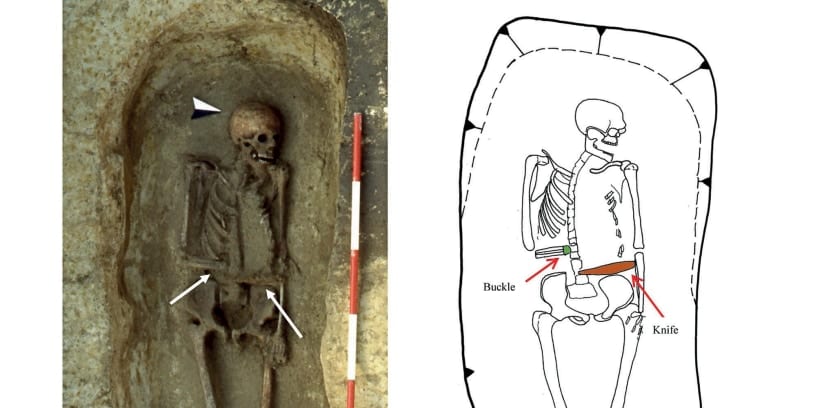

記事にある論文を自動翻訳だがざっと拝見したところ、サンプルがOH7とOH65の2つしか無いようだが?

解析に使用したAIは3種類の様だからまだ良いとは思うけど、たった2体のサンプルで「狩られる側だった事が判明」なんて断言されてもね。

狩り行けば相手だって必死なんだから反撃される事だってあるだろうに。

今でも村に大型肉食動物入り込んで一騒動との話があるのだから、十分な準備なければ人は狩られる側でしょう。

2001年宇宙の旅 では

初期人類はヒョウに怯える

肉食獣は危険だし逃げていたのでは…追いかけてたのは草食動物で、肉食動物と成果を奪い合うこともあっただろうに。

えっ!そんなに不思議なことかな?

少し大きめの猫にすら勝てないのに当たり前の話だろう。

そりゃ捕食された人骨は捕食された跡があるでしょ。自明の理だわ。

大事なのは死者何名のうち何名が捕食されていたか、だよね?

この記事を読んでいると古代ギリシャの海路安全の絵馬の逸話(もしくは第二次大戦の爆撃機の強化の逸話)を思い出すわ

肉食動物同士でも喧嘩負けた後喰われるケースがあるのに、それが何か?

Wikipediaを見ると、現生のヒョウは、ゴリラ・チンパンジー・ボノボの捕食事例があるようです。また、人間の居住地域とテリトリーが重なる場合は犬や人間も襲うとのことでした。狙うのは、衰弱個体や若獣ともありました。またヒョウは、夜行性とのことです。

古代のヒト族が、たとえ骨格ががっちりして筋肉質であっても、若い個体や傷病成人が寝込みを襲われたら、対抗できない場合もあったかもしれません。

それよりも、発見の遺骨10体中2体に噛み跡があったということは、襲われた個体の骨が残りやすいと考えたいです。現生のヒョウは、(ライオンやハイエナ類に横取りされないよう)狩った獲物を樹上に引き上げる性質があるそうです。樹上に遺体の一部でも残れば、乾燥でミイラ化が進みつつ、土壌表面に住むスカベンジャーによる破骨や土壌中の酸による脱灰から逃れて、骨が後世に残りやすかったのかもしれませんね

ゲノムでも検出されなければハビリスが

ホモサピエンスの祖先とは断定できない。

エレクトスは多分間違いないと思うが

二足歩行が人間にとって有利なわけは?四つ足から二足歩行になって早く逃げられるようになったわけでもなく、知能を持って手に得物を持って戦えるようになる前に全滅する。ホモサピエンスは初めから防御や攻撃が出来るようになっていて地上に降り立った。

槍投げはオーバースロー。チンプには無理だね。