宇宙に潜む偏りは錯覚か真実か?最新研究の挑戦

夜空を見上げると、たくさんの星や銀河が美しく輝いていますが、実は私たちの宇宙にはそれだけでは見えない特別な光があります。

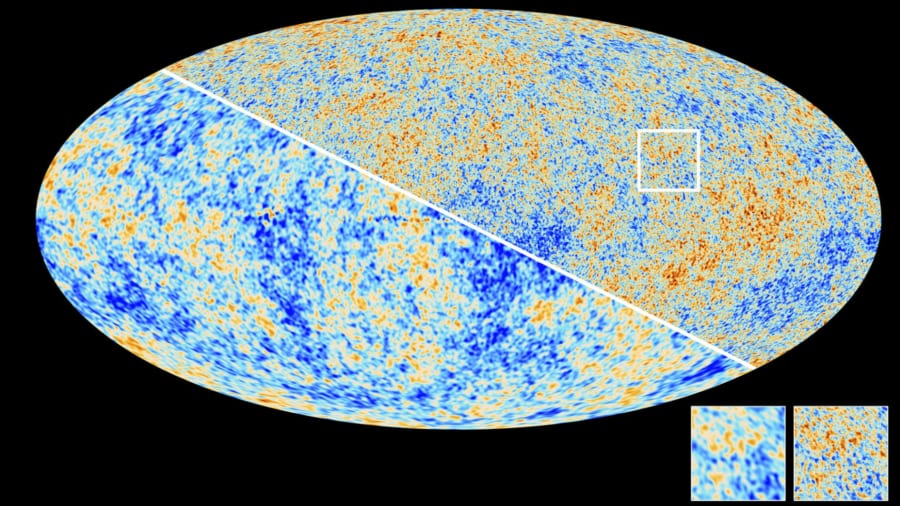

目には見えませんが、宇宙はどの方向を向いてもかすかな光で満たされていて、それをこの記事では「宇宙初期の名残の光」と呼んでいます。

この特別な光は、宇宙が誕生してから約38万年後にはじめて自由に宇宙空間を進めるようになった光の名残です。

言い換えれば、私たちが今見ている宇宙は、この光を通して宇宙が生まれた瞬間の姿をそのまま映していると言ってもよく、非常に神秘的で重要な光なのです。

この「宇宙初期の名残の光(CMB)」は、どの方向を見てもほぼ同じ温度で観測され、その温度は約マイナス270℃と非常に低くなっています。

しかし、まったく同じ温度かというと、実はほんの少しだけですが、温度にわずかな差(ムラ)があります。

この温度のムラは非常に小さいのですが、その中でも特に大切なものの一つがこの記事では「2方向での温度差」と呼ばれるものです。

もっと直感的に表現すると、この「2方向での温度差」とは、宇宙のある特定の方向がほんのわずかに温かく、そのちょうど反対側がわずかに冷たくなっている状態です。

なぜ宇宙にこのような温度のムラが生じているのか、その原因は実は私たち自身にあります。

私たちは普段地球上で静かに暮らしていると感じていますが、地球を含む太陽系全体が、宇宙空間を秒速約370キロメートルという驚異的なスピードで動いていることが分かっています。

ここで重要なのは、高速で動く物体から周囲を見渡すと、進んでいる方向からやってくる光が少し強く見え、逆方向からくる光は少し弱く見えるという「ドップラー効果」と呼ばれる現象が起こることです。

つまり、私たちの太陽系が猛スピードで宇宙空間を移動しているため、「宇宙初期の名残の光」の温度も進んでいる方向とその反対方向とで微妙に違って観測されるというわけなのです。

たとえるなら、私たちが宇宙という海原を駆け抜けるときに生じる「宇宙の風向き」のようなものだと考えるとイメージしやすいでしょう。

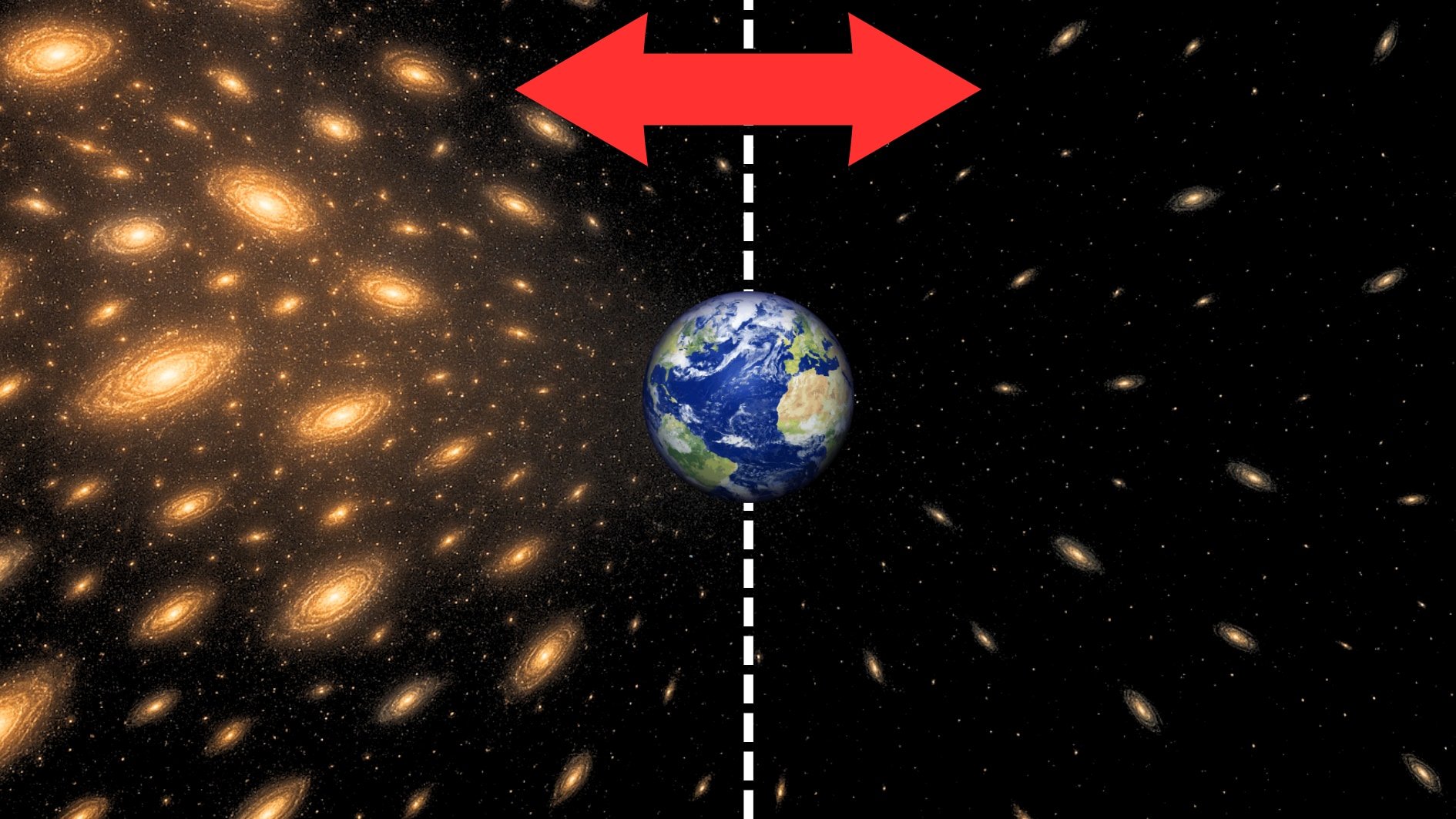

さらに、もし私たちが特定の方向へ非常に速く動いているのなら、進んでいる前方方向では星や銀河の数が多く見え、逆方向では少なく見えるということが起こるかもしれません。

なぜなら進行方向からは光が少し強く、反対方向からは光が少し弱く観測されるというドップラー効果が、星や銀河の見え方にも同じように作用するからです。

これは「運動により起きる銀河数の偏り」と呼ばれる現象です。

実際に私たちが高速で移動することで、宇宙に広がる銀河の数にも偏りが見えるのか、これまでの天文学者はさまざまな宇宙の広範囲を調べる「宇宙の広域観測調査」を行い、実際に銀河の数の偏りがあるかどうかを検証してきました。

ところが、その結果は科学者たちが当初予想していた以上に複雑で謎めいたものになりました。

一部の広域観測調査では、観測された銀河の数に明確な偏りが見つかり、その偏りの強さが運動起源だけでは説明できないほど強い偏りが報告されてきました。

具体的には、NVSSやWENSSの解析では、理論予測を基準にするとおよそ4倍程度の振幅(ゆらぎの強さ)が観測されており、方向はCMBの示す動きと一致するものの、強さだけが過剰という不可思議な結果が示されたのです。

この“過剰傾向”はその後も別の手法や異なる周波数での独立解析でも確認され、常に「予想を上回るゆらぎ」が報告されるようになりました。

この予想外に強い銀河数の偏りから、「もしかすると、宇宙全体が目には見えない巨大な川のような流れの中で、ゆっくりと特定の方向へ流れているのではないか?」という大胆な仮説まで登場しました。

つまり、もしこの強い偏りが本物なら、宇宙そのものが私たちの知らない“流れ”を持っている可能性がある、という「ダークフロー(宇宙の大規模なまとまった運動)」という仮説が議論に浮上します。

しかし、このような仮説や議論には疑問や批判も多くありました。

最近でも、南アフリカにあるMeerKATという非常に高性能な望遠鏡による観測では、銀河の数の偏りの方向や強さが「宇宙初期の名残の光(CMB)」から予測される偏りとおおむね一致する可能性があるという報告がありました。

つまり、私たちが感じる「宇宙の流れ」という現象が本当に実在するのか、それとも単に望遠鏡の観測方法によって生まれた錯覚や誤差にすぎないのかは、現在でもはっきりしていません。

こうした謎と混乱が残るなかで、今回の国際的な研究チームはもう一度、新しい視点でこの問題に挑みました。

特に重要なポイントとして、過去の研究が十分に考慮していなかった課題があります。

それは、「非常に大きな銀河が、望遠鏡には複数の電波源(電波を出すポイント)として数えられてしまい、本来の銀河の数よりも過剰に多く見えてしまう問題」です。

この現象は専門的には「オーバーディスパージョン(過剰なばらつき)」と呼ばれています。

研究チームは、この銀河数の過剰なばらつきを統計的に適切に補正できる新しい手法を開発しました。

はたして、この新たな統計手法を使って銀河を丁寧に数え直すことで、宇宙に未知の流れが存在するという謎に迫れるのでしょうか?

それとも、この偏りはすべて観測方法による錯覚にすぎないという結論に落ち着くのでしょうか?

こうして研究者たちは、この壮大な謎を解き明かす重要な手がかりを、この膨大な銀河データと新しい統計手法に託したのです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)