電波で暴く、宇宙の隠れた偏り

今回の研究チームが挑んだのは、「宇宙に本当に偏りがあるかどうか」を精密に確かめることでした。

そのために、これまでとは少し違った新しい方法を使いました。

宇宙の銀河の分布を調べるとき、天文学者はまず空を「マス目」のように細かく区切って、それぞれのマスにどれだけの銀河があるのかを数えます。

この銀河の数え方に、これまでは主に「ポアソン分布」という統計方法を使ってきました。

ポアソン分布は簡単に言うと、「ある場所にランダムにモノをばらまいたときに、どのような偏りが生じるか」を調べる方法です。

たとえば、サイコロを何度も投げたときに、特定の目が出る回数にどれくらいのばらつきが生じるかを考える際にも使われています。

この方法は銀河が「ランダムに均一に散らばっている」という前提ではうまく機能します。

ところが実際の宇宙では、銀河の散らばり方はそんなにシンプルではありませんでした。

宇宙にはとても巨大な銀河があり、それらは複数の強い電波を放つ場所(電波源)を持っています。

つまり、一つの巨大な銀河が望遠鏡では複数の電波源に見えるため、「実際の銀河数よりも多く数えてしまう」という問題が生じてしまうのです。

専門的には、このように数が実際よりも多く数えられることによるばらつきを、「オーバーディスパージョン(過剰なばらつき)」と呼びます。

しかしこれまでの方法(ポアソン分布)では、銀河数のばらつきを正しく扱うことが難しかったのです。

そこで研究チームは、この複雑なばらつきをうまく考えられる新しい統計方法として、「負の二項分布」というものを導入しました。

これは簡単に言うと、従来手法(ポアソン分布)よりももっと柔軟で複雑なばらつきを扱える統計のモデルです。

この新しい方法を使うことで、「一つの銀河が複数あるように見える」という問題を正しく計算に含めることができるようになったわけです。

研究チームは、この新しい方法を使って実際に宇宙の偏りを調べるために、世界中の3つの大規模な電波望遠鏡のデータを使いました。

ひとつはヨーロッパで行われた「LoTSS-DR2」という観測データで、低い周波数(144MHz)の電波を使い、北半球の広い範囲にある約440万個もの銀河を観測したデータです。

もうひとつは、アメリカの有名な「NVSS」という観測データで、比較的高い周波数(1.4GHz)の電波を使い、全天の約80%もの広大な範囲で銀河を調べたものです。

最後はオーストラリアの「RACS-low」というデータで、887MHzという中間的な周波数を使い、南半球の銀河を広く観測しています。

これら3つの望遠鏡のデータを組み合わせることで、これまでにないほど広い範囲で、しかも詳細な宇宙の観測が可能になりました。

そして、実際に銀河の数に偏りがあるかどうかを、この新しい統計方法を使って慎重に調べました。

すると驚くべき結果が得られました。

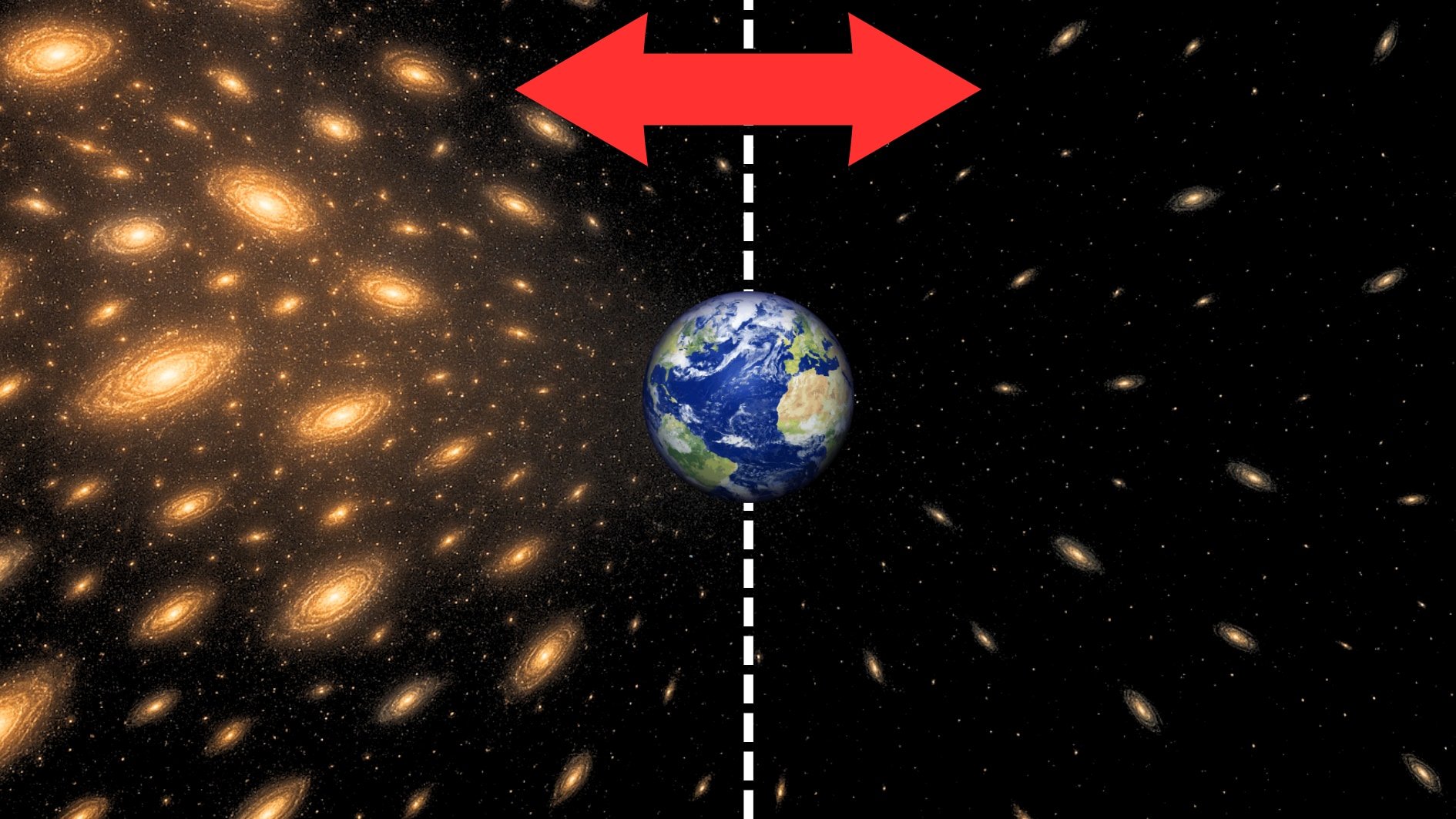

宇宙の銀河数の偏りは、従来の理論が予測する偏りよりも約3.7倍も大きいという、予想をはるかに超えた結果が出たのです。

従来の理論的な予測とは、私たちの太陽系が一定の速度で宇宙を動くことで銀河が偏って見える、その予想される値のことです。

つまり、今回の観測で見えた大きな偏りを、「太陽系の動きだけ」で説明しようとすると、私たちが知っている現在の太陽系のスピードよりも遥かに速く、光の速さの0.4%ほどのとてつもない速度で動いている必要があります。

(※現在の太陽系が宇宙マイクロ波背景放射(CMB)に対して動いている速度は約370km/sであり、光速の約0.123%に過ぎません。)

さらに重要なのは、この偏りの「向き」が、宇宙初期の名残の光(CMB)の観測から推定された太陽系の運動方向と非常によく一致していたことです。

つまり、偏りの方向そのものは理論通りであり、予想と違っていたのはその「強さ」だけだったのです。

言い換えれば、私たちが知っている方向への偏りは間違っていないが、その偏りの強さがこれまでの予測を大きく上回っている、という不思議な状況なのです。

研究チームはこのような方法で、電波観測だけを使って、銀河数の偏りを非常に高い精度(約5.4シグマ:偶然の可能性が極めて低いことを示す値)で示すことに成功したと報告しています。

これは単なる偶然やエラーでは説明が難しいほどの強いシグナルであり、とても意義のある重要な発見だと研究チームは考えています。

今回の発見は、宇宙がどの方向でも同じだという宇宙論の基本的な考え方に対して、重大な疑問を投げかける可能性があります。

また、この結果は、他の研究者が異なる望遠鏡や方法で観測した赤外線クエーサーという遠方銀河の観測結果とも一致しており、観測方法だけが原因で生じた誤差という単純な説明では理解しにくい状況になっています。

言い換えると、この結果が示唆するのは、私たちが知らない宇宙の偏りが本当に存在するかもしれないという、これまでとは違った新しい宇宙の姿なのです。

もちろん、この結果だけですぐに宇宙の常識が変わるわけではありません。

これからさらに観測技術が発展し、新しい巨大電波望遠鏡「SKA(スクエア・キロメートル・アレイ)」などが稼働すれば、宇宙の偏りをもっと正確に詳しく観測できるようになると期待されています。

さらに、この研究データや解析方法はすべて公開されているため、世界中の研究者が独自に検証することができます。

こうした研究がさらに積み重なれば、宇宙の真の姿がもっとはっきりと見えてくるでしょう。

宇宙に本当に未知の偏りが存在するのか、それとも私たちがまだ知らない仕組みが働いているのか。

宇宙の真実に一歩近づくワクワクするような謎解きの旅は、まさにこれからが本番なのです。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)