ブラックホール間は『イモムシ型ワームホール』で結ばれている

普通のブラックホールでもワームホールができるのか?

これまでブラックホール同士が量子もつれで繋がる可能性について話してきましたが、実際に確かめるためには、まず科学者たちが理論的な「実験」を行う必要があります。

とはいえ、ブラックホールを宇宙から持ってきて実験室に並べることは当然できません。

そこで研究チームは、ブラックホールを「数学的な模型」として理論的に再構成しました。

ブラックホールは強力な重力で周囲の物質や光を飲み込みますが、これを数学的に表現すると、とても複雑な「量子システム」となります。

特に、ブラックホール同士が量子もつれの関係を持つ場合、その内部は「完全に整った状態」よりも、むしろ「無秩序で乱雑な状態」になりやすいことが予想されます。

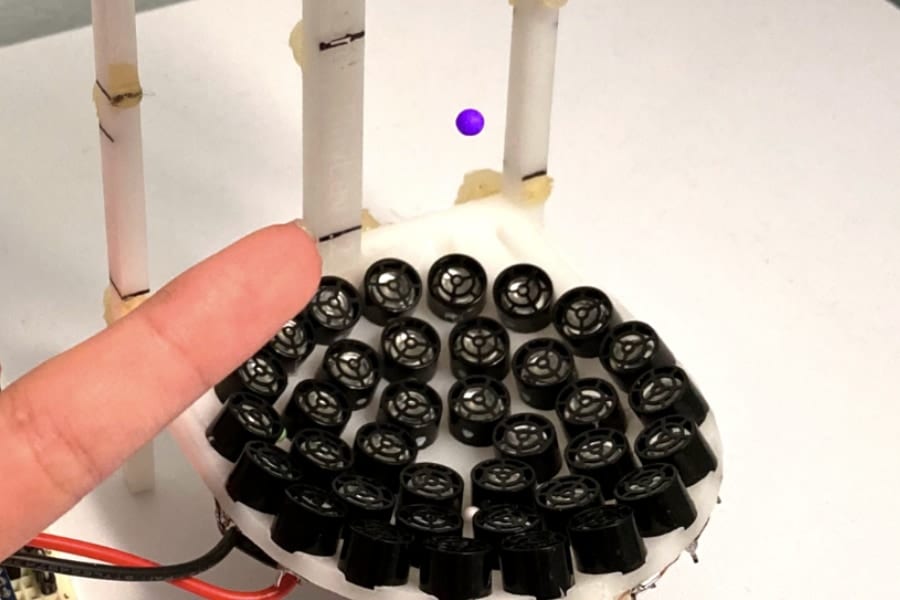

そこで研究者は、この複雑さをうまく再現する方法として「ランダム量子回路」という考え方を使いました。

普通のコンピューターが0と1を順番に処理して計算するのに対し、量子コンピューターは0と1が同時に重なり合ったり(重ね合わせ)、2つ以上の量子が互いに瞬時に連動したり(量子もつれ)という特殊な性質を利用して、非常に複雑な計算を行います。

この量子回路に、さらに「ランダム」という要素を加えます。これは具体的には、量子ビットをランダム(無作為)に揺さぶったり、ランダムに量子ビット同士をもつれさせたりするという方法です。

まるで、袋にたくさんのボールを入れて、激しく揺さぶって混ぜているような状態だと思ってください。

そうすると、中身はとても複雑で、何が起きているのか見ただけでは簡単には分からなくなります。

実は、ブラックホールの内部もこれと似たような状態になっているのではないかと考えられています。

ブラックホールの内部では、情報が極端に複雑に絡み合い、激しく混ざり合っていると想像されます。

つまり「ランダム量子回路」は、ブラックホール内部の複雑さや乱雑さを人工的に作り出し、ブラックホール内部で実際に起きているであろう「量子的な現象」をコンピューター上で再現するのに打ってつけの模型というわけです。

しかし、ただランダムに揺さぶり続けるとブラックホールの状態が平衡を保てなくなるおそれがあります。

そこで重要なのが、「漸進冷却」という方法でした。

これは揺さぶりを加えた後に、ブラックホールを少しずつ安定させる作業を繰り返すことで、完全に崩壊しない程度のバランスを保つ工夫です。

このように、ランダムな揺さぶりを与えつつも、少しずつ安定状態を保つことで、ランダム量子回路は乱雑で複雑な量子もつれ状態に徐々に落ち着いていきました。

研究チームは、この方法で作り出した複雑な量子もつれ状態が実際にどのような特徴を持つのかを理論的に解析しました。

その結果、実際にブラックホール同士が自然に作ると考えられている複雑で乱雑な「量子もつれ状態」を理論的に作り出すことに成功したのです。

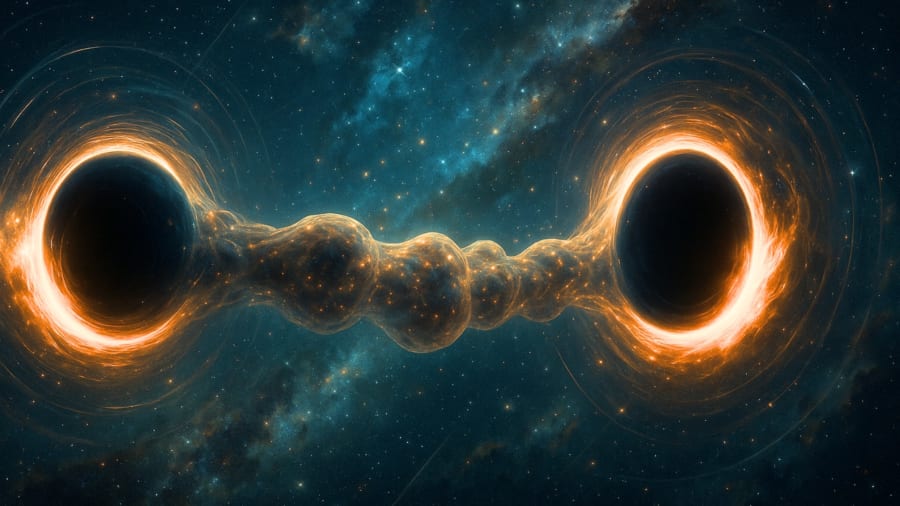

そして、その「乱雑な量子もつれ状態」の中身をさらに細かく分析してみると、驚くべきことに2つのブラックホールを結ぶ「時空トンネル(ワームホール)」を示す存在が方程式から浮かび上がってきたのです。

しかし、それは映画や小説に出てくるような、きれいで整った通路ではありませんでした。

実際の姿は、でこぼこで不均一なかたまりをたくさん含んだ、まるで「イモムシのような」複雑な形状だったのです。

研究チームはこの特徴的なワームホールを、「ERキャタピラー(アインシュタイン・ローゼン芋虫)」と名付けました。

なぜこのような複雑な構造になったのでしょうか?

研究者によると、このワームホールが複雑になるのは、まさに量子状態が「乱雑で無秩序」であるためです。

理論的な解析によって、ブラックホール内部の物質が不均一に分布し、その結果、トンネルは「滑らか」ではなく「節くれ立った」形になってしまうことが分かりました。

しかし驚くことに、このデコボコした構造こそが、ワームホールの形成において重要な役割を果たしていました。

物質が均一ではなく不規則に詰まっていることで、トンネル全体が不均一な物質に支えられた構造となり、存在し続けることができたのです。

さらに研究者は、こうした不均一性を意図的に加えることで、ワームホールが従来の理論で想定されていたよりも長くなることを確認しました。

また興味深いことに、研究者たちは、このワームホールの「長さ」が、量子状態の「乱雑さ(ランダムさ)」とぴったり対応していることも突き止めました。

つまり、量子の乱雑さが大きくなるほど、ワームホールはどんどん長くなるという定量的な関係が見つかったのです。

この発見は、量子もつれ状態の複雑さ(乱雑さ)と、時空の構造(幾何学的長さ)が直接つながっている可能性を示しています。

難しい言葉で言えば「複雑さ=幾何学」という関係ですが、シンプルに表現すると、「量子の世界の乱雑さが、そのままワームホールを作っている」という驚くべき結果です。

つまり、「量子の乱雑さ」があるからこそ、ワームホールが安定するという、これまでとは逆の発想が示されたのです。

では、この意外な発見は、私たちの宇宙の姿についてどのようなことを語っているのでしょうか?

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)