Point

■鳥の卵の色の違いが気温に関係している可能性が浮上

■日射量が少なく寒冷な地域で繁殖する卵ほど色が濃く、日射量が多く温暖な地域で繁殖する卵ほど色が薄くなる

■胚は一定の温度下に保たれる必要があるが、それ自体は温度調節機能を備えていないため、寒冷地域では色が濃く熱を吸収しやすい卵が生存に有利

鳥の卵の外見は実に千差万別です。身近なものだけでも、ニワトリの卵のように真っ白や赤褐色のものもあれば、ウズラの卵のようにまだら模様のものもあったりと、バリエーションに富んでいます。

最近の研究で、鳥の卵の色の違いが、気温に関係している可能性が明らかになりました。米ロングアイランド大学のダニエル・ハンリー博士らによる論文が、雑誌「Nature Ecology and Evolution」に掲載されています。

https://www.nature.com/articles/s41559-019-1003-2.epdf

寒い場所では濃く、温かい場所では薄く

鳥の卵の外見は、緑色を帯びた色素と赤茶色を帯びた色素の2つの色素が元となって生じます。これらの色素と、同じく卵の殻に含まれる炭酸カルシウムの比率に応じて、濃い青、緑がかった白、茶色など、多様な色が現れます。

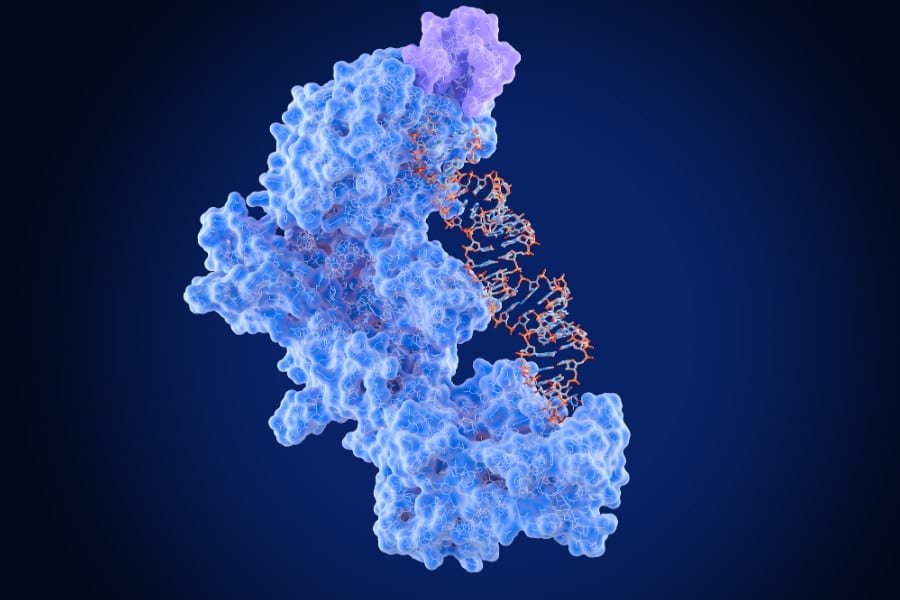

卵の見た目の違いをもたらす因子が何なのかについては、これまでも多くの議論が繰り広げられてきました。「捕食者から身を守るためにカモフラージュをする」「胚のDNAに対する紫外線の悪影響を軽減する」「自分たちの卵であることを認識しやすくする」「色の違いによって異なる抗菌作用がある」など、説はさまざまです。

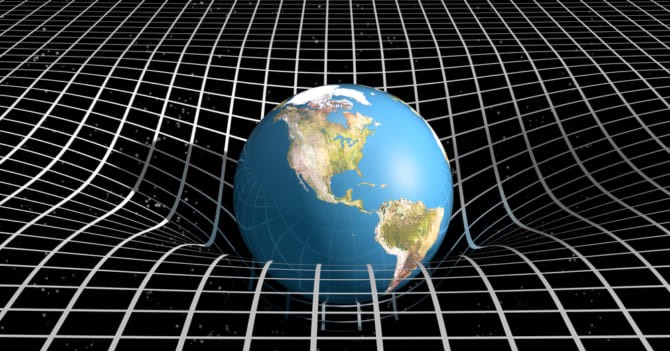

特に地域レベルではこれらの因子が役割を担っている可能性が高いものの、研究チームは、グローバルな物差しで見た時に鍵を握る因子は「気温」であると論じています。

ハンリー博士らは、世界各地から集めた643種の鳥の卵の色と明度を分析し、それぞれの種の繁殖範囲を調べました。そして、これらのデータを元に、地域と卵の色・明度を示す地図を作成しました。

その結果、日射量が少なく寒冷な地域で繁殖する卵ほど色が濃く、日射量が多く温暖な地域で繁殖する卵ほど色が薄くなる傾向が明らかになりました。前者には茶色味が強い卵が多く、後者には茶色から青に至るまで多様な色の卵が見られました。この傾向は、さまざまな巣のタイプを考慮に入れた場合にも確認できました。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)