小さな魚が見つけた意外な守護者

魚が自分で「お守り」を持ち歩くなんて、なかなか想像できない光景です。

しかし、広く深い海の中で小さな魚の赤ちゃんたちが生き残ろうと必死になった結果、この驚きの作戦が生まれたのかもしれません。

私たちがよく知る魚とイソギンチャクの関係といえば、カクレクマノミをすぐ思い浮かべますよね。

映画『ファインディング・ニモ』の主人公「ニモ」でおなじみの、あのオレンジ色の小さな魚です。

カクレクマノミはサンゴ礁の海で暮らしていて、刺す能力をもったイソギンチャクの中に隠れることで敵から身を守っています。

毒針を持ったイソギンチャクを「家」として利用することで、安全な場所を確保しているんですね。

しかし、これはあくまでサンゴ礁や岩場の話です。

サンゴ礁は生き物たちが暮らすための隠れ場所が豊富ですが、外洋と呼ばれる広大で深い海の表面近くには、そんな都合のいい「家」になる場所はありません。

外洋は基本的に開けていて、隠れ場所がほとんどない世界です。

そんな外洋の厳しい環境で、幼い魚たちはどうやって身を守るのでしょうか?

実はこれまでにも、幼魚たちがクラゲなどの漂っている生き物に隠れて敵から逃れていることが報告されてきました。

少なくとも21科の幼魚が、クラゲやそれに似た漂う生き物を「動く隠れ家」として使うことが知られています。

ところが、この幼魚とクラゲの関係は、片利共生(へんりきょうせい)という一方的な関係だと考えられてきました。

片利共生とは、片方だけが利益を得て、もう片方には特にメリットもデメリットもない関係のことです。

幼魚はクラゲに隠れることで敵から身を守れるので得をしますが、クラゲ側は特に幼魚から得るものはありません。

むしろ、幼魚がクラゲをかじって食べてしまうことすらあるのですから、クラゲにとっては「食べ放題にされて迷惑だ」と感じる場合もありそうです。

さて、ここまでの話は、幼魚がクラゲなどの生き物に「隠れている」というだけでしたが、幼魚がイソギンチャクの幼生を自ら「持ち歩く」ことはないのでしょうか?

実は近年、この驚きの関係の手がかりを与えてくれたのが「ブラックウォーターダイビング」という新しい調査方法です。

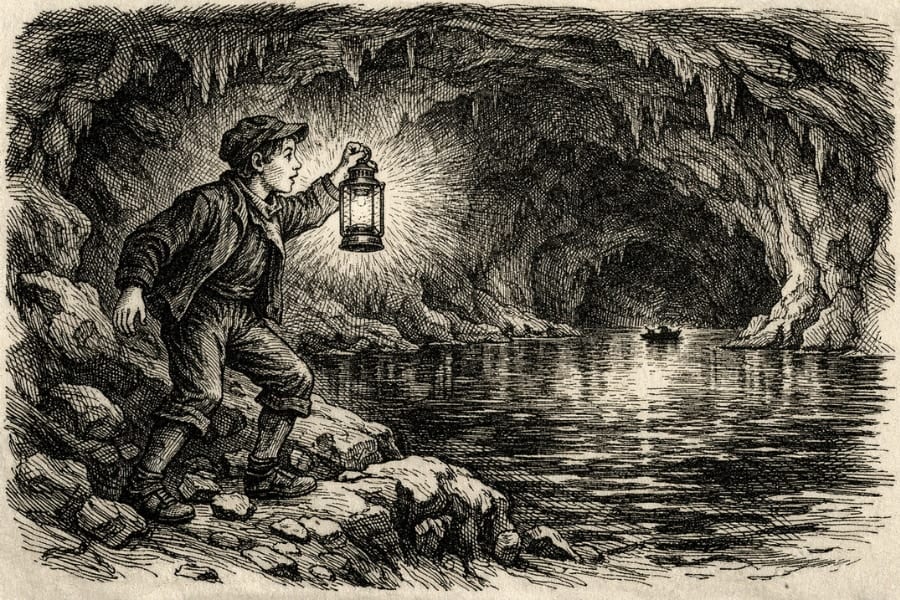

ブラックウォーターダイビングとは、真っ暗な夜の外洋に潜って、ライトを当てながら小さな生き物を撮影する潜水方法です。

夜になると、多くのプランクトンや魚の幼生が暗い海の浅いところまで浮かび上がってくるため、夜の海はまるで「真っ暗な動物園」のような世界になっています。

こうした小さな生き物たちは昼間は見つけることが非常に難しいため、ブラックウォーターダイビングで初めて観察されるケースが増えているのです。

この方法で撮影された写真を研究者たちがじっくり分析したところ、外洋の幼魚がイソギンチャクの幼生を口にくわえたり、体のそばに置いたりして一緒に漂っている奇妙な様子が写っていたのです。

これを見た研究チームは「これは新しい関係なのではないか?」と考え、正式にこの関係を記録して報告することを目指しました。

まずは、実際にそうした関係が外洋で観察されたことをきちんと報告することが大切です。

さらに、幼魚とイソギンチャクがお互いに利益を得ている「相利共生(そうりきょうせい)」という関係になっている可能性を、ひとつの仮説として提案することが目的でした。

では、本当に幼魚はイソギンチャクを利用して敵から身を守れるのでしょうか?

そして、もしそうなら、イソギンチャク側にも何らかのメリットがあるのでしょうか?

これらの興味深い謎を明らかにするために、研究チームは外洋の不思議な世界にカメラのレンズを向けたのです。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)