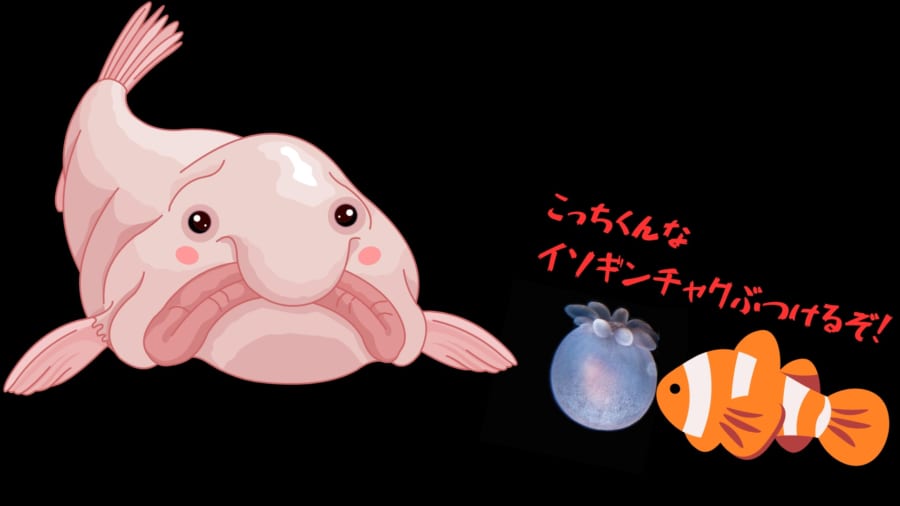

まとめ:幼魚とイソギンチャクの新たな関係—これは「相利共生」なのか?

今回の研究を通して、小さな魚たちが外洋という過酷な環境の中で、生き延びるための意外な戦略を持っていることが示されました。

それはまるで、自分で武器を選び、装備するような、巧みでユニークな行動でした。

実は今まで、イソギンチャクと魚の関係はサンゴ礁などの限られた場所でのものだと考えられてきました。

しかし、今回の発見によって、広い外洋という「隠れ場所がほとんどない世界」でも同じような戦略が観察によって示されたのです。

幼魚たちは「刺す能力」を持った小さなイソギンチャクを自ら持ち歩くことで、自分自身を敵から守る方法を見つけ出していました。

それは言ってみれば「小さな魚が毒針つきの護衛を連れて歩く」ようなものですね。

今回の発見は単なる珍しい行動の目撃報告にとどまりません。

生き物たちが自分の身を守るためにいかに創造的な戦略を進化させるか、その一端を私たちに教えてくれる貴重な例なのです。

これまで、幼魚たちが身を守る方法としてよく知られていたのは、クラゲなど漂う生き物に単純に隠れるというものでした。

しかしこの研究では、幼魚たちが積極的に生き物を選び、それを利用しているように見えるという点で、従来の知見とは明らかに違っています。

この違いはとても重要で、これまでの受動的な防御方法に対して、能動的に見える防御方法という新しい可能性を提起しているのです。

また、研究チームはさらに面白い仮説も提示しています。

それは、この関係が単に魚だけが得をする「片利共生(へんりきょうせい)」ではなく、両方にメリットがある「相利共生(そうりきょうせい)」かもしれないということです。

もし幼魚がイソギンチャクの幼生を連れて泳ぎ回ることで、幼生の方も新たな場所にたどり着きやすくなればどうでしょうか。

普段は自分ではほとんど動けないイソギンチャクの幼生にとって、魚の移動に便乗するのは「新しい場所を見つけるチャンス」を得たようなものかもしれません。

これはあくまで仮説ですが、とても興味深い提案で、さらなる研究によって詳しく検証される価値があります。

もちろん、今回の研究にはいくつかの限界もあります。

たとえば、観察された例の数はまだ少なく、この現象が一般的なものなのか、偶然の産物なのか、はっきりとは言えません。

また、幼魚がどれくらいの時間イソギンチャクを持ち歩くのか、本当に捕食者からの防御に役立つのかといった具体的なデータは、まだ十分ではありません。

ここで提示された相利共生という仮説を実証するには、さらなる詳しい観察や実験が必要なのです。

しかし、だからといって今回の発見が重要でないわけではありません。

これまで見えていなかった外洋の「知られざる生態系」の一部を写真で捉えたこと自体、極めて貴重な成果です。

こうした写真記録は、研究者や科学者だけでなく、一般の人々やダイバー、水族館や教育現場にも新しい視点を与えるでしょう。

特にダイビングを趣味とする人にとっては、自分が潜っている海が実は未知の生物同士の不思議な関係であふれていると知ることは、大きな喜びと驚きをもたらすに違いありません。

また、この研究の背後にある「ブラックウォーターダイビング」という新しい観察手法の重要性も見逃せません。

従来の標本採集や調査手法では決して見ることのできなかった生物の生きた姿や行動を、鮮明な写真で記録することができました。

こうした新しい技術が、今後さらに海の生き物に関する発見を加速させていくことが期待されますね。

記事内の誤字を修正して再送しております。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)

R-TYPEのフォースみたいな。

敵にえいっと投げつけてダメージ、敵の攻撃をそれで受けて防御。

唐辛子の例えはわかりやすい。むしろ天敵を殺さない程度の学習させる方が良いのかな。

にしてもよく共生なんてするように進化したなぁ。。

稚魚や幼魚も遊泳力は弱いという点ではプランクトンであり、刺胞動物幼生の水平拡散にはあまり役立たなそうに思えます。

他方、刺胞が万が一、口内や(ひっかけている)ヒレに向かって発射されたら痛いでしょうから、刺胞動物幼生の刺胞は大したことないのでしょう刺胞は、餌となるケンミジンコ類などより小さな獲物に有効なちゃっちいもので、幼魚や稚魚も刺されて痛くないし、防御にも効いてないかもしれません。

そこで、共生の別の利得として次の3案をひねり出しました。

1.刺胞動物幼生の刺胞攻撃で弱って動きが鈍くなった微小動物プランクトンをかっさらう鵜匠的戦術。

2.ケンミジンコなどの微小動物プランクトンは、昼は深く沈み、夜間に海面近くまで登ってきます。刺胞動物幼生も24時間効率よく捕食するために類似の下降/上昇パターンを有しているでしょう。稚魚は浮袋が未熟で浮力調整ができないので垂直方向の移動を効率よく行えないしれません。そこで、刺胞動物をかかえて「ダイバー推進機」として鉛直方向の移動に利用しているかもしれません。

3.浮袋が未熟な稚魚・幼魚は、お腹が海面を向く転覆病リスクをかかえています。ヒレを動かして動的にピッチバランスを取り続けるよりも、スタビライザーとして刺胞動物幼生を抱え込み、姿勢維持にかかるエネルギーを節約している、