エゾウイルス熱の感染状況と症状

研究チームは、過去にも同様の症状の患者がいなかったかどうか、北海道立衛生研究所が保有する248の検体を調査しました。

検体というのは、診療目的で採取された、血液・髄液・尿などのことです。

調査された検体は、いずれも2019年及び2020年の2名の患者同様にマダニに噛まれた後、発熱などの感染症を発症したことが疑われていました。

結果、このうちの5人の検体からエゾウイルス遺伝子の陽性反応が確認されたのです。

もっとも古い検体は2014年のものでした。

つまり、これまでの報告を合わせるとこの新種ウイルスには、2014年から2020年までの間に少なくとも7名の感染者が発生していたことになります。

これらの感染者に共通するのは、5~8月にマダニに刺されており、それから数日~2週間で発熱や食欲不振の症状が始まっています。

この7名はいずれも、北海道内での感染が疑われていて、病院にかかった際には血小板減少や白血球減少、肝臓機能検査の異常値といった症状を示していました。

また筋肉痛の症状も確認されています。

感染した7名はいずれも回復して退院しており、うち4名からは回復後にエゾウイルスに対する抗体ができていたこともわかっています。

研究チームは、このウイルスが北海道の地域でどの程度広まっているかを確認するため、抗体検査法という方法を用いて、北海道内の野生動物におけるエゾウイルスの抗体調査を実施しました。

するとエゾシカで 0.8%(785 個体中6個体,2010 年〜2019 年),アライグマで 1.6%(182 個体中3個体,2017 年〜2020 年)の陽性個体が見つかったのです。

また、北海道内のマダニに対してもエゾウイルス遺伝子調査が実施されました。

するとオオトゲチマダニ,ヤマトマダニ,シュルツェマダニでそれぞれ,3.7%(4/108 個体),1.9%(4/213 個体),1.3%(2/156 個体)が陽性とわかりました。

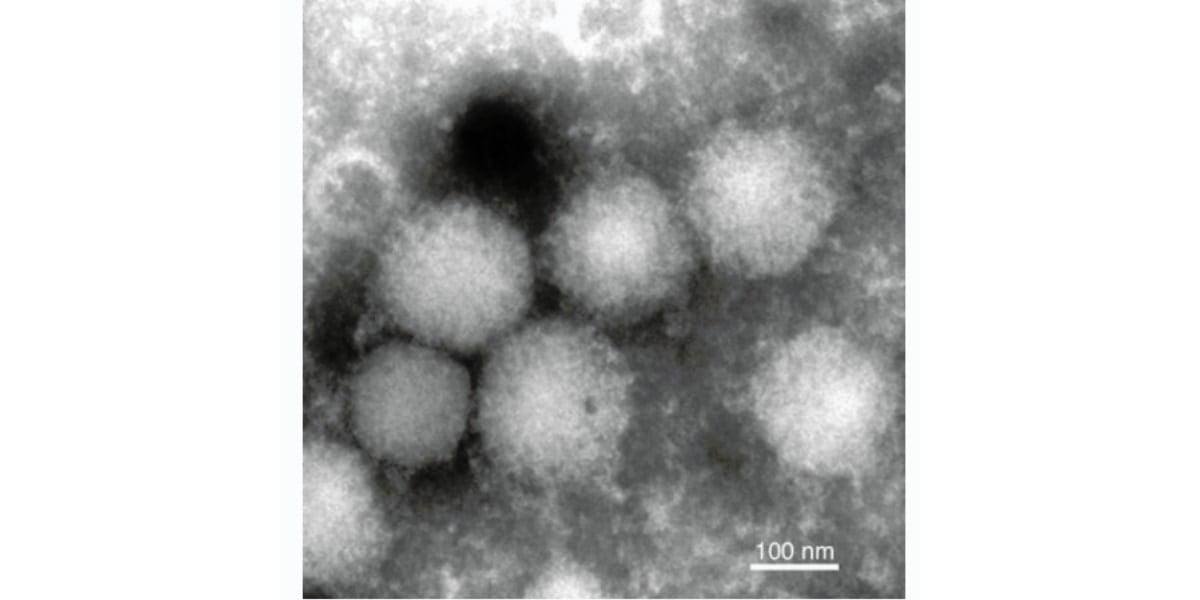

こうした結果から、エゾウイルスは他のナイロウイルス同様にマダニによって媒介されており、すでに北海道内に定着していると考えられます。

ナイロウイルスによる感染症は、中央アジアやアフリカ、中国などで報告されていましたが、日本国内で確認されたのは今回のエゾウイルス感染症が初めてです。

今回の調査は北海道のみで行われていますが、研究者は現在未発表の研究において、本州の野生動物からエゾウイルス特異抗体が確認されていると述べていて、北海道以外の地域でもこの感染症は発生する可能性があるようです。

エゾウイルスという名前は、最初にウイルスが発見された地域の地名を付けるという命名則の慣習に従ったもので、北海道だけに生息するウイルスという意味でないことには注意しましょう。

現在のところ、エゾウイルスに感染して死亡した患者は確認されておらず、最初に報告されている2名の患者も後遺症なく退院しています。

ただ、まだ確認されている症例数が少ないため、病気の進行や重症度などについては不明確な点が多いようです。

新しいウイルスが確認されたとはいえ、気づいていなかっただけで以前から存在していたウイルスのため、この報告でいきなり北海道を訪問することの危険性が高くなるわけではありません。

あまり大げさに気にする必要はないでしょうが、マダニがさまざまな未知の病気を媒介する恐れが高いことは、今回の件からも明らかなので、森を歩くときは噛まれないように注意しましょう。

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)