なぜ視覚に着目したのか?

統合失調症の患者は、視覚的な刺激の処理に異常を示すことが知られています。

これまでの研究で、コントラスト(明暗の差)を検出する能力が低下している可能性が指摘されてきました。

コントラスト感度は、物の輪郭や細部を識別するために不可欠な視覚機能のひとつです。

この能力が低下すると、顔の認識や動いている物体の把握が難しくなる可能性があります。

しかし、コントラスト感度の異常が、統合失調症の神経機構の異常とどのように関連しているのかは、まだ十分に解明されていません。

今回の研究は、統合失調症の患者が本当にコントラスト感度の低下を示すのか、またその低下が病気そのものによるものなのか、服薬の影響によるものなのかを明らかにすることを目的としました。

ではどうやってその問題を明らかにするのか? 今回の研究では、過去の関連研究を体系的にまとめたメタ分析を実施しました。

46の研究を精査し、統合失調症患者と健常者のコントラスト感度を比較したのです。

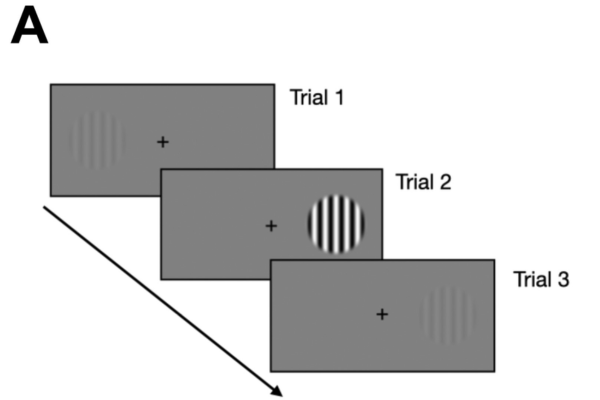

対象となった研究のほとんどが慢性の統合失調症患者を扱ったものであり、また、空間周波数(視覚刺激の細かさ)がコントラスト感度に与える影響も調査されました。

これは、粗いパターン(低空間周波数)と細かいパターン(高空間周波数)の識別能力に違いが出ているかという検査です。

例えば、大きな白黒の縞模様(低空間周波数)と、細かい縞模様(高空間周波数)の判別能力を見れば、物の形を正確に捉えるなどの視覚処理に問題が起きているかどうか調べることができます。

また、服薬の影響を評価するため、抗精神病薬の投与量とコントラスト感度の関係も分析しました。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)