コバンザメの驚異的な“吸着”構造とは?

コバンザメは、「サメ」という名前がついていますが、実際にはスズキ目コバンザメ科に属する硬骨魚類です。

熱帯から亜熱帯の海に広く分布し、体長は30cmほどのものから1mを超えるものまでさまざま。

最大の特徴は、頭の上にある楕円形の吸盤です。

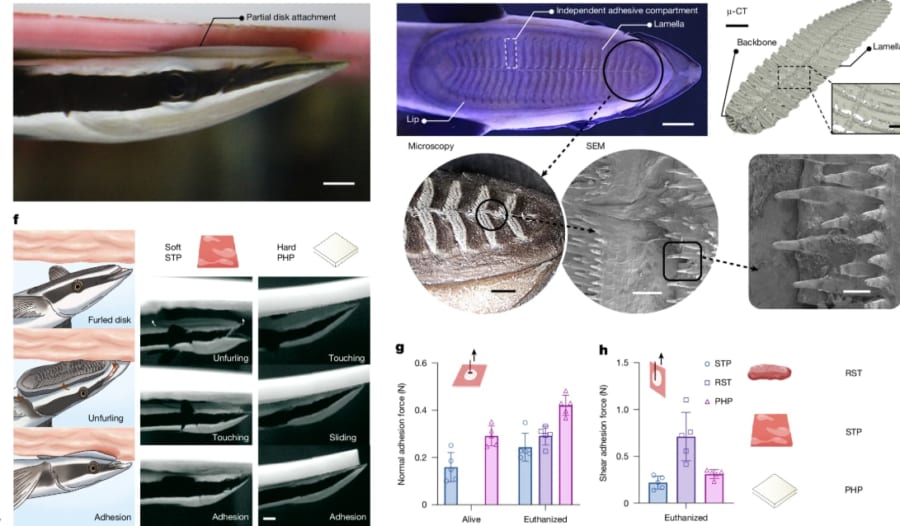

この小判型の大きな吸盤には、板状の横縞(隔壁)が15〜28枚ほど並んでおり、水曜生物などに触れると、これら隔壁が垂直に立ち上がります。

そのことが吸着部の体積を増やすことになり、真空状態のように圧力を下げ、強い吸着力を生みます。

しかもこの構造、単純な吸盤とは違って水中や移動中の環境でも剥がれにくいという特性を持っています。

そしてコバンザメは、サメやウミガメ、クジラ、さらには人間のダイバーにまで貼り付くことで、「ヒッチハイク生活」を行います。

相手からの移動や食べ残しのおこぼれ、外敵からの保護など、さまざまな恩恵を受けて生き延びているのです。

こうした習性を人間の世界に当てはめて、「人気者にすり寄るコバンザメ」などとして軽蔑の意味を込めた比喩表現として用いられることがあります。

しかしその吸着力は、“電力も化学反応も使っていない”という点で興味深いものです。

構造的な工夫だけで、水中でも強固に張り付けるという点に、MITの研究者たちは注目しました。

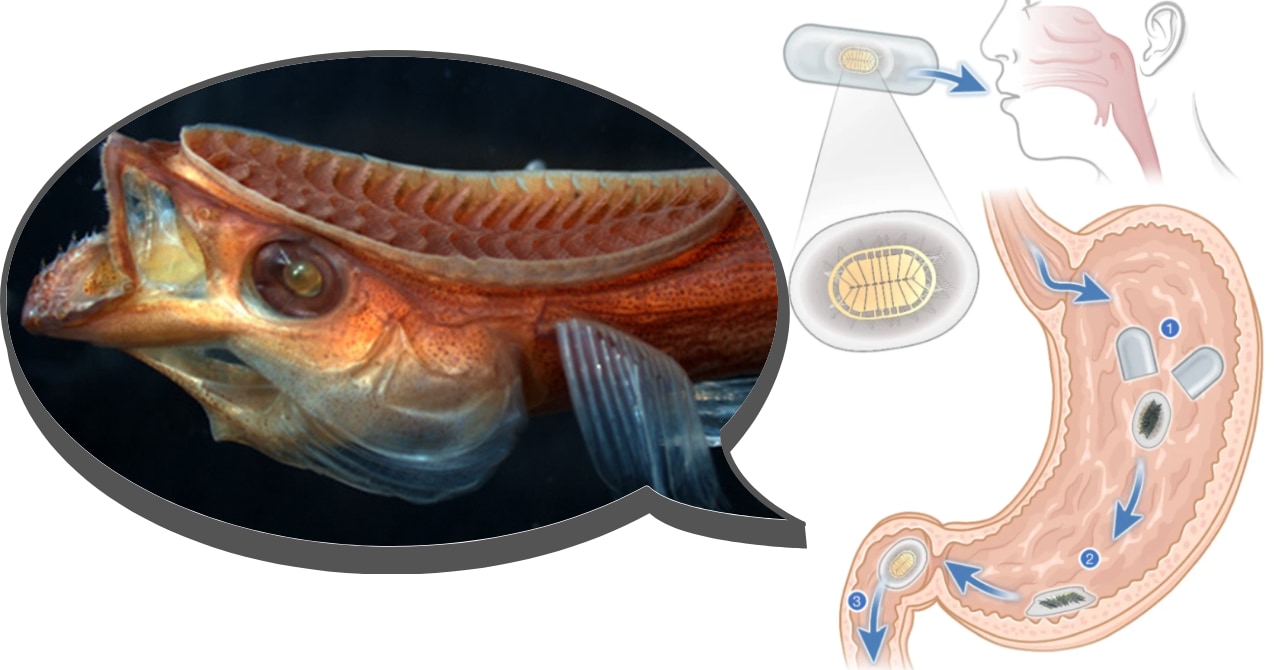

研究チームは、さまざまなコバンザメ種の吸盤を比較し、柔らかい表面に最適な構造を特定。

それを応用したのが、次に紹介する新型デバイス「MUSAS」です。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)