宇宙の隠れた危機:真空崩壊

宇宙は、あらゆるエネルギー状態のうち「いちばん低い」場所に落ち着いているように見えますが、実はもう少し高いエネルギーに閉じ込められているかもしれない――このような“本当は完全に安定ではない”状態が「偽の真空」と呼ばれます。

たとえば、鍋の中にある汲んだばかりの水を想像してみてください。

鍋の中の水は室温で一見安定して見えますが、外部環境(温度や圧力など)がガラッと変われば、急に冷水になったり、さらに低いエネルギー状態である氷に変わったりする可能性を秘めています。

つまり、見かけの安定には“もっと下の安定”が潜んでいるかもしれないわけです。

宇宙の偽の真空も、ちょうどその“鍋の中の水”にたとえられます。

いまの姿は安定そうに見えても、実はさらに低いエネルギーへと一気に移る可能性が消えていない――そんなイメージで考えると理解しやすいでしょう。

そして偽の真空が何かのきっかけで“真の真空”へ移行すると、その境目が光に近い速度で広がって世界を一変させてしまうかもしれない、というのが真空崩壊の基本的な考え方です。

理論上、この可能性は完全には否定できないため、宇宙が“実は不安定”だった場合のシナリオとして、何十年も前から物理学者の関心を集めてきました。

しかし、あまりにスケールが大きく、実際に目撃できる現象ではありません。

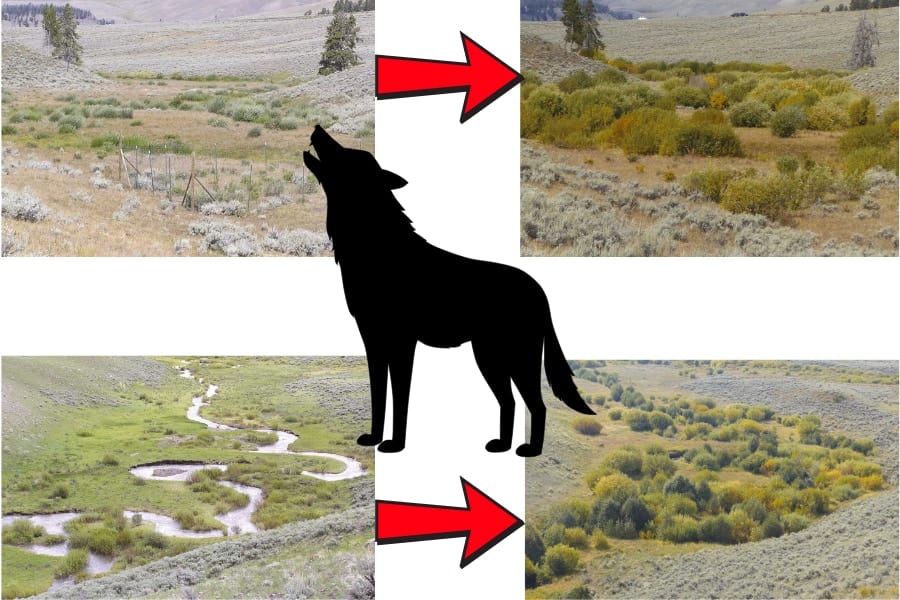

そこで近年は、研究室という小さな舞台で「似たような仕組み」が起きる現象を人工的に起こし、量子現象や相転移の知見を駆使して分析しようという試みが進められています。

真空崩壊の本質は、“ふだんは安定して見えるけれど、少しの刺激や量子揺らぎで一気に別の状態へ変わってしまう”という点です。

たとえば、水が零下でも凍らずに過冷却のまま保たれ、ちょっとした衝撃で一気に氷へと変化する現象が引き合いに出されるなど、日常的な準安定状態を例に取りながら、その背後にある量子力学的なメカニズムを探ろうというわけです。

しかし実際には、量子の世界と宇宙スケールを直接結ぶのは非常に難題でした。

そこで登場したのが、数千の量子ビットを扱える“量子アニーラ―”などの先端機器です。

これらの装置は、大規模な量子状態の変化を高速かつ可視的に捉えることができ、“真空崩壊”と似たような過程が起こる状況をスピン反転やバブルの形成として観測できます。

今回の実験的な成果は、まさに理論物理学が描いてきた壮大な終末シナリオを、手のひらサイズの量子デバイスのなかで安全に追体験しようとする試みであり、これによって私たちの宇宙そのものの性質を知る手がかりになるのではないかと期待されています。

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[季節限定]レノア ハピネス 夢ふわタッチ 柔軟剤 さくらの香り 詰め替え 1,220mL [大容量]](https://m.media-amazon.com/images/I/51-T8OBAtWL._SL500_.jpg)

![洗浄力 ドライ洗い (水不要) [ スニーカークリーナー / 靴 クリーナー ] スニーカー シューズ 用 汚れ落とし 靴 洗剤 (本体150mL+マイクロファイバークロス1枚付属)](https://m.media-amazon.com/images/I/41eyR2VgguL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] 靴クリーム ナイトリキッド クロ](https://m.media-amazon.com/images/I/41qrf-H-6IL._SL500_.jpg)