古代海の謎:なぜ地球の海はかつて緑色だったのか?

地球の海が「青く」見える理由は、太陽光が水や大気で散乱・吸収される際に、主に青い光が残るためだとされています。

また、宇宙空間から見下ろした地球が淡い青に映るのも、空気中の分子によるレイリー散乱などが大きく関わっています。

そのため、私たちにとって“地球=青い惑星”というイメージは、ほぼ疑う余地のない常識になってきました。

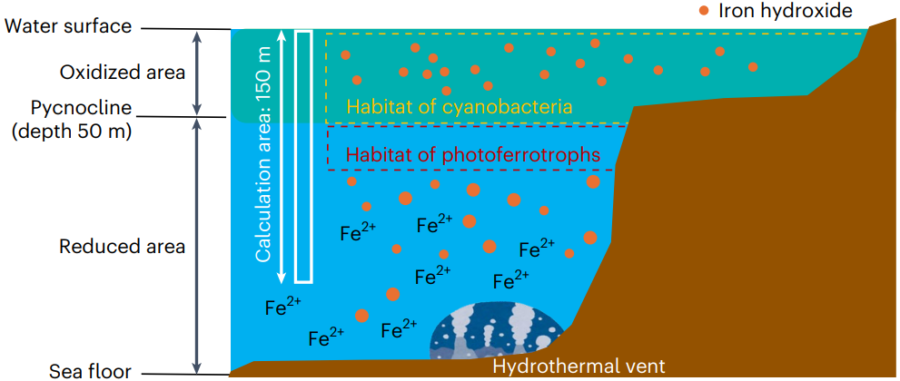

しかし近年の研究によれば、地球が誕生してしばらくは大気に酸素が乏しく、海にも二価の鉄(Fe(II))が大量に溶けていた時期があるとされます。

特に、太古代(約40億~25億年前)から原生代前期(24億~16億年前)の時期にかけては、還元的な海洋環境が長く続いていた可能性が高いのです。

ところが、約30億年前ごろから、酸素を発生する光合成生物が徐々に広まり始めました。

彼らの活動によって海中の鉄は酸化され、三価の鉄(Fe(III))となって微粒子化し、海水中を漂うようになります。

こうした粒子は青や紫外線の波長を吸収しやすいため、海の奥深くには緑色光が届きやすい環境――いわゆる“緑の海”――が生じたのです。

さらに、緑の海で生きる生物の視点から見ると、クロロフィルだけでは十分に光を活用できません。

そこで登場するのが、シアノバクテリアが持つ「フィコビリン」という色素です。

フィコビリンは緑色光を吸収し、葉緑素に効率よくエネルギーを渡すための“大型アンテナ(フィコビリソーム)”を形成します。

もし太古代の海洋が緑色光中心の光環境だったのなら、フィコビリンを活用できる生物が有利に繁殖し、酸素の産生をさらに促していた可能性があるわけです。

縞状鉄鉱床(バンド鉄鉱層)と呼ばれる地層からは、「大量の鉄と酸素が反応して生成した」という痕跡がはっきりと読み取れるため、海水中で何らかの形で酸化が起きていたことが確かめられます。

こうした地質学的証拠や、シアノバクテリアの分子系統学的分析、さらに環境再現実験などを総合すると、「昔の海が緑色だった」という見方は、単なるロマンではなく非常に具体的なストーリーを持つ説得力ある仮説として浮上してきました。

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)